NIDSコメンタリー 第386号 2025年7月8日 展示会から見る防衛産業と国際政治 —— DSEI Japan 2025

- 理論研究部 社会・経済研究室 研究員

- 清岡 克𠮷

- 理論研究部 社会・経済研究室長

- 富川 英生

- 理論研究部 社会・経済研究室 研究員

- 𠮷田 智聡

1.はじめに

2025年5月21日~23日に千葉県の幕張メッセで日本最大の防衛装備展示会1「DSEI Japan 2025」が開催された。本稿では、DSEI Japanの概要と、本イベントを通じて現地で得られた防衛産業や装備品のトレンド・動向を中心に、特筆すべき事項を紹介したい2。なお、本コメンタリー3節3項「両用技術・サービス」は富川、3節4項「カタル(カタール3)/バルザーン・ホールディングス」の執筆については𠮷田が担当し4、それ以外の部分は清岡が執筆した。

2.DSEI Japanの概要

DSEI(Defence and Security Equipment International)は、英国ロンドンで1999年から行われている国際的な防衛装備の総合展示会であり、日本で行われる「DSEI Japan」は2019年から幕張メッセにおいて隔年(2021年はコロナ禍で中止)で行われており、2025年の今回で3回目の開催となる。ロンドンと日本のほかには、2027年3月にドイツでは初となる「DSEI Germany」の開催が予定されている5。英国のDSEIは、もともと英国では国営で行われていた防衛産業展示会を1999年に労働党政権が民営化したことに端を発する6。2008年からはクラリオンイベント社が英国における運営権を買収しており、「DSEI Japan」も同社の日本法人が運営を行っている7。

DSEI Japan 2025は、主催者発表及び報道によると、33の国と地域から471の企業・団体が出展し、これは前回約250社から約1.6倍の増加となった8。このうち、日本企業の出展は169社となり、前回の86から倍増した9。また、見込み値ではあるが、来場者数も1万4000人を予想していた10。2022年末のいわゆる「戦略3文書」の公表以降、防衛費の増加や防衛産業を強化する政策をはじめとし、日本の防衛産業を取り巻く環境が変化しており、DSEI Japan 2025の規模の拡大は、当該分野への注目の高まりを反映しているといえるだろう。

英国のDSEIは、英国国防省や国際貿易省の後援、英国軍の各軍種の協賛を受けており11、同様に、DSEI Japanも防衛省12、防衛装備庁、経済産業省等の省庁や業界団体13の後援・協賛を得て開催されている14。

DSEI Japan 2025 会場俯瞰(出所:執筆者撮影)

3.トレンドと特筆事項

今回のDSEI Japan 2025で見られた防衛装備や防衛産業のトレンドに着目し、いくつか事例を紹介したい。既に他の媒体によって、短報等の充実した情報発信がなされているため、本稿では、防衛産業を取り巻く中・長期的な視点から、展示の事例を概観したい。ここでは、①協調戦闘機、②中小・新興企業、③両用技術・サービス、④カタル企業、の4点を、技術動向、防衛産業エコシステム、地域政治と防衛産業の視点から取り上げる。

3.1.無人機システム―協調戦闘機(CCA)に注目して

今回のDSEI Japan 2025でも、近年のトレンドである無人航空機(UAV)が多種多様な形で展示されていた。本節では、それらの中でも「有人戦闘機に随伴して作戦行動を行う自律型UAV」である「協調戦闘機(Collaborative combat aircraft : CCA)15」に焦点を当て、各社の展示動向と潮流を概観する。

CCAは、現在研究開発の進む米空軍のF-47(次世代航空支配:NGAD)や、日本、英国、イタリアの3カ国の国際共同開発が進むグローバル戦闘航空プログラム(GCAP)のもとで生み出される戦闘機等、2030年代以降の新型戦闘機の作戦支援を担う中核的要素として位置付けられている16。有人戦闘機に随伴し、センサー搭載型や攻撃型等に役割を分散させ、高度なAI自律性を備えた「忠実な僚機」を目指す設計思想は、米国・英国をはじめ豪州、独仏、日本、韓国等でも共通して進められている。

各国のCCAの共通項としては、①役割の特化・分散(万能型ではなく任務分担型)、②高い損耗許容性と低コスト設計(質+量的優位性の確保)、③AIによる高自律性の3点が挙げられる。これは、後述するように、有人機の作戦柔軟性向上とリスク分散に寄与する一方で、搭載センサーやエンジン等の「適度なコスト・性能のバランス設計」が不可欠であることを意味するだろう。

CCAの全体像を確認したうえで、今回のDSEI Japan 2025での各社のCCAの出展内容を概観したい。今回のDSEI Japan 2025では、ゼネラルアトミクス(GA-ASI)、ボーイング、韓国航空宇宙産業(KAI)、三菱重工業(MHI)、川崎重工業(KHI)等がCCA関連の展示を行っていた。

まず、海外勢から見ると、MQ-9等の無人機を手掛ける、ゼネラルアトミクス社の航空機部門のGA-ASIは、米空軍の将来CCAの第1弾調達(=Increment1)の候補の一つである、YFQ-42Aを展示していた。YFQ-42Aは25年5月に地上試験が開始され、同年中に初飛行が予定されている17。米空軍のもう一つの選定機であるアンドゥリル(Anduril)社のYFQ-44Aは今回、出展が見られなかった。

ボーイングは、やや小ぶりな模型展示のみであるが、MQ-28(ゴーストバット)の展示を行っていた。MQ-28は、ボーイング・オーストラリアが豪州政府とともに開発している多用途自律無人機の嚆矢である「ロイヤル・ウィングマン(Royal Wingman) 計画」の成果である。MQ-28は単独行動と有人戦闘機の補助の双方を行うことが念頭に置かれている。

韓国の航空宇宙大手のKAIもCCAとしてUCASの模型を、韓国国産ステルス戦闘機のKF-21や練習機のT-50と並んで展示を行った。UCASは、大小の無人機を連携させて有人機と作戦を行うCCAコンセプトとされる。

日本勢でもCCA関連の展示が目を引いた。代表的なものとしてMHIとKHIの2社が挙げられる。

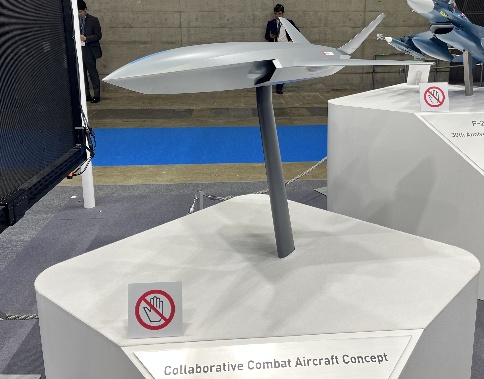

MHIは、1/10縮尺のCCAコンセプトモデルを出展。これは、2024年10月の「2024国際航空宇宙展(JA2024)」でも展示されたものとみられる。JA2024では、有人機からの指令を受け、ミサイルを発射する映像が放映されていた。これはあくまでコンセプトモデルであり、実際にGCAPと連携するCCAの契約を受注しているわけではない。ただし、MHIは、2025年3月に防衛装備庁が実施する「無人航空機のアトリタブル機体システム実証研究」の契約を締結している18。また、本機は、部品を標準化・モジュール化し、それをもとに攻撃型や偵察型等のバージョンが展開されることが想定され、民生技術を盛り込み、低価格や多量生産性を高めることが謳われていた。損耗許容性向上に直結するこうした設計思想は今後重要性を増すと見られる。

KHIは「連携無人機(支援型)」を展示。KHIは、作戦を「支援」することを強調し、CCAという略称ではなく、連携無人機=Collaborative Support Aircraftの頭文字をとり、CSAという略称を用いていた。ペイロードとしては、キネティックな打撃手段ではなく偵察機器や電子戦装備が想定され、「支援」の色合いが強く打ち出されていた。また、あくまでコンセプトレベルではあるが、「ミサイル(島嶼防衛用新対艦誘導弾)改造型」の無人機と、固定翼型の無人機の2種類のソリューションを掲げていた。

また、CCAの肝である、高い損耗許容性を実現するためには、無人であるから人命リスクが少ない、という論点に加えて、コスト的に損耗が許容できるという点が重要になり、これは同時に「量」を調達するための要素にもなる。このため、CCAに搭載されるエンジンやレーダー等のセンサーもある程度コスト的に安価なものが求められる。しかし、ただ安ければいいというものではない。例えば仮に、いくらでも使い捨てられる価格のエンジンだが1時間で使い物にならなくなる、というわけにはいかない。仮定する戦場の中でどのくらい使い続ける(=撃墜や損耗しない)ことが望ましいのかを規定したうえで、そこで求められる耐用時間数のためにコストパフォーマンスのいい部品が必要ということである。

MHIによるCCA展示(出所:執筆者撮影)

3.2.中小・新興企業動向

近年、防衛調達における中小企業(SME)は、防衛イノベーションと成長の重要な推進力となるとされ、注目がなされている19。また、スタートアップ(SU)やベンチャー企業(VB)をはじめとする新規事業組織も、防衛市場においてその活用が各国で目指されている20。日本においても防衛省と経済産業省が「防衛産業へのスタートアップ活用に向けた合同推進会」を開催している21。では、DSEI Japan 2025におけるSMEやSU・VBの動向はどのようなものが見えたのか簡潔に概観したい。

まず、SME等の新興防衛企業が出展する「Japanese New Comerゾーン」の設置がみられた点が大きな特徴といえる。これは、防衛ソリューションを持つ日本のSMEやSU・VBの出展を後押しする枠組みであり、デロイトトーマツ社が後援を行った。ここでは、組み立てが容易である段ボール製の手投げドローンや、宇宙状況監視、防衛AIソリューション(後述)等の製品を持つ企業26社が出展を行っていた22。

SMEやSU・VBが防衛産業展示会に参画する意義は大きく2つあると考えられる。第一に、防衛省や防衛装備庁等、政府調達への参入の促進である。近年、諸外国においても、技術革新の中核的役割をSMEやSU・VBが担うとの認識から、防衛調達制度の簡素化や行動指針を定め、その効率的な防衛市場への活用を進めている23。こうした潮流のもと、政府関係者が多く参加する展示会への出展の意義は大きい。

2点目は、防衛プライム企業との連携を模索する場となる点である。DSEI Japanは国際装備展示会であり、日本企業同士、または国際的な企業の交流の場となっている。他国企業が、新たな市場国の中で協力を行う企業や、ベンダーやサプライヤーとなる企業を探す営為は、国際装備協力の中で最もコストの高い営為の一つとされる。こうした状況において、国際装備展示会は、国内、国外問わず、より良い協力関係の構築に効果的な交流の場であろう。

我が国が国際防衛装備移転を促進してきている中で、単に装備を移転するだけではなく、国際的な防衛サプライチェーンの中に日本企業が組み込まれていくことは、我が国の防衛産業基盤強化のためにも重要であるといえよう。

3.3. 両用技術・サービス

非対称戦能力あるいはハイブリット戦争への関心が高まる中で、DSEI Japan 2025には防衛装備品メーカー以外に、サイバーセキュリティやAI・機械学習(ML)、認知領域等の両用技術分野において優れたサービスやソフトウェア、ユニットを提供する国内外のテック系企業、代理店も数多く出展していた。本節では、その中で注目すべき、いくつかの両用技術・サービス提供企業について取り上げる。

まずOSINT分析である。OSINTを活用した防衛・安全保障分野でのソリューションとしては、ビッグデータとAIによる分析を組み合わせ、個人情報の特定や活動パターン・関係ネットワークを分析するサービスが諜報活動やテロ対策等に用いられており、海外の国防機関等での導入実績もある。この中で国際的な有力OSINT分析企業であるバベルストリート社は、既存のリスク分析ツールを防衛産業のベンダー審査に応用する事を提案していた。現在、米国防省はサプライチェーンが寸断されるリスクに備え、同盟国とのパートナーシップ強化に取り組んでいるが24、並行して、取引企業に対するセキュリティーリスク管理の強化も求めている。また経済安全保障の観点から、今後は、供給元だけではなく提供先企業のリスク評価も重要な課題となるため、サプライチェーンの可視性強化に向けた取り組みに潜在的な需要を見出しているものと見られる。また、サイバーセキュリティ企業のコンステラセキュリティ社はリアルタイムでソーシャルメディアを監視し、偽情報による影響軽減を図る企業向け脅威情報サービスの防衛・安全保障分野への応用を提案している。偽情報を拡散させ相手の評価を棄損し、社会の価値判断を混乱させる試みは、その対象が企業の場合でも国の場合でも構造や手法は似ており、同社のサービスはハイブリッド戦争の一部として展開される政治戦・認知戦に対抗する「装備」と位置付けることもできよう。

次にデータ統合・分析である。様々な両用技術の防衛・安全保障分野への適用が進んでいるが、中でもAIは破壊的イノベーションを生む要素技術であると考えられている。現在、米軍は「意思決定中心の戦い」を指向し、共同統合全領域指揮統制、いわゆるCJADC2イニシアチブを推進しているが、これはドメインを跨いでセンサー・シューターを連接させるネットワークの構築を目指すものである。そして、この異種システムを接続できるオープン標準型の指揮統制プラットフォーム上でAI・MLを活用したデータ統合・分析を行い、意思決定支援システムを提供する企業として有名なパランティア社も出展していた。同社が開発で中心的な役割を果たしたメイブンスマートシステム(MSS)は、近年のスカーレット・ドラゴン演習において、現実の環境での有効性が確認され25、既に米中央軍(CENTCOM)でも運用を開始26、2026年以降にはインド太平洋地域での演習においても検証されるという。また米国以外では2025年4月にNATO情報通信局(NCIA)がNATO版MSSの取得を発表している27。

次に無人機システムである。精密誘導技術や長距離打撃能力の向上に伴い敵の脅威圏が拡大する中で、リスクを許容しつつ活動を継続できる手段として、無人ビークルは今後、その活用範囲を拡げると考えられる。このため国内外の多くの企業がDSEI Japan 2025に参加し、様々なドメインや市場セグメントでのユニットやシステムを紹介・提案していた。上述のCCAは防衛用途のハイエンドなUAVの一例だが、ウクライナ戦争を通じては、無人ビークルについて、低価格、高生産性という観点の重要性がより認識されるようになった。ウクライナ軍による、高い損耗率と早期の陳腐化を前提に大量生産された、小型で安価な多用途ドローンが敵の高価値アセットを破壊するという、経済的な意味での「コスト強要」戦略は、その対抗ソリューションとともに、今後の技術開発における新しいトレンドの一角を占めるだろう。例えば、米海軍は紅海でフーシー派の無人機攻撃を迎撃するのに半年間で約10億ドル相当の弾薬・ミサイルを消費したとされ、その対抗ソリューションを模索している28。DSEI Japan 2025には、小型ドローン技術の開発で世界をリードするウクライナから、国防イノベーション振興機関であるBrave1が楽天グループの協力の下で、6社のテック系企業を紹介するブースを出展していた。同ブースではウクライナ最大のUAVメーカーSkyFall社が主力のVampireを展示していたが、同製品は市販部材や3Dプリンター製部品を使用した高い生産性と汎用性を追求した設計となっていた。また同社の小型ドローンShrike一人称視点(FPV)型はドローン対抗ソリューションとしてロシアの自爆型UAVの迎撃を目的としている29。同社以外にも関連技術として、GPS妨害等の環境下でも自律航行を維持できる電子戦対抗機能や、AIを活用してドローン映像から状況図を作成し目標を検出する地理空間情報生成システム、複数領域での無人機の自律・協調を可能とするスウォーム管制ソフト等を提供する企業が紹介されていた。

最後に、これらの企業・技術を潜在需要者に仲介する代理店・商社機能の役割について紹介する。上述のように楽天グループはBrave1と協力して両用技術を持つウクライナのテック企業の日本での事業展開を支援しようとしている。またDSEI Japan初の試みとしてデロイトトーマツ社が協力しJapanese Newcomerゾーンが設けられ、優れた両用技術を持つ日本のテック企業が紹介され、その意義については2項で述べたところである。更にこのNewcomerゾーンに出展したアーマトゥス社(本社は米法人)は、その逆の流れ、つまり米国や同盟国の防衛テック企業の日本での事業展開を支援し、双方向でのステークホルダーの組織化を目指すとしている。現在、日米間では日米防衛産業協力・取得・維持整備定期協議(DICAS)等の枠組みを通じた関係強化を進めており、日本企業が米国の防衛企業や米軍・国防省と契約を交わす機会も増加すると考えられる。このような新たな市場が開拓される機会において潜在的ニーズと技術シーズを仲介する代理店・商社が果たす役割はより重要性を増すであろう。

3.4.カタル/バルザーン・ホールディングス

DSEI Japan 2025では、国単位でのパビリオンが14カ国出展された30。DSEI Japanのような大規模な国際防衛装備展示会では、国や自治体単位でブースや展示場の一角を押さえてパビリオンとしてその国に拠点を持つ防衛企業が出展することがある。これには、国としてのプレゼンスを示す意図があるほか、一般的には国や自治体単位でブースを借りあげ、企業単体で出展する体力のない中小企業の出展を促したりする目的がある場合もある。また、DSEI Japan 2025では国単位でのパビリオンとしては案内されていなかったものの、ポーランド企業は同国政府からの出展支援を受けていたようである。ここでは、そのような国単位での出展の一例として、平素必ずしも注目されていないカタルの防衛企業に注目してみたい。

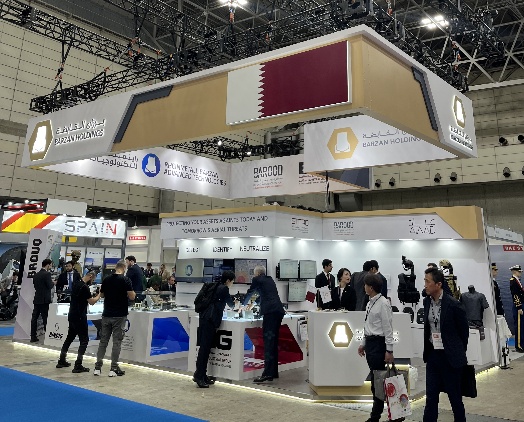

カタルの防衛企業バルザーン・ホールディングスは、DSEI Japan 2025に出展した。同社の展示品には、同社傘下のバールード弾薬工場が製造した弾薬や、ベレッタ社との合弁企業が開発した自動小銃、対UAV装備等が見られた。同じく中東からDSEIに出展したイスラエルやトルコと比べて、カタルは決して防衛産業が盛んな国ではない。以下では、カタルが近年防衛産業に注力している背景を略述する。

カタルは人口約300万人(その内、外国人労働者が約270万人)、国土は秋田県ほどの小さな国である。しかし、天然ガス輸出量世界3位(2023年時点)を誇る同国は、政府系ファンド(ソブリン・ウェルス・ファンド)「カタル投資庁」等が豊富な資金力を用いて投資を行ってきた。外交では米国・ターリバーン間やイスラエル・ハマース間の交渉仲介を担う等、中東でも類を見ない存在感を放っている。安全保障については、近隣をサウディアラビアやUAE、イラン等の地域大国・準大国に囲まれている背景から、在カタル米軍に依存する構造である。そして他の富裕な湾岸諸国と同様に、カタルは欧米の防衛企業から装備品を大量に購入することで、欧米諸国とのパートナーシップ強化に努めてきた31。換言すれば、欧米からの装備品輸入と防衛産業のカタル国内での内製化にはある種のトレードオフ関係があり、カタルの防衛産業は未発達であった。

2025年のドナルド・トランプ(Donald Trump)大統領訪問に際して、米国・カタル間で(8機のMQ-9 Bシーガディアン売買を含む)2,435億ドル規模の取引が成立したように、このトレンドは変化していないものの、2017年のいわゆる「カタル外交危機」は、カタルの防衛産業に大きな影響を与えた。カタル外交危機は2017年にサウディアラビアやUAE、エジプト等の近隣諸国から断交された事件であり、この際に陸空の封鎖が行われたため、当初は食糧危機すら騒がれた。トルコとイランの空輸によって食糧危機は回避されたものの、こうした過度な対外依存はカタルにとって大きな教訓となった。そのため、カタルは「バラドナー(私たちの国)」や「マズラアティー(私の農場)」といった自国企業を通して、食料自給率の改善を図ってきた。

防衛産業においても、2016年に設立されたバルザーン・ホールディングスが、欧州との合弁企業等を通して、ローカライゼーションに努めている32。中東全体で米国の衰退と中露の台頭、すなわち「多極世界(multi-polar world)」の到来という認識が広がっていることも相まって、カタルは防衛産業において欧米との関係を維持と自律性向上にかかる取組の両立を目指していくと考えられる33。そしてそのパートナーの1つとなり得るのが、日本の防衛企業であり、バルザーン・ホールディングスとしてもDSEI出展等の機会を活用して、日本との接触を試みているとみられる。

バルザーン・ホールディングスブース(出所:主筆者撮影)

4.おわりに

本稿では、2025年5月21 日~23日に行われたDSEI Japan 2025の現地視察を通じて見えた防衛産業や装備のトレンドの一角を、技術分野、産業構造、地域政治に分けて紹介した。本稿で紹介した通り、防衛産業展示会には、様々な企業が分析した現代の戦場に適応するための装備品が出展されており、現代戦の様相が急速に変化する今日においてそのトレンドをいち早くキャッチするうえでも欠かせない機会であるといえよう。引き続き、弊所コメンタリー等を通じ、種々の防衛装備展示会についてその動向を紹介したい。

◆ バックナンバー

防衛産業展示会シリーズ

清岡克吉「防衛産業展示会から見る韓国防衛産業の現在——韓国防衛産業展示会報告」『NIDSコメンタリー』360号、防衛研究所(2025年1月24日)。

防衛産業戦略を読み解く

———「『米国国家防衛産業戦略』を読み解く」『NIDSコメンタリー』298号、防衛研究所(2024年2月9日)

———「『欧州防衛産業戦略』を読み解く」『NIDSコメンタリー』326号、防衛研究所(2024年5月31日)

Profile

- 清岡 克𠮷

- 理論研究部 社会・経済研究室 研究員

- 専門分野:

防衛産業・装備政策、技術と安全保障、軍備管理

Profile

- 富川 英生

- 理論研究部 社会・経済研究室長

- 専門分野:

産業組織論、開発経済学、労働経済学

Profile

- 𠮷田 智聡

- 理論研究部社会・経済研究室 研究員

- 専門分野:

中東地域研究(湾岸諸国およびイエメンの国際関係・安全保障)、現代イエメン政治