NIDSコメンタリー 第354号 2024年10月15日 そして偵察・対偵察の戦いへ —— 米海兵隊による2010年代以降の現代戦認識とその適応 その2(全2回)

- 政策シミュレーション室

- 佐武 直樹

(本稿は、「そして偵察・対偵察の戦いへ:米海兵隊による2010年代以降の現代戦認識とその適応 その1」NIDSコメンタリー第352号(2024年10月8日)の続編である。)

3 現代戦の認識を踏まえた「偵察・対偵察の戦い」の推進

(1)フォース・デザイン2030の推進

2018年の米国の国防戦略では、国家間の長期の戦略的競争において、中国がより大きな米国の脅威であると位置づけられ、同国が米国に代わって近い将来、インド太平洋の地域覇権を狙っているとされた1。これを受けて、海兵隊総司令官バーガーは、海兵隊が急速に変化する将来の作戦環境に対応するため、大きな変化が必要であると述べ2、2020年に『フォース・デザイン2030』を公表して、その後2023年まで毎年更新版を発刊した。バーガーは、敵の精密打撃体制、即ち長距離精密火力、機雷及びその他の精密兵器によって、大型の海軍プラットフォームによる機動や大規模な強制進入作戦とそれに続く沿岸部における持続した作戦が遂行できないと考えた3。このため、海兵隊は、位置の優位性及び継続的な制海・拒否作戦を可能とする海洋の緊要地形の防衛を重視して、海軍と海兵隊が、敵の長距離精密火力の使用下においても協同し、抵抗して、前方で作戦できることを必要とした4。

『フォース・デザイン2030』において、歩兵部隊の削減、陸上戦闘用の戦車部隊の廃止と火砲の削減、長距離ロケット砲・ミサイルとUASの増加、海兵沿岸連隊への一部改編等5編成・装備の劇的な変更が定められた。また、歩兵については、敵の兵器交戦圏 (Weapons Engagement Zone, WEZ) で作戦する分散可能な陸上部隊となり、広大な距離を分散するものの、指揮統制シムテムで繋がり、小型艦艇に乗船する小部隊のコンセプトの開発が必要とされた6。さらに、自己の兆候を低減して、発見されるのを避けるため、分散作戦 (Distributed Operations) を実行できる部隊が重要であるとして、海兵隊が過去20年間実験してきた分散作戦のコンセプトを再び活性化することが求められた7。

また、EABOの下位のコンセプトにあたるスタンドイン部隊が具体化された。スタンドイン部隊は、命令により、近海のチョーク・ポイント(海洋の狭隘部)において、センサー及び兵器システムを使用して、海洋拒否作戦を実施するとともに、十分な機動力及び攻撃能力をもって、競争下にある緊要な海洋地形を確保、奪取又は支配して有利な位置を獲得する8。同部隊は、遠征前進基地から作戦し、艦隊及び統合部隊の耳目となって、海洋における「偵察・対偵察の戦い」を行うとともに必要に応じ海洋拒否を実施する9。偵察において、艦隊が敵を標定して効果的な火力を十分に指向することを支援するとともに、対偵察において、敵による艦隊の標定を妨害するため、欺騙、攻勢的サイバー作戦、物理的攻撃等を通じて敵のセンサーを混乱・撃退・破壊するか、敵の偵察活動を妨害するための限定目標の攻撃や襲撃を実施する10。この際、競争地域の内側で生存して、対偵察の戦いに勝つため、自らが発見されにくくすることを必要とし、小さな痕跡、移動と機動、兆候管理及び欺騙を通じて、これを達成する11。EABOにおいて、我のスタンドイン部隊とスタンドオフ部隊を組み合わせて、敵が我のスタンドオフ部隊を発見・交戦を試みることによって、我に対して敵自身を暴露させるような、敵にジレンマを与えると考えられている12。

『フォース・デザイン2030』の推進にあたって、バーガーは、海兵隊が投資できていない能力として、無人機、対艦ミサイル、対空・対誘導ミサイルシステム、徘徊弾薬、電子戦等と並んで「兆候管理」を挙げ13、今後能力を高めることを示唆した。背景には、①敵のWEZ内の前進基地と従来型のインフラが脆弱であること、②大型艦艇とそれらの大きな電子・音響又は兆候が敵のWEZ内において脆弱であること、③敵のミサイルと航空部隊が対艦戦闘に最適化していること、④制海又は海洋拒否が伝統的に洋上の海軍部隊の専門領域である一方で、地上配備の長距離精密火力が海洋作戦に及ぼす能力が増大していることを挙げている14。海兵隊では、「兆候管理」を「①自己の部隊の兆候と尺度を理解すること、②兆候を収集・分析する相手の方法と能力を認識すること、③兆候を隠蔽するための対抗手段を開発・実行すること、④必要な時に相手による利用から我の部隊を防護するか、あるいは、特定の行動又は不利な位置に相手を誘導するために、偽の兆候を発信する手段を開発・実行すること15」と定義している。また、兆候を物理上、技術上及び業務上の3つに分類している。物理上の兆候 (physical signatures) は、直接の観測又は特定地域の情報機器を通じて収集可能な対象を指す16。技術上の兆候 (technical signatures) は、通信情報やマシント (measurement and signature intelligence, MASINT) の機器のような特別の装備によって収集可能な対象を指す17。業務上の兆候 (administrative signatures) は、個人又は部隊が、計画作成、機動、支援のための契約及び他の業務上の活動を行うことによって創り出される兆候であり、相手が人的情報、通信情報、公開情報及び攻勢的サイバー作戦によって観測又は発見できる対象を指す18。

フォース・デザイン2030とその関連文書では、精密打撃体制において、最初に発見して最初に射撃することが大きな優位を獲得する一方で、不注意で、管理されない兆候が破滅を招くことが認識され、敵からの発見を回避するために小型のプラットフォーム、センサー及び兵器が必要とされるとともに、通信、電磁波、兵站等における兆候の低減・管理が強調されている19。また、「隠れる者対見つける者」は、これらの文書の中で、次第に「偵察及び対偵察」という用語に置き換わっていった。

(2)偵察・対偵察の戦いを支援する主要な機能の強化

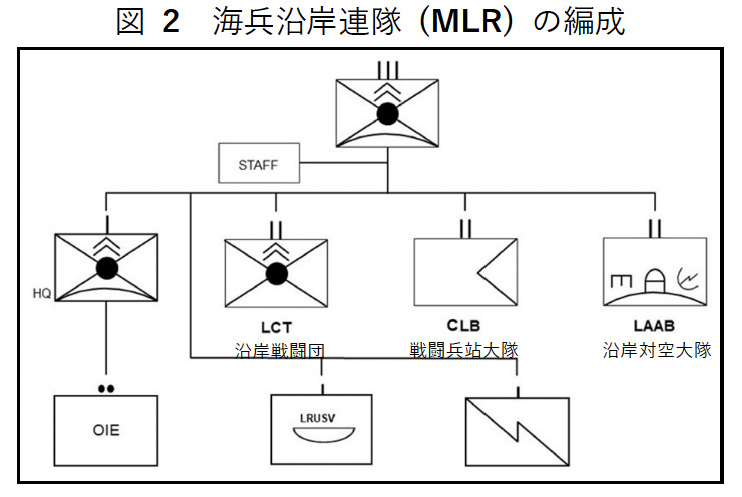

『フォース・デザイン2030』の推進にあたって、対艦ミサイルを含む移動式の緊急展開が可能なロケット砲と長距離精密火力、移動式防空・対精密誘導ミサイルシステム、ISRに関する長時間滞空・長距離無人システム等の能力不足のほか、EABOに必要な沿海域機動と兵站支援を可能とする小型で、兆候が小さく、低コストの水陸両用艦の必要性と分散可能なプラットフォームの不足が指摘された20。本項においては、スタンドイン部隊による「偵察・対偵察の戦い」に必要な、これらの火力、防空、無人システム及び沿海域機動の強化に関する編成・装備の動向について述べる。なお、スタンドイン部隊の一部となる海兵沿岸連隊21(MLR) は、約1,800~2,000名の人員で編成される (図2参照)。

United States Marine Corps, Tentative Manual for Expeditionary Advanced Base Operations 2nd Edition, A-1, Figure A-1を加筆。

ア 火力

海兵隊は、これまで航空機搭載型の長距離精密火力に十分な投資を行ってきた一方で、地上式長距離精密火力の開発が遅れていたため、制海・海洋拒否のため、敵の海上連絡線を攻撃できる射程650km以上の地上式長距離精密火力を必要とした22。この際、EABOには重過ぎる牽引火砲のような装備を削減して、小部隊、小型艦及び分散した部隊を特徴とする沿海域の作戦に適した徘徊弾薬、長距離精密火力及び地上式火力支援システムのような能力の保有を目指した23。

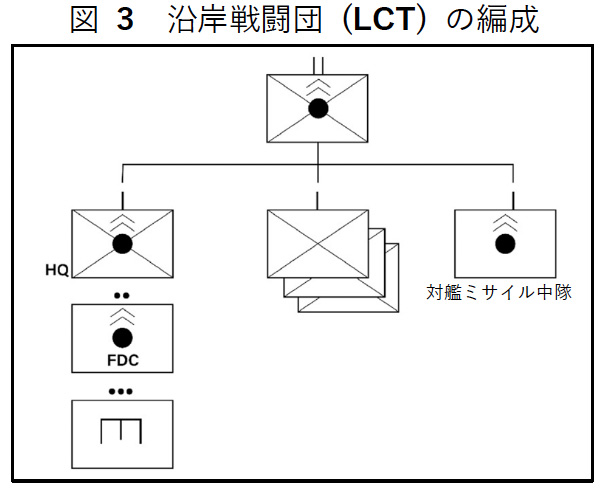

上記の理由から、海兵隊は、統合軽戦術車両 (Joint Light Tactical Vehicle, JLTV) を基礎とした無人ユニットにミサイルを搭載する海軍・海兵隊遠征艦艇阻止システム (Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System, NMESIS) を開発し、沿岸戦闘団 (Littoral Combat Team, LCT) の対艦ミサイル中隊に配備しようとしている(図3参照)。NMESISには、中距離及び長距離の2種類の地上発射式ミサイルがある。1つは、中距離の海軍打撃ミサイルであり、射程185kmの対艦・対地攻撃能力がある24。他の1つが、長距離の地上発射式トマホーク対地攻撃ミサイル及び同洋上打撃ミサイルであり、射程約1,600kmの洋上の移動目標を攻撃できる25。小型の無人車両に搭載し、移動・分散が容易なことによって、兆候を低減できる。そして、NMESISの役割を、統合のキル・ウェブ (Kill Webs) 内に確立して、海兵隊に打撃の選択肢を増やし、制海に寄与することが期待されている26。

United States Marine Corps, Tentative Manual for Expeditionary Advanced Base Operations 2nd Edition, A-2, Figure A-2を加筆。

イ 防空

ソ連崩壊後の対テロ・対反乱作戦において、米軍が常に航空優勢にあったため、海兵隊にとって、ロケットと迫撃砲を除いて航空脅威が無い作戦が数十年間続き、防空システムに投資することや競争的又は敵対的な空域下の訓練を行う機会がほとんどなかった27。しかし、弾道・巡航ミサイルだけでなく、UASが、空戦の性格を変えたことから、海兵隊において、敵のWEZで効果的に作戦し、部隊防護に必要な防空及び指揮統制の能力向上が必要とされた28。

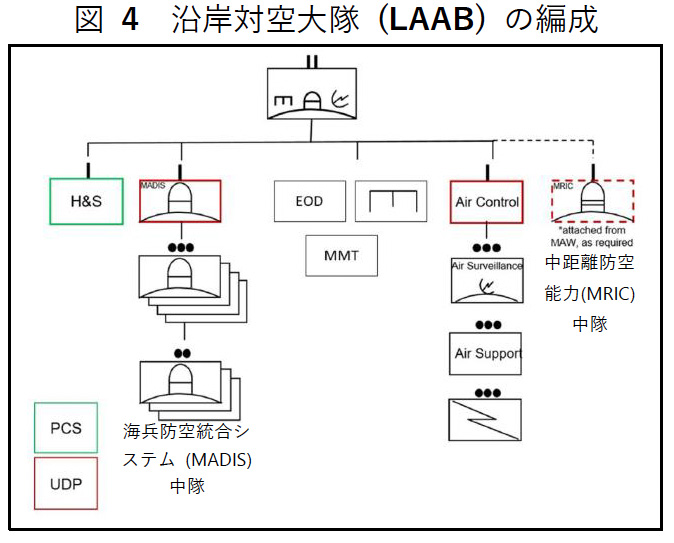

United States Marine Corps, Tentative Manual for Expeditionary Advanced Base Operations 2nd Edition, A-4, Figure A-4を加筆。

沿岸対空大隊 (Littoral Anti-Air Battalion, LAAB) には、短距離防空用の海兵防空統合システム (Marine Air defense Integrated System, MADIS) を有する1個中隊があり、状況によって中距離防空能力 (Medium Range Intercept Capability, MRIC) を有する1個中隊が配属される(図4参照)。これらのシステムによって、航空機・ミサイル・UASに対して、迎撃ミサイルに加えて、電波妨害等の手段を併用して、多層的な防空を遂行することを目指している。

MADISは、迎撃用のマーク1及び対UAS・レーダー・警戒・指揮用のマーク2から構成され、共に兆候が小さく、移動・分散が可能なJLTVに搭載される。マーク1は、射程8kmと推定されるスティンガー対空ミサイル、30mm機関砲及び電子戦システムを装備している29。マーク2は、探知距離30kmの探知・追尾レーダー、電子戦システム及びミニガンを装備する30。その他に、対小型UAS防空用として、軽MADIS (Light-Marine Air Defense Integrated System or L-MADIS) があり、ポラリスMRZR全天候型車両に搭載され、レーダー、電波妨害機能及び電子光学・赤外線センサーを装備する31。

MRICは、巡航ミサイル、ロケット、火砲及び迫撃砲に対して、固定又は準固定陣地を防衛する能力を有した地上式防空プラットフォームであり、射程4~70kmのスカイ・ハンター地対空ミサイル(イスラエルのタミル・アイアン・ドームの米国名)に海兵隊のセンサーと指揮統制システムを組み合わせている32。また、移動式、3次元、短・中距離の多目的レーダー・システムを使用し、UAS、巡航ミサイル、吸気式兵器 (air breathing targets)、ロケット、火砲及び迫撃砲を発見できる33。

ウ 無人システム

『フォース・デザイン2030』の推進にあたって、ISRに関する長時間滞空・長距離無人システムの能力不足のほか、兵站用無人機、徘徊弾薬等に対する投資の不足が指摘されていた34。また、高価なプラットフォームと海兵隊の暴露を減少させること、航空・水上・水中の有人・準有人・無人システムを組み合わせて敵によるターゲティングを複雑化させること、スタンドイン部隊が長期にわたり長距離を探知できる海洋の偵察機能がそれぞれ必要とされた35。このため、中高度・長時間滞空型UAS、徘徊弾薬、兵站用UAS、無人水上艇等の無人システムの開発・配備が逐次進められている。

下記資料を基に作成。

“RQ-21A Program of Record for the U.S. Navy and U.S. Marine Corps,” Insitu, accessed September 20, 2024, https://www.insitu.com/products/rq21a; “MQ-9A Reaper,” General Atomics Aeronautical System Inc., accessed September 20, 2024, https://www.ga-asi.com/remotely-piloted-aircraft/mq-9a.

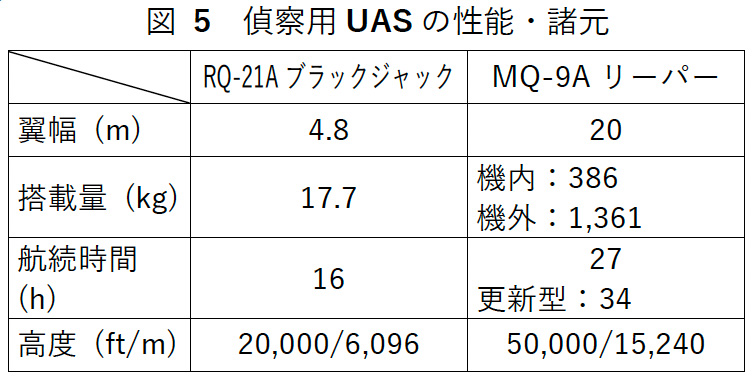

既存のUASの飛行距離と搭載量に制約があったため、『フォース・デザイン2030』において、新たな中高度・長時間滞空型UASを配備する無人航空機中隊を3個増加させ、6個の現役中隊とすることが示された36。この際、無人偵察機について、現行の全てのRQ-21ブラックジャックを廃止して、その後継として中高度・長時間滞空型UASとなるMQ-9Aリーパーの導入を決定した37。同機体は、翼幅20m、航続時間34時間(更新型)、搭載重量1,746kg及び最大高度15,240mである38(図5参照)。

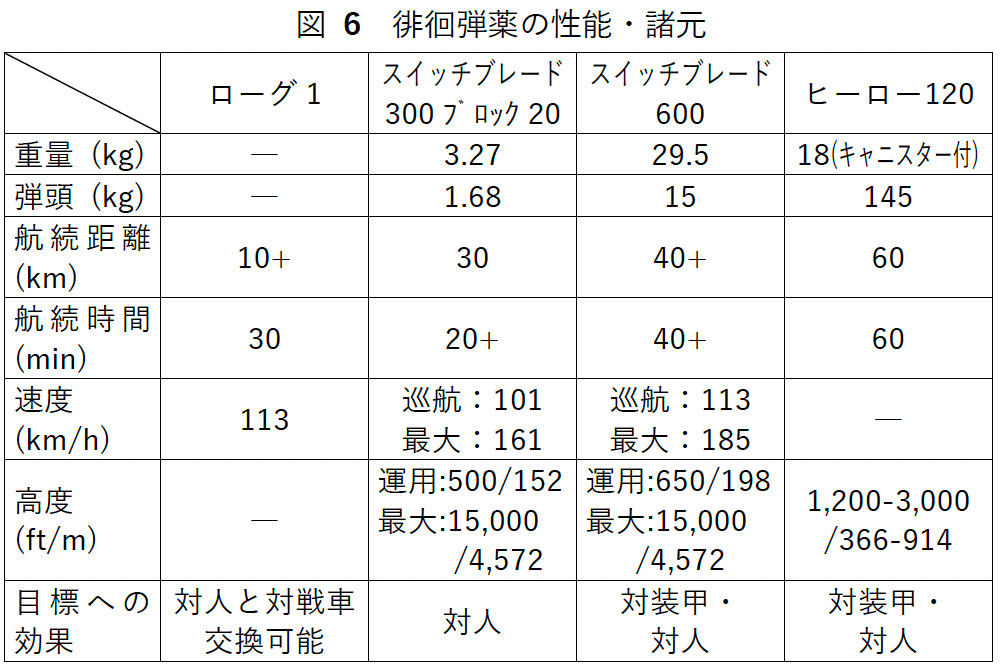

第2次ナゴルノ・カラバフ戦争の教訓から、地上部隊の精密火力を増大させるために、歩兵大隊とLCT内に徘徊弾薬を保有させることが求められた39。2021年6月、海兵隊は、車載発射式徘徊弾薬のヒーロー120を契約した40。同弾薬は、航続距離60km及び航続時間60分間で、対装甲・対人目標の効果を有する41(図6参照)。次に、小銃小隊・分隊に装備する小型UASの徘徊弾薬の調達において、海兵隊は、3社を候補に選定しており、そのうち2社の徘徊弾薬が明らかになっている。1つ目の小型UASローグ1は、通信・GPS拒否の環境において、航続距離10km以上及び滞空時間30分間の垂直離着陸自爆型ドローンであり、昼夜間の偵察監視ができ、弾頭を対人用と対戦車用に交換可能である42。

下記資料を基に作成。

“Teledyne FLIR Defense Unveils Rogue 1 Loitering Munition System at SOF Week,” Teledyne FLIR Defense, accessed September 20, 2024, https://www.flir.com/news-center/military/teledyne-flir-defense-unveils-rogue-1/; “Switchblade® 600,” AeroVironment, Inc., accessed September 20, 2024, https://www.avinc.com/images/uploads/product_docs/Switchblade_600_Datasheet_07192021.pdf; “Switchblade® 300 Block 20,” AeroVironment, Inc., accessed September 20, 2024, https://www.avinc.com/images/uploads/product_docs/Switchblade_300_Block20_Datasheet_12_240617.pdf; “HERO-120,” Uvison, accessed September 20, 2024, https://uvisionuav.com/loitering-munitions/hero-120/.

他の1つは、非装甲目標用の300型と装甲目標用の600型の2種類の型式があるスイッチブレードであり、ロシア・ウクライナ戦争における実戦で能力が証明されている43。比較するとスイッチブレードが発射機からの投射を必要とし、型式によって弾頭の種類が異なり、かつ、投射後の回収が不可能であるのに対して、ローグ1は、独立して飛翔させることが可能で、弾頭が交換式であり、かつ、帰投して再使用することが可能である44(図6参照)。

無人兵站システムとして、戦術再補給無人航空システム (Tactical Resupply Unmanned Aircraft System, TRUAS) が導入されている。同システムは、操作手2名、航続距離14km及び積載量68kgであり、有人機による再補給が制約される危険のある部隊へ弾薬、食糧、衛生補給品、電池及び他の補給品を輸送する45。また、航続距離160km及び積載量136~272kgの性能を有する中型の兵站UASも開発中である46。

センサー・兵器・兵站のプラットフォームとして開発中の長距離無人水上艇 (Long Range Unmanned Surface Vessel, LRUSV) は、徘徊弾薬ヒーロー120を投射可能である47。役割として、徘徊弾薬の運用、偵察、デコイ、電子戦とセンサーの中継所、救難艇、兵站物資・武器の輸送等が期待されている48。

エ 沿海域機動

スタンドイン部隊の海上機動、後方支援等を支援するため、軽水陸両用艦 (Light Amphibious Warship, LAW) が計画され、これは、のちに中型揚陸艦 (Medium Landing Ship, LSM) と改称される。海軍・海兵隊が、小型で、兆候が小さく、コストの安い水陸両用艦を必要とした理由は、長距離精密対艦ミサイルの発展が、従来の大規模かつ部隊・艦艇が集中する水陸両用作戦を時代遅れにしたと考えたからである49。

2022年、艦艇建造計画において大型水陸両用艦31隻及びLSM18~35隻が必要とされ、35隻は3個海兵沿岸連隊に必要な隻数(1個連隊につき9隻、残り8隻は整備用)である50。LSMは、大型水陸両用艦と小型短距離上陸用舟艇の能力のすき間を埋めることを目的としており、発見されにくく、海浜に乗り上げることができ、岸対岸移動が可能である51。LSMが建造・配備されるまで、船尾揚陸艦 (stern landing vessel) 等で対応することが考えられている52。

LSMの諸元は、全長60~120m、喫水3.6m、搭乗員の水兵70名、海兵隊員50名と装備588トン、時速26km/h、航続距離約6,482km、排水量4,000トン、1個ヘリコプター発着場を有しており、2025~2029会計年度までの8隻の調達費用の平均が1隻あたり約1.8億ドルであり、現在の水陸両用艦よりも小さく、かつ、調達費用もかなり低い53。また、最大3.6mの喫水は、浅海の移動を可能とし、時速26km/hは大型水陸両用艦の速度41km/hより遅いけれども燃費に優れている54。

海軍・海兵隊にとって、最も脅威となるのは、中国の通称「空母キラー」を呼ばれる対艦弾道ミサイルDF-21Dである55。しかし、対艦弾道ミサイルが、主として空母又は防護力を有した地上基地を目標とするのに対して、水陸両用艦及びその他の艦艇の脅威となるのは地上・艦艇・航空機から発射される対艦巡航ミサイルである56。これらの脅威を踏まえ、乗船した海兵隊員と展開した部隊の前方プレゼンスの危険を最小にするため、分散作戦によって、展開した部隊の輪郭を小さくし、隊員を輸送する水陸両用艦の損耗を防ぐことを意図している57。LSMに搭乗可能な海兵隊員は、1個小隊の50名であり、このLSMを使用した小部隊の運用によって、次の効果が期待できると考えられている。①海兵隊員が乗船する多数の分散した艦艇によって、敵の意思決定過程に不確実性を引き起こすこと、②旧式の水陸両用艦よりも速く、以前接近できなかった領域にも進入でき、分散して浅い水域から水陸両用作戦を遂行できること、③一隻あたりの海兵隊員数を少なくし、敵の対艦ミサイルによる損害を減少させること、④敵による我の発見を困難とし、敵を不確実な状況に陥らせること58、である。ただし、LSMは、実証されていない技術を当てにしており、また建艦計画が遅延して、複数の企業が契約を競争している最中のため、現在、納入業者が未定であり、研究開発の結果に左右されるという指摘もある59。

4 米海兵隊による2010年代以降の現代戦認識とその適応

2010年代以降、米海兵隊は、長距離精密火力の拡散・発展を受けて、今後の戦いが「発見されると標定され、殺される」ことになる「兆候の戦い」になると考えた。このような環境では、発見された兆候が即標的となり得るため、相手から発見される前に、相手を発見・射撃することが有利であることが認識された。この「兆候の戦い」は、これまで海兵隊が戦ってきたテロリスト集団から学んだものでもあった。

A2ADの脅威の高まりに伴い、海兵隊は、従来の固定的な前進基地及び大型水陸両用艦のようなプラットフォームの脆弱性を認識し、伝統的な強制進入作戦からEABOへの構想の大転換を図った。EABOにおいて、海兵隊は、敵のWEZ内にある海洋のチョーク・ポイントに、小さな兆候のスタンドイン部隊を分散配置して、敵のWEZ外に位置するスタンドオフ部隊と連携してISR活動を行い、発見した敵に対し、長距離精密火力を指向して、制海支援・海洋拒否を行うことを着想した。「砂漠の嵐作戦」及び「イラクの自由作戦」における米軍の教訓から、小規模で地形・地物に分散して隠れることのできる地上部隊に対して、敵の精密打撃システムの効果が限定されることもEABOの論拠となった。

その後、海兵隊は『フォース・デザイン2030』に基づき、EABO及びスタンドイン部隊のコンセプトの実現に向けて、改革を推進した。この過程において、「兆候の戦い」から「隠れる者対見つける者の競争」、そして「偵察・対偵察の戦い」へと呼称が変わっていくが、現代戦において、自己の兆候を管理して、相手による自己の標定を拒否する(=隠れる)とともに、相手の兆候の発信を誘発・識別して(=見つける)、これに対して迅速に射撃する能力が重要であるという認識は、一貫していた。

この間、イエメンのフーシの戦い、第2次ナゴルノ・カラバフ戦争及びロシア・ウクライナ戦争といった直近の現代戦の戦例が、海兵隊に多くの示唆を与えた。フーシによる小部隊の分散、兆候管理及び無人機・長距離精密ミサイルを組み合わせた南部紅海における海洋拒否作戦は、スタンドイン部隊の範例とされた。第2次ナゴルノ・カラバフ戦争によって、戦車・車両・固定的な陣地・兆候が管理されていない部隊等の脆弱性、UAVと徘徊弾薬の有効性、対UAS能力の必要性等の教訓が認識された。ロシア・ウクライナ戦争については、電子戦・電磁偵察・妨害等の有用性、電子的兆候の低減の必要性、分散した小部隊と無人機の有用性及びそれらに対する装甲車両の脆弱性、UAS・徘徊弾薬への対抗手段の必要性等の示唆があった。『フォース・デザイン2030』の推進においては、これらの現代戦の教訓も取り入れられ、火力、防空、無人システム及び沿海域機動の機能強化が図られている。強化にあたり、無人システム、地上式長距離精密火力の導入等偵察・打撃能力を向上させるとともに、プラットフォームの小型化、移動・分散が容易な車載式の採用、対UASを含む防空能力の強化等兆候管理・部隊防護を考慮した対偵察能力を向上させて、「偵察・対偵察の戦い」の効果的な遂行を追求している。

おわりに

米海兵隊による現在の『フォース・デザイン2030』に基づくEABO及びその下位コンセプトとなるスタンドイン部隊の推進において、「発見されると標定され、殺される」という現代戦の戦場観の変化があった。冷戦終結以降2000年代初頭まで、米国のみが発展させていたISR技術とそれに連携する長距離精密打撃に関する能力が、現在及び将来の潜在的な敵にも拡散・利用されるようになり、海兵隊は、伝統的な強制進入作戦を重視するコンセプトからのパラダイム・シフトを迫られたのである。

いわゆる成熟した精密打撃体制下において、自己の兆候を隠して、標的となることを避け、相手から見つかる前に、相手の兆候を見つけ、あるいは相手の兆候を誘発し、これに射撃することが有利であることが認識された。このような戦いを、海兵隊は、当初「兆候の戦い」、その後「隠れる者対見つける者の競争」、そして「偵察・対偵察の戦い」へと呼称を変えつつ、EABOのコンセプトを深化させている。また、海兵隊は、直近の現代戦の教訓を現在推進している『フォース・デザイン2030』の正当性を裏付ける論拠とするとともに、改革に反映させて、今後の戦いに備えている。

現在、米海兵隊は、中国を念頭に我が国の南西諸島を含む西太平洋地域に、スタンドイン部隊となってEABOを遂行する3個の海兵沿岸連隊の配備を進め、装備を充実させ、実験と訓練を繰り返して、その戦力化を図っている。中国による海洋での現状変更の試みに直面して、南西諸島の防衛強化を図っている我が国としても、海兵隊の動向を注視していくことが必要であると考える。

Profile

- 佐武 直樹

- 政策シミュレーション室

- 専門分野:

現代米海兵隊史