NIDSコメンタリー 第340号 2024年7月19日 第一次世界大戦における艦(ふね)のロジスティクス —— 日英軍需品相互供給が支えた日本海軍の世界展開

- 戦史研究センター国際紛争史研究室所員

- 石原 明徳

はじめに

第一次世界大戦は英仏では「大戦争」(Great War; la Grande Guerre)と呼ばれる。1914年6月に生起した一つのテロ事件が、欧州各国で永年にわたり準備されてきた国家規模の戦争計画の連鎖的発動を引き起こした。国家総力戦が戦われた第一次世界大戦は未曽有の犠牲者と社会の激変をもたらし、欧州各国の人々に耐えがたい傷跡を残した。第一次世界大戦から100年にあたる2014年から2018年にかけ欧米各国で多くの研究が行われたように、欧米各国での第一次世界大戦への関心は今なお高い。このように、第一次世界大戦は未だ人々の『記憶に残る戦争』となっている。

一方で、第一次世界大戦の主戦場から遠く離れた日本には、「大戦景気」による未曽有の経済発展と、その果実たる大正デモクラシーがもたらされた。日本社会での第一次世界大戦は、大正デクラシーの輝かしい記憶にかき消された『忘れられた戦争』だと言ってよい。この『忘れられた戦争』の中で、日本海軍が、北米沿岸、独領南洋諸島、南シナ海、インド洋、地中海と、世界規模での作戦行動を行い、その艦隊を世界展開した記憶もまた、忘却の彼方へと追いやられて久しい。

この『日本軍事史上、最も遠い部隊展開』は、日本海軍独自のロジスティクス機能のない遠隔地での長期間に及ぶ作戦行動であった。第一次世界大戦に連合国として参戦した日本は、既存の国際秩序を守る側に立っていた。このため、自らのロジスティクス機能のない遠隔地であっても、同盟軍からのロジスティクス支援のほか同盟国寄港地での独自の現地調達や日本からの補給品の海路輸送が利用可能であった。

中でも、世界最強の海軍国であり日英同盟の締結相手でもある英海軍のロジスティクス支援が日本海軍の世界展開の多くを支えていた。本稿では、英海軍からの円滑なロジスティクス支援を担保した「日英軍需品相互供給」枠組みと、第一次世界大戦における日本海軍のロジスティクスについて紹介したい。

第一次世界大戦当時の艦船テクノロジーと日本海軍の装備水準

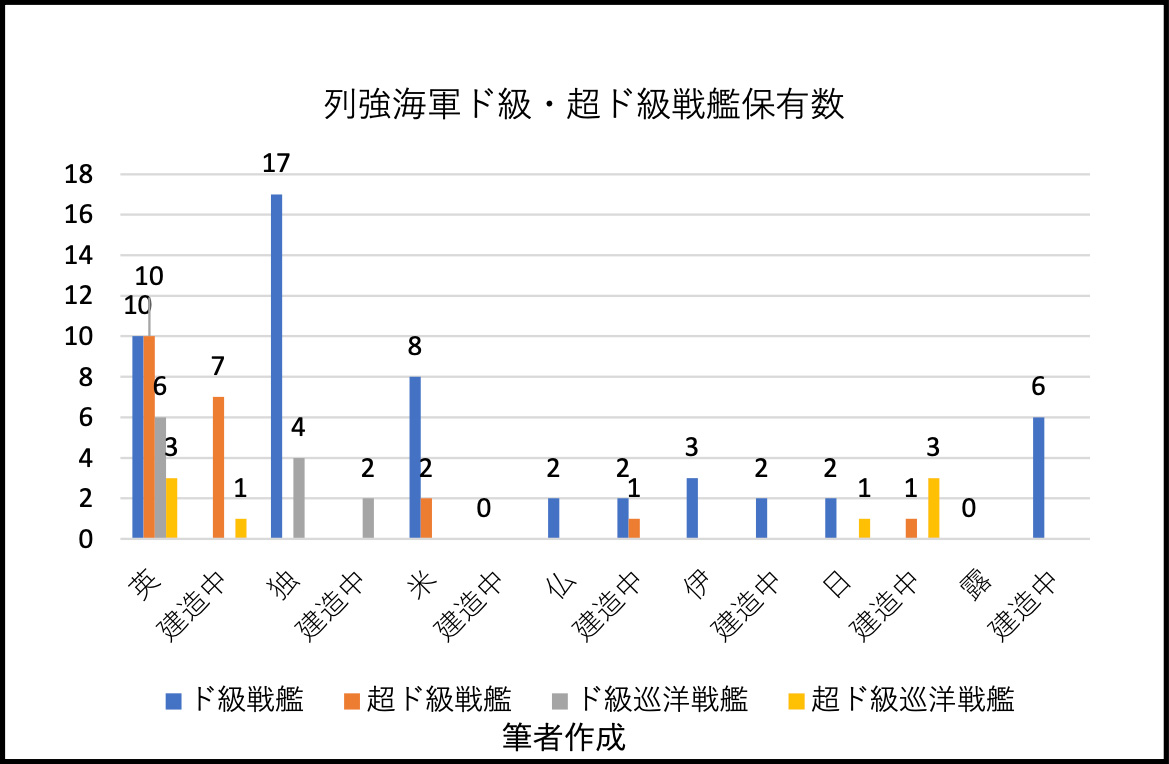

日露戦争から10年を経過した1914年当時、英独を中心とした各国は建艦競争の只中にあった。19世紀末から拡張が始まった独海軍と、これに対抗する英海軍による建艦競争は、1906年に英海軍が就役させた戦艦「ドレッドノート」(Dreadnought)の登場により一気に激化の一途をたどっていた。英独の建艦競争は艦船テクノロジーの技術革新を促し、列強各国では「ド」級、超「ド」級戦艦の建造が次々と進められていたが、多数残存していた日露戦争当時の艦船も量的には無視できない存在だった。また、日露戦争に間に合わなかった航空機、潜水艦も実用化され、第一次世界大戦は史上初めて三次元で戦われた大規模戦争となった。

多数の単一巨砲と大型船体、石炭重油混焼缶と蒸気タービンから成る新型高効率機関を搭載した戦艦「ドレッドノート」は従来の戦艦とは技術的に一線を画する革命的な存在であったものの、艦隊レベルでのロジスティクスの視点から見た場合、主砲口径の大型化による補給弾種が増えたほか、補給燃料として従来艦用の石炭系固形燃料に新型高効率機関搭載艦用の石油系液体燃料が加わった程度だった1。

日本海軍は、日露戦争当時の軍備拡張により輸入、国産された戦艦、装甲巡洋艦や捕獲編入した旧露海軍戦艦などにより量的には十分な隻数の艦艇を保有していた。だが、「ド」級戦艦の保有は2隻に留まり、超「ド」級巡洋戦艦「金剛」型の建造がようやく進みつつあるなど、新型艦艇の配備は進んでいなかった2。

日本海軍保有艦艇の大半は日露戦争当時のテクノロジー水準にあったが、同盟国である英国製艦艇が多く、その他の輸入艦船や国産艦艇も、その艦載兵装は英海軍との共通規格が大半を占めていた。また、国産艦艇の船体、機関も英国技術の影響を強く受けていた。このため、燃料、糧食のみならず、弾薬や整備用部品などの補給品の共通性も高く、英海軍との装備上の相互運用性(Interoperability)は高い水準で保たれていた。

『日英軍需品相互供給』の枠組み合意

第一次世界大戦開戦直前の1914年夏における太平洋・インド洋方面の独軍は、主要拠点である青島を守備する陸軍部隊が所在したほかは、マクシミリアン・フォン・シュペー少将率いる東洋艦隊の巡洋艦部隊があるのみだった。だが、有力な装甲巡洋艦2隻を中心とするシュペー艦隊は、太平洋・インド洋方面の海上交通路に対する重大な脅威となり得た。「ド」級巡洋戦艦「オーストラリア」(Australia)を中心に2隻の前「ド」級戦艦、数隻の装甲巡洋艦からなる豪州艦隊、支那方面艦隊などの太平洋・インド洋方面の英海軍艦隊戦力だけでは広大な海上交通路防護には不十分だった。戦力不足に悩む英海軍は、日本海軍のほか、露、仏海軍との共同作戦を模索していた。シンガポール、香港、ペナンなどに根拠地を持つ英海軍支那方面艦隊は、海上交通路防護の共同作戦を行うため、自前のロジスティクス機能を持たない各国海軍に、これらの根拠地と自軍ロジスティクス機能を提供する枠組みを各国海軍と合意するよう英海軍省に上申していた3。

1914年8月23日の日本政府の対独宣戦布告後、1914年9月から開始された青島攻略作戦において、日本海軍は旧露海軍戦艦を主力とする第二艦隊を中核とした艦隊を派遣した4。英海軍支那方面艦隊からも前「ド」級戦艦トライアンフ(Triumph)等が派遣され、本作戦は日英共同で行われた。日英双方の派遣部隊に対するロジスティクス支援は自軍に対してのみ責任を負っていた。日本艦隊は、青島付近に設けられた前進根拠地で日本本土から来航する自軍の特設給糧船、給炭船等から十分な前進補給を受けることができたため、青島付近の作戦海面に長く展開することができた。だが、英艦は山東半島の英租借地威海衛に後退し補給を受けざるを得ず、作戦海面での展開期間に制限があった5。

青島攻略作戦が行われていた1914年10月16日、青島方面海軍部隊指揮官である第二艦隊司令長官加藤定吉中将から海軍省に上申がなされた。この上申は、同隊と共同作戦中の英艦に対する石炭及び生糧品の補給許可を求めたものだった。現地部隊指揮官である加藤にとって、日英のロジスティクス支援能力に起因する部隊運用効率の差が共同作戦実施上の障害となっていた。この上申は、作戦海域での優越した自軍のロジスティクス支援能力を英艦に提供することにより、共同作戦実施上の部隊運用効率向上をねらったものだった。

青島攻略戦も終盤に差し掛かっていた11月3日、外務省から海軍省に意見照会がなされた。本件は英政府から井上勝之助駐英大使に10月27日に提案されたものであり、英海軍支那方面艦隊から英海軍省に上申されていた、英海軍から日、仏、露海軍に対する燃料補給、整備支援等の提供を約したロジスティクス支援枠組みの締結提案に関する意見照会だった。

翌11月4日、海軍省は加藤の上申を許可し、英艦への補給の都度、その品種、数量、代価を報告するよう指示した。加藤の上申への回答を保留していた海軍省だったが、英政府からのロジスティクス支援枠組みの締結提案を受けたことから、日英両海軍間のロジスティクス相互支援枠組みが成立する見込み大となったものとの判断がなされ、上申が許可されたものと考えられる。

青島の独軍が降伏した翌日の11月8日、海軍省は外務省に対し基本的に英政府の提案に同意し、以後の細部交渉を外交機関から海軍間に移して行いたいなどの回答を行った。その後、日英双方の意見が交わされたのち、1915年2月23日に海軍省は最終的な同意回答を行い、日英両海軍間のロジスティクス相互支援を取り決めた『日英軍需品相互供給』枠組みが合意された6。この前日の2月22日付で八代六郎海軍大臣は志佐勝海軍省経理局長から提案された『日英海軍相互供給軍需品代価等精算手続』を決裁し、日英両海軍間のロジスティクス相互支援に関する事務手続き要領を各部隊に示した。

これにより、共同作戦中の日英両国艦隊は双方の関係規則に則った現地調整のみでロジスティクス機能を相互利用可能となり、その所要経費を両海軍省間で事後精算する枠組みが整えられたことにより、以後の共同作戦の円滑な実施が可能となった。

第一次世界大戦における日本海軍のロジスティクス

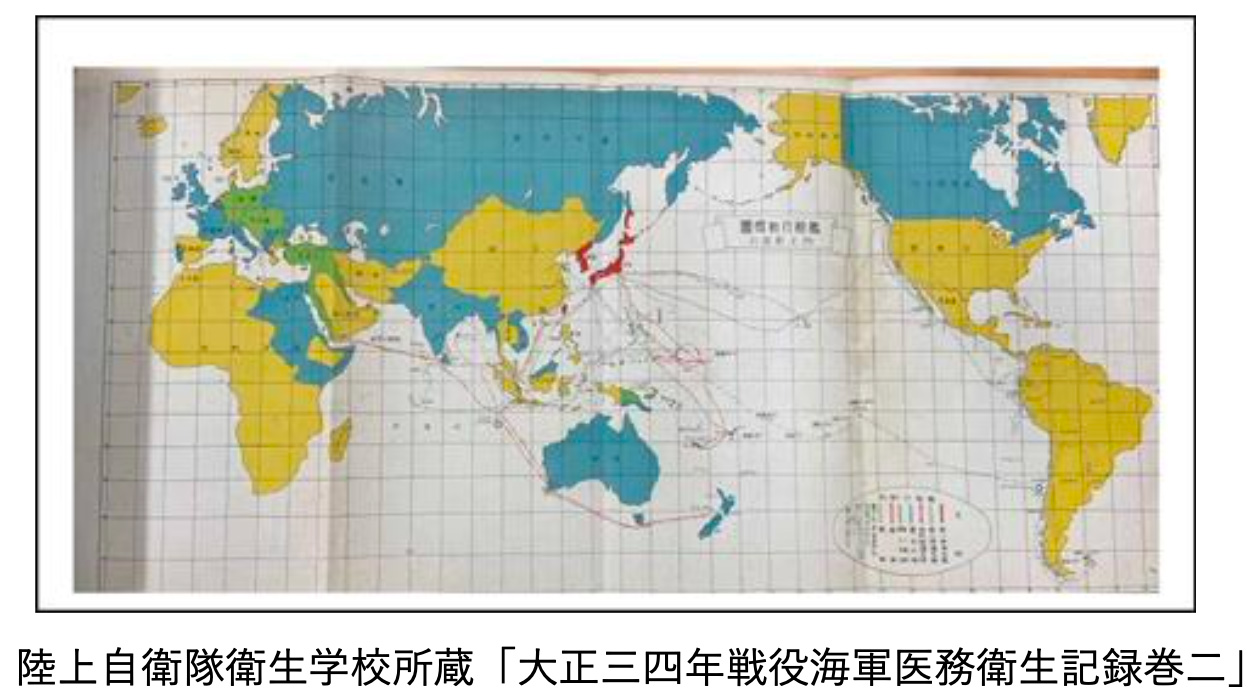

青島攻略作戦は1914年9月から11月まで行われたが、これと並行して日本海軍と英海軍との共同作戦が太平洋・インド洋の広大な海域で行われた。1914年から1915年にかけて、日本海軍はシュペー艦隊の追跡と独領南洋諸島の占領、海上交通路防護のため、北米沿岸、独領南洋諸島、南シナ海、インド洋の各方面に多数の艦隊を派遣した7。

日本艦隊から逃れたシュペー艦隊主力は1914年12月に南大西洋フォークランド諸島沖で英艦隊に補足・撃滅され、太平洋・インド洋に展開した他のドイツ巡洋艦も1915年8月までに全て排除されたが、日本海軍は1916年以降も独海軍通商破壊艦の脅威からの海上交通路防護のためインド洋、南シナ海に艦隊を派遣するなど、世界規模での作戦を継続して行った8。これらの派遣部隊は、補給品を現地調達可能な寄港地では個艦契約で対応したほか、北米エスカイモルト、シンガポール、豪州、インド洋の各英海軍基地、共同作戦中の英海軍給炭船等から『日英軍需品相互供給』枠組みによるロジスティクス支援を受け行動した。

1917年になると、英政府からのインド洋、地中海、南アフリカ方面での海上交通路防護支援要請に応じ、日本海軍は艦隊を派遣した。この際、日英政府は『南阿及地中海方面軍需品無償供給協定』を締結し、英国の支援要請に基づき同方面で行動中の日本艦隊に対する英海軍からのロジスティクス支援経費は無償とされた9。本協定は、既存の『日英軍需品相互供給』枠組みでの現地部隊間の事務手続き要領を基礎として、同枠組みでの日英海軍省間での経費精算時に、同方面での日本艦隊の行動経費を無償として処理するものだった10。

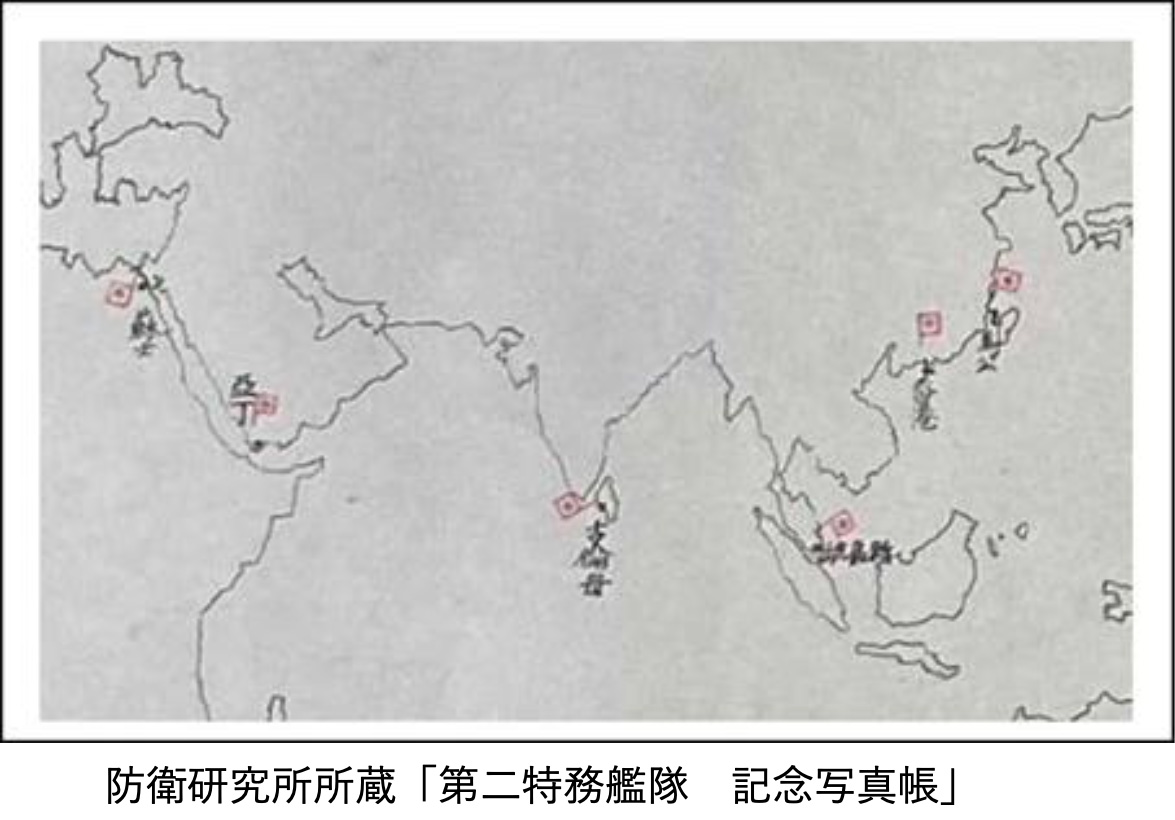

インド洋、地中海、南アフリカ方面に派遣された第一・第二・第三特務艦隊は、作戦海域への進出途上にあるシンガポール、ポートサイドでは、現地に駐在した日本海軍主計士官により現地調達された補給品や日本から海路輸送された補給品の引渡支援を受けたが、その他の寄港地には独自のロジスティクス機能は保有していなかった11。

最遠隔地である地中海方面に派遣された第二特務艦隊は、駆逐艦2隻を基本単位として地中海全域で隷下駆逐艦を分散運用し、連合軍の要請に応じ船団護送を行った。第二特務艦隊は、地中海中央に位置するマルタ島英海軍基地を根拠地とし、同島の英海軍から爆雷など対潜兵装の装備支援、糧食・燃料・弾薬などの補給支援、入渠整備支援などの各種ロジスティクス支援を受け活動したが、これらの支援要請は、『日英軍需品相互供給』枠組みによって現地部隊間での円滑な調整が可能だった。

第二特務艦隊が行った船団護送作戦は、潜水艦からの被攻撃により船団航路や出入港予定が頻繁に変更され、寄港地での補給予定や入渠整備予定もその都度変更せざるを得ない「受け身」の作戦だったが、情勢の変化に柔軟に対応し得る英海軍のロジスティクス支援能力は、頻繁に変更される支援要請にも柔軟な対応が可能だった12。

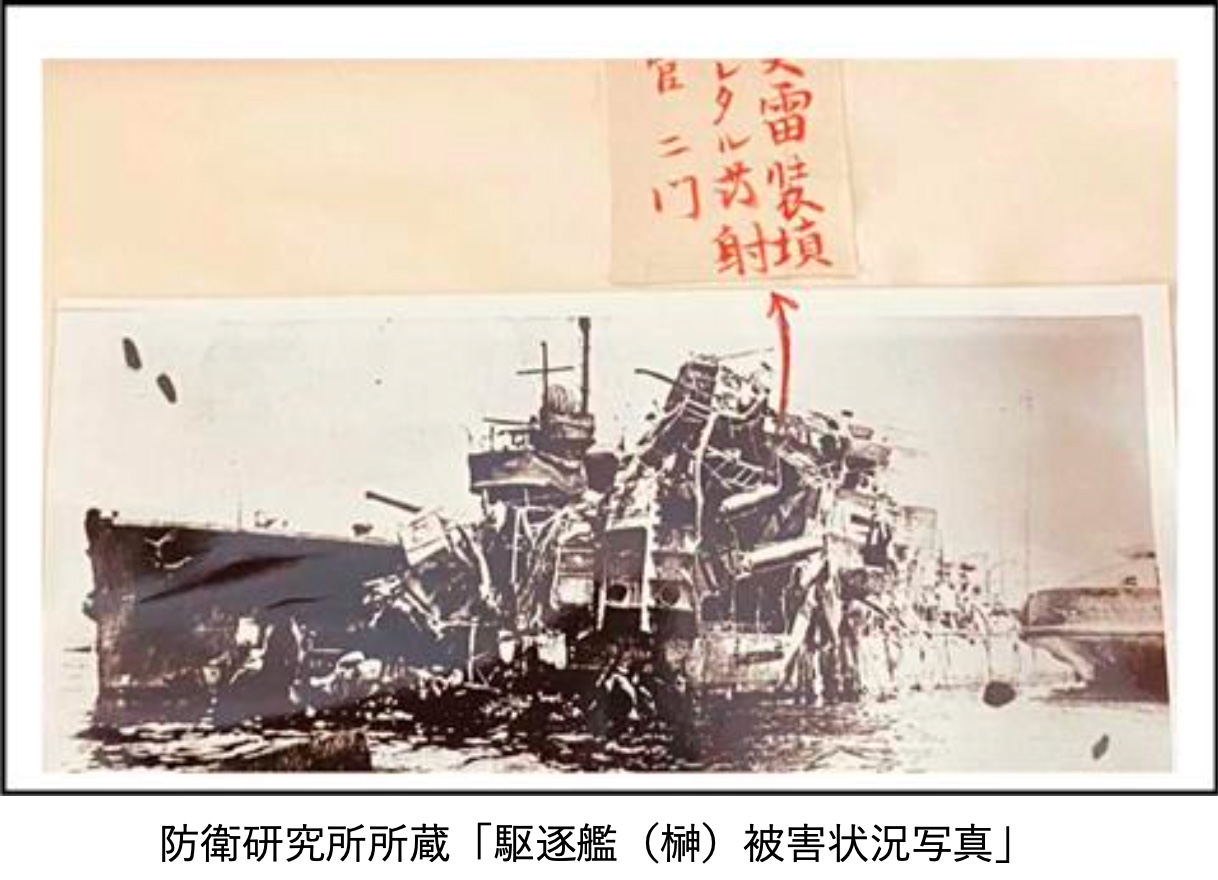

第二特務艦隊隷下駆逐艦が行動した寄港地中、アレキサンドリア、ギリシャ方面など英海軍基地が置かれた寄港地では、マルタ島と同様に現地調整での円滑なロジスティクス支援調整が可能だった。1917年5月にギリシャ近海で被雷し船体前半部亡失という大損害を受けた第11駆逐隊駆逐艦「榊」も、英海軍工作艦からの応急修理と英海軍支援下での現地修理が行われ、約1年後には戦列に復帰している13。

第二特務艦隊隷下駆逐艦は、南仏のマルセイユやツーロン、伊のタラントにも寄港する機会が多かった。これら仏・伊の寄港地でも現地海軍へのロジスティクス支援要請は可能だったが、外交ルートを介し支援内容を事前に示す要請が必要であり、情勢の変化に追従した柔軟な対応は困難だった14。第11駆逐隊主計長として、第二特務艦隊の地中海進出時から1918年7月に転出するまで駆逐艦「松」、「柏」に乗艦した片岡覚太郎大主計(主計大尉)の記録によると、南仏マルセイユ、ツーロンでの生糧品補給は仏海軍に支援要請せず、現地の日本人商人からの現地調達を個艦契約で行い情勢に応じた生糧品補給を行っている15。

おわりに

第一次世界大戦が日本にもたらした「大戦景気」は、既存の国際秩序下でのグローバル・ロジスティクスに依拠していた。大戦中、国際航路の海運料は高騰したものの、航路の運航自体は依然として維持されており、戦時下においても連合国間の世界規模のグローバル・ロジスティクスは従来どおり機能していた。海運各社の欧州航路、北米航路などの主要航路も運航されており、中立国船舶を含めた民間航路を利用しての海外貿易は十分可能だった。

日本は、第二次世界大戦では国際秩序への挑戦者の立場にあったが、第一次世界大戦では既存の国際秩序の中で活動できた。このため、全て自前でロジスティクスを確保しなければならなかった第二次世界大戦時に比べると、相対的に「軽い」ロジスティクスでの世界展開が可能だった。このように、第一次世界大戦当時の日本海軍派遣部隊が置かれた活動環境は、冷戦後の自衛隊の海外派遣任務での活動環境と類似している。

1902年に締結された日英同盟は、第一次世界大戦開戦まで共同作戦でのロジスティクス相互支援を想定していなかった。緒戦における実地での部隊運用経験が、戦場の要求として『日英軍需品相互供給』枠組みを締結させたが、この枠組みは、終戦まで続く世界規模での共同作戦の遂行に非常に有用であった。

『日英軍需品相互供給』から110年を経過した現在、日本は他国軍との物品役務の相互提供を約した2国間協定である『物品役務相互提供協定』(Acquisition and Cross Servicing Agreement:ACSA)を多くの国と締結している。2017年以降ACSA締結国は急速に増加し、2024年1月に署名された日独ACSAまでに、米、豪、英、加、仏、印とのACSAが発効しており、更に他国との協定も進みつつある。

現在の自衛隊の海外派遣任務では、現地に補給拠点を持つACSA締結国軍から補給を受ける事例も多く、各国軍との共同で行う海外派遣任務において、ACSAはなくてはならない協定となっている。

戦場での部隊運用経験が『日英軍需品相互供給』枠組み締結を促進したように、自衛隊の海外派遣任務での部隊運用経験の蓄積が、ACSAの有用性を広く認識させ多くの国との協定締結を促進したとも言えるだろう。

言うまでもなく、現在の社会情勢は110年前とは大きく異なるものの、過去事例から得られる歴史的示唆は今後の施策への道標と成り得る。今後の施策の方向性を考えるとき、忘れ去られた記憶に今一度思いを巡らせる着意を持つべきであろう。

Profile

- 石原 明徳

- 戦史研究センター国際紛争史研究室所員

- 専門分野:

防衛装備移転史、軍事ロジスティクス史