NIDSコメンタリー 第416号 2026年1月30日 消えたバルト・ドイツ人とロシア系住民問題―1939年の民族移動とエストニア・ラトヴィア

- 戦史研究センター戦史研究室所員

- 松尾 康司

はじめに

2022年のロシアによるウクライナ全面侵攻開始以降、欧州の軍事情勢は大きく変化した。スウェーデン・フィンランドのNATO加盟が象徴的であるが、バルト諸国の国境防備の強化やロシア軍機による領空侵犯などもしばしばニュースとなっている。バルト諸国においても、2014年のクリミア危機の後にNATO諸国による部隊のローテーション配備が開始されるなど、ロシアへの備えは強化され続けてきた。

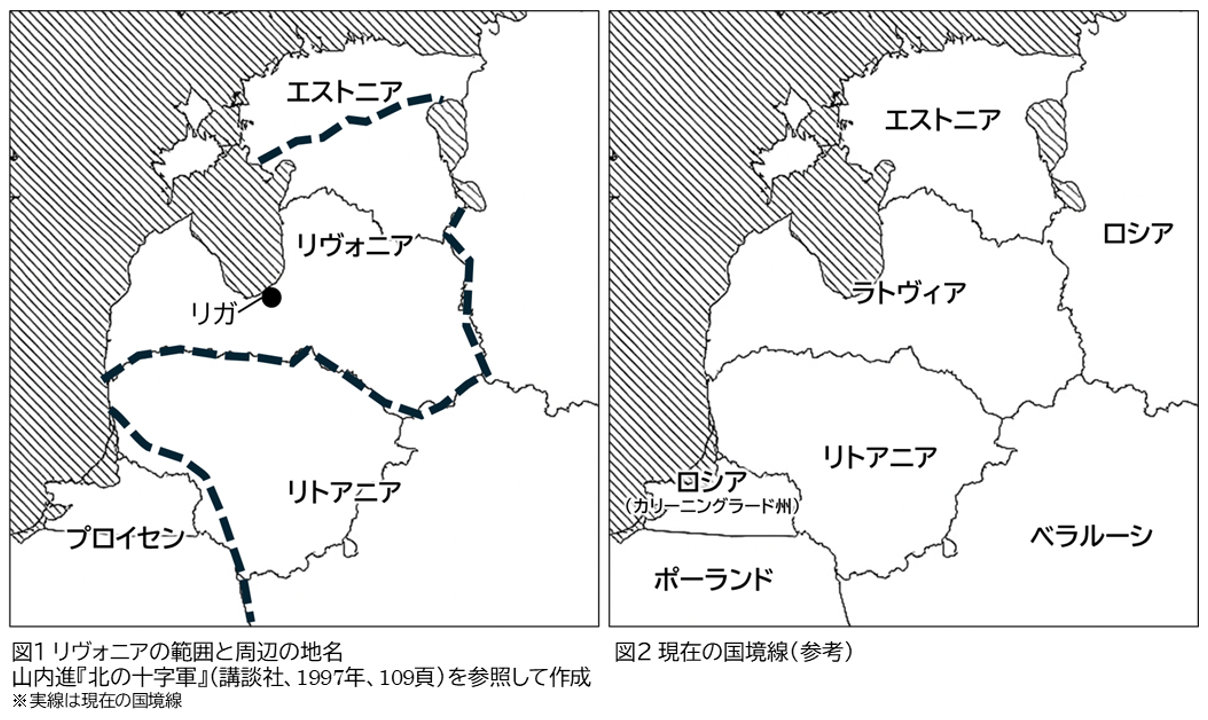

バルト諸国は周囲をロシア(本土およびカリーニングラード州)とベラルーシに囲まれているという立地にあり、1991年の独立回復時より軍事的な脆弱性が指摘されてきた。リトアニアの一部1がポーランド国境と隣接はしているものの、この地を封鎖されれば陸の孤島と化す。これに輪をかけて懸念されるのが、ラトヴィアとエストニアにおけるロシア系住民の多さである。仮にクリミア危機と同様の手法で親露派政府が樹立され、この傀儡政権の要請に応ずるという体裁でロシア軍がラトヴィアやエストニアに展開する場合、事態は複雑なものとなる。このような状況下において、北大西洋条約第5条に基づく集団防衛のための政治的合意形成は難しいだろう。

ロシア系住民の多さは、1940年にこの両国がリトアニアとともにソ連へ併合されたことに由来する。ロシア系住民の流入の裏には、元の住民がシベリアや極東地域に大量に追放されたという悲劇が存在しており、このこともロシアに対する好意の低さの一因となっている。一方、同時期にバルト諸国からドイツ系の民族集団が消滅したという事実は、日本ではあまり知られていない。この地域が欧州史に組み込まれていくのは12世紀末以降のことであるが、その数百年間のうちの大半の期間においてこの地域の支配層として君臨していたのは、バルト・ドイツ人と呼ばれるドイツ系民族であった。

バルト・ドイツ人がバルト諸国からいなくなった時期は、1939年10月から1941年1月にかけての極めて短い期間である。その理由について、小野寺百合子は回想録に「即刻ドイツ国内に引き揚げるよう命令された2」と書き記している。小野寺はフィンランドの作家トーヴェ・ヤンソン(Tove Jansson)の物語「ムーミン」シリーズなどを訳した著名な翻訳家であるが、第2次世界大戦時にはスウェーデン駐在武官だった夫の小野寺信とともに同地に赴任し、夫の業務を補助していた。開戦前にはラトヴィアにおいて勤務していた時期もあり、同地の事情にも精通しているはずだが、この「命令された」という記述には疑問が残る。法的にはラトヴィアやエストニアの国民であるバルト・ドイツ人に対して、ドイツ政府がどのような根拠に基づいて命令を下すのか。

本稿においては、この疑問に加えてラトヴィアとエストニアの歴史を概観し、現在の状況が生じた経緯について論述する。日本では2022年にバルト諸国が「旧ソ連の国」と報じられ、これに駐日エストニア大使館が抗議するという出来事があった。同大使館は「『旧ソ連の国』は歴史的にも法律的にも不正確な呼び方であり、バルト諸国はソビエトの継承国家ではない」と主張しており3、ロシア系住民の多さにもかかわらず、ソ連に対する強い嫌悪が感じられる。本稿はロシア系住民の問題と歴史的経緯の関係を明らかにすることを試みるものである。

歴史的経緯:北方十字軍、タンネンベルクの戦い、大北方戦争

歴史的に見ると、バルト諸国は欧州の中でもキリスト教化が遅かった地域である。ウクライナやロシアのルーツとなるキエフ・ルーシは10世紀末にキリスト教を国教として定めたが、バルト地域では12世紀に入っても「異教」が信仰されていた。この宗教は自然崇拝と精霊信仰の多神教だったようだが、文字資料が現存していないため詳細は不明である。この時代のキリスト教圏では十字軍に対する熱意が高まっていたが、それはイェルサレムに限定されるものではなく、異教徒が多いバルト地域も対象となった。第2回十字軍の際にはドイツ諸侯ははるか遠方のイェルサレムではなく、近傍のバルト地域への十字軍を望んだ。バルト地域であれば遠征コストが抑えられる上に、実利のある領地を獲得できる可能性もあり、十字軍の看板がもたらす宗教的栄誉がイェルサレムと同等となれば合理的な選択と言えるだろう。1147年に実行されたこの遠征はヴェンデ十字軍と呼ばれるが、諸侯にとっては残念なことに特段の成果を得ることなく終了した4。また、この時期にはバルト海南西部にリューベック(Lübeck、現在のドイツ)が建設されている。リューベックは、後にハンザ同盟の盟主として大いに繁栄することとなる。

北方十字軍の中でも有名なドイツ騎士団5は、1198年に修道騎士団(騎士修道会)として正式に組織化された。修道騎士団とは「信仰を追求する修道会」と「騎士としての軍事的役割」を兼ね備えた集団のことである。1225年からはバルト海南岸のプロイセン地方(Preußen、現在のポーランド北部)に進出して6、以降は同地においてドイツ騎士団は異教徒を排除しつつ東方植民を進めていく。

一方、最初にエストニアとラトヴィアにおける北方十字軍を担ったのは、リヴォニア帯剣騎士団と呼ばれる修道騎士団である。この修道騎士団はアルベルト・フォン・ブクスホーデン(Albert von Buxhoeveden)という人物によって1202年に設立され、主として北部ドイツ地域の下級貴族の次男・三男といった者で構成されていた。なお、リヴォニアとは現在のラトヴィアの大部分とエストニア南部地域を指し示す地名である(図1参照)。リヴォニア帯剣騎士団はリガを拠点として、リヴォニア一帯の支配を進めていった。

リヴォニア帯剣騎士団は征服活動をさらに南下させ、1236年には教皇グレゴリウス9世(Gregorius IX)が発したリトアニア7への十字軍を宣言する教皇勅書に従って本格的な侵攻を開始した。しかしザウレ(Saule、現在のリトアニア北西部)において騎士団は現地勢力に敗北し、壊滅した。この敗北により騎士団長を含む主要人物が全滅したためリヴォニア帯剣騎士団は解体され、翌1237年にドイツ騎士団隷下のリヴォニア騎士団として再編された。1242年には更に東方への進出を目論み、東方のノヴゴロド(Novgorod、現ロシア)へ侵攻するが、ノヴゴロド公アレクサンドル・ネフスキー(Alexander Nevsky)により阻止された。この「氷上の戦い」は、エイゼンシュタイン(Sergei Eisenstein)監督の映画「アレクサンドル・ネフスキー」でもよく知られている。

こうしてドイツ騎士団領はエストニア・ラトヴィア地域にまで拡大した。一方、リトアニアはキリスト教化してポーランドと同君連合を形成しており、ドイツ騎士団の異教徒征伐の役割はほぼ終了したこととなるが、交易路の支配や領土拡大を巡ってドイツ騎士団とポーランド=リトアニアの抗争は継続する。1410年にはポーランド王ヴワディスワフ2世(Władysław II)とリトアニア大公ヴィータウタス8(Vytautas)が侵攻を開始し、立ち向かったドイツ騎士団は敗北することとなる。「タンネンベルク(Tannenberg)の戦い」として知られるこの衝突の結果、ドイツ騎士団は大幅に弱体化して衰退の一途を辿る。やがて1525年には世俗化してプロイセン公国となり、ポーランド=リトアニアに臣従することとなった9。一方、ポーランド=リトアニアはこの後に最盛期を迎えている。

ドイツ騎士団がプロイセン公国となった後もリヴォニア騎士団は存続したが、1561年にはロシアに撃破されたことで解散に至る。リヴォニア戦争と呼ばれるこの戦いにはスウェーデンやポーランド=リトアニアも介入し、リヴォニアとエストニアはスウェーデン領となった。そして18世紀初頭にはロシアとスウェーデンの間で大北方戦争が勃発し、この結果リヴォニアとエストニアは「バルト諸県」としてロシア帝国領となる。この時点で、戦争に加えて飢饉などの影響もあってバルト諸県の人口は減少していたため、ロシア人が増加する余地が生まれていた。

また、ポーランド=リトアニアも3次にわたるポーランド分割の結果、リトアニア領は一部がプロイセンに組み込まれ、それ以外の土地はロシア帝国領となった。この後、バルト諸国が独立を果たすのは、第1次世界大戦末期のことである。

ロシア帝国のバルト・ドイツ人

バルト諸県がロシア帝国領となった後も、リヴォニア帯剣騎士団の後裔たるバルト・ドイツ人たちはエストニア・ラトヴィアの支配層であり続けた。バルト諸県はロシア帝国の中では先進的で教育水準も高く、帝国中枢で活躍する人物をしばしば輩出している。一例としては、ナポレオン戦争期のバルクライ(Michael Barclay de Tolly)やブクスホーデン(Friedrich Wilhelm von Buxhoeveden)が挙げられる10。バルクライは1812年にナポレオンがロシア遠征を開始した時点のロシア軍総司令官であり、焦土作戦を実行に移した人物として知られている。消極的な戦い方が皇帝の不興を買って更迭されたため後任のクトゥーゾフ(Mikhail Kutuzov)ほどの知名度と評価はないが、クトゥーゾフはバルクライの路線を踏襲して焦土作戦を継続してナポレオンを敗走に追い込んだ。バルクライもナポレオンを撃破した立役者の一人であると言っても過言ではないだろう。ブクスホーデンはアウステルリッツにおける敗戦の責任者の一人であるが、後に対スウェーデン戦争で名誉を挽回している。また、日露戦争において奉天会戦などに参加したレンネンカンプ(Paul von Rennenkampf)もエストニア出身のバルト・ドイツ人である。レンネンカンプは第1次世界大戦の初期、タンネンベルクの戦いにおいて敗北を喫する第1軍の司令官としても知られている。軍人に限らず、1917年の崩壊までのロシア帝国における高位公職者の8分の1程度はバルト・ドイツ人が占めていたとも言われるが、これはピョートル大帝が欧州の最新の知識に精通した有能な行政官を欲したことに起因していた。

19世紀に入ると、帝国内で「バルト諸県」として扱われていたこの地域にも民族意識が覚醒する。県ごとの帰属意識に代わり、言語の共通性とカトリック信仰から同一言語話者の居住地域を意味する新語として「ラトヴィア」の概念が生まれた。この後、ラトヴィアとエストニアでは民族叙事詩が誕生していく。同時に、「北方十字軍によって未開かつ野蛮だったバルト地域に文明がもたらされた」とする歴史観も見直された。農奴制の下での不平等も徐々に改善が進み、都市部では1877年には新都市法が導入された。これは資産制限を残しつつも選挙権を大幅に拡大するものであり、資産は多くても支持基盤の狭いバルト・ドイツ人の支持基盤を切り崩すものとなった。

1917年にロシア帝国は崩壊し、その後ドイツによる占領を経て、バルト諸国は1918年に独立を果たす。ドイツ降伏後にはソ連赤軍の侵攻もあったものの、英国の支援などもあり独立は維持された。権力の座はバルト・ドイツ人からラトヴィア人とエストニア人に移り、土地の再分配が行われた。これによって中産階級の農民が増大し、バルト・ドイツ人は支配層のエリートから単なる少数民族へと転落することとなったが、それでも相対的には富裕層と言える状況ではあった。

独ソ不可侵条約と民族ドイツ人の帰還事業

バルト・ドイツ人のその後の運命に決定的な影響を与えたのは、1939年の独ソ不可侵条約に伴う秘密議定書であった。経緯としては、まず1939年8月23日に独ソ不可侵条約が締結される。これによって当面のソ連による脅威を封じたナチス・ドイツは、9月1日にポーランドへ侵攻した。ドイツの侵攻から2週間後にはソ連もポーランドへの侵攻を開始、同月28日にはワルシャワ防衛部隊は降伏してドイツとソ連の間で境界友好条約が締結される。独ソ不可侵条約の附帯秘密議定書においてはポーランドの分割やソ連の勢力圏について定められており、8月の時点では境界線はリトアニアの北端に引かれてエストニア・ラトヴィアのみがソ連勢力圏とされていたが、境界友好条約締結の際に秘密議定書は修正され、リトアニアもソ連勢力圏に加えられた。

この直後から、バルト・ドイツ人を含む民族ドイツ人の帰還事業が開始される。バルト地域以外にもドイツ系の民族は諸処に居住しており、民族ドイツ人とはこれらの人々の総称である。ソ連勢力圏に民族ドイツ人が残っていた場合は将来的な外交的の障害となる可能性もあり、また労働力や兵力としてドイツ人を集めたいという思惑もあったらしい。学習院女子大学の武井彩佳教授は、この帰還事業について「実質的な強制移住であった」と評価している11。

ナチス・ドイツは民族ドイツ人が居住する各国の政府と帰還(移住)に関する協定を締結したが、この協定では移住は義務とはされておらず、形式的には個人の自由意志に委ねられたものであった。しかし、設定された移住期間は短期間であり、それ以降はそれまで認められていた民族集団としての権利は喪失することとなる。さらに、居住地域がソ連支配下となった場合はソ連当局からドイツの協力者とみなされる可能性も存在したため、当事者たちに熟慮する余裕はなかった12。それ以外にもナチス的イデオロギーへの共鳴や、ドイツによる繁栄と安寧を享受するという期待などについても指摘されている。これらの事情から、帰還事業は法的な命令ではないが、社会・政治的な状況が選択の余地を奪っていたため、当事者の主観としては命令に等しかったことは想像に難くない。従って、冒頭の小野寺百合子の「即刻ドイツ国内に引き揚げるよう命令された」という記述は当事者たちの雰囲気を捉えた、実情に即した描写と言えるだろう。

帰還事業とは言うものの、バルト・ドイツ人の行先はドイツ本国ではなく、ほとんどがポーランド西部であった。ポーランドは先述のとおり1939年9月にドイツとソ連によって分割されたが、帰還事業は翌月の10月には開始されている。この短期間で入植先での準備が整えられたとは考え難く、この点については武井も「約束された農地も家も十分にはなかった」と指摘している13。そして1945年のドイツの敗北に伴ってバルト・ドイツ人はポーランドからも追放されるという過酷な運命を辿るが、「ドイツ人」の範疇に含まれることもあり、戦争の犠牲者として注目される機会は乏しい。最終的にはラトヴィアからは60,000人弱、エストニアからは約20,000人のバルト・ドイツ人が帰還事業によってバルト地域を離れた14。残されたバルト・ドイツ人の不動産などについては「ドイツ移住信託公社(Deutsche Umsiedlungs-Treuhand-Gesellschaft m.b.H., DUT)」によって清算されることとなっていたが、戦争による混乱のため計画通りには実施されず、最終的にはソ連(正確には構成共和国としてのラトヴィア・エストニア)に接収された。

その後の影響

1930年代において、ラトヴィアとエストニアの人口においてドイツ系とロシア系が占める割合は、ラトヴィアがドイツ系3.2%・ロシア系10.6%、エストニアがドイツ系1.5%・ロシア系8.5%と、この時点でもロシア系が多く、バルト・ドイツ人は少数でしかなかった15。ただし少数ながらも富裕層であったバルト・ドイツ人が一掃された影響は数字以上のものがあり、多くの不動産の所有者が消失したことは他地域からの入植を容易にした。そしてソ連当局によるラトヴィア人とエストニア人の強制移送(追放)も行われ、入れ替わりにロシア系住民の入植が進められたことで、その比率は一層高まった。このような経緯から、ラトヴィアとエストニアではソ連からの独立回復を達成した後、ソ連による占領が始まったとされる1940年6月以降にソ連の他の地域から移住してきた者とその子孫に対しては、自動的には市民権を付与しないという厳しい政策を取った16。これにより、両国内に多くの非市民(non-citizens)が発生した。

この政策はロシアにとって受け入れがたいものであり、駐留ロシア軍の撤退交渉が進められている時期であったが、エリツィン(Boris Yel'tsin)大統領はロシア系住民の扱いに「深い懸念がある」としてロシア軍の撤退を一時停止した。加えて駐留ロシア軍に平和維持活動部隊としての新たな役割を付与しようとしたことから事態は緊迫し、欧州安全保障協力機構(Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE17)がラトヴィアとエストニアに介入することになった。OSCEミッションはEU諸国並みに帰化認定基準や外国人登録要件を緩和することを勧告、両国政府はOSCEの勧告に概ね沿った形で国内法を改正し、緊張はある程度緩和された18。このOSCEのミッションはラトヴィアでは1998年に、エストニアでは2001年末まで継続した19。

現在のロシア系住民はラトヴィア・エストニアの国民として統合されつつあるが、それでも独立回復から四半世紀後の2017年においても、人口比率はそれぞれラトヴィア人62.0%とロシア系住民25.4%、エストニア人68.7%とロシア系住民25.0%となっている20。また、ロシア国籍者に対する扱いもウクライナ全面侵攻以降は更に厳格化され、最近ではラトヴィア政府が2025年10月に、国内に住むロシア人841人に対して国外退去を命じた。理由はラトヴィア語の能力証明や義務としている安全審査を通過しなかったことである21。

バルト・ドイツ人の消滅という「歴史の断絶」は、その後のロシア系住民の大量入植と表裏一体の現象であった。小野寺百合子が回想録に記した「命令」という言葉は、独ソの野心によって生活基盤を一夜にして剥奪された人々の切迫した実感を正しく描写しているものと言えるだろう。独ソの密約は人口構成の激変をもたらし、現代のラトヴィアやエストニアにおけるロシア系住民問題、ひいてはロシアとの緊張関係の深い底流をなしている。独立回復から30年以上が経過しても、人口構成が安全保障上の脆弱性と認識され得る状況は依然として残っている。

Profile

- 松尾 康司

- 戦史研究センター戦史研究室所員

- 専門分野:

バルト諸国史、NATO史