NIDSコメンタリー 第404号 2025年10月21日 イエメン情勢クォータリー(2025年7月~9月)——イスラエルの斬首作戦で猜疑心を強めるフーシー派

- 理論研究部社会・経済研究室 研究員

- 𠮷田 智聡

エグゼクティブ・サマリー

- フーシー派は、イスラエルとの戦闘継続に加えて商船攻撃を再開したが、8月下旬にイスラエル軍の攻撃により大臣10名を失う損害を出した。同派は継戦意思を失っていないものの、イスラエル軍がこれまでのインフラ施設等に対する攻撃から指導部への斬首に切り替えたことは、同派に対する浸透が1年をかけて進んだことを示唆しており、組織内で猜疑心が強まっていると考えられる。

- アリーミー政権派は、イスラエル軍によるカタル攻撃に関する緊急サミットや、国連総会出席などの外交を実施した。大統領直轄部隊「祖国の盾」がサウディアラビアとハドラマウト県を結ぶ道路で保安任務を開始した一方、ハドラマウト自治勢力「ハドラマウト部族連盟」は軍事部門「ハドラマウト保護隊」の拡充を進めた。

- 南部移行会議は、大統領指導評議会内で周縁化されていることに不満を募らせ、中央省庁や南部諸県等の幹部人事令を独断で発した。この対立は、サウディアラビアとUAEの仲介によって鎮静化した。軍事・治安面では、フーシー派やAQAPと交戦したほか、中国からの密輸品を押収した。

- 国民抵抗軍は7月15日、総量750トンにも及ぶ大規模な密輸摘発を発表した。特にミサイルやUAVといったフーシー派の軍事戦略の根幹を担う兵器の部品が押収された点において、本摘発は大きな注目を集めた。また、拿捕された船舶はジブチ港にて積荷目録を取得しており、ジブチ港湾当局の密輸阻止にかかる課題を露呈させたといえよう。

(注1)本稿のデータカットオフ日は2025年9月30日であり、以後に情勢が急変する可能性がある。

(注2)フーシー派は自身がイエメン国家を代表するとの立場をとるため、国家と同等の組織名や役職名を用いている。本稿では便宜的にこれらを直訳するが、これは同派を政府とみなすものではない。

フーシー派:イスラエルの浸透拡大も対外攻撃継続

本四半期のフーシー派は、イスラエル本土に対する航空攻撃を継続した。攻撃範囲はエイラートやアシュケロン、テルアビブなど多岐にわたった。8月下旬に同派の軍は自称極超音速ミサイル「パレスチナ2」に積載するクラスター弾の開発に成功したと公表しており、公表の少し前から実戦投入していたとみられる1。ミサイル・UAVを用いた攻撃によってイスラエル側では散発的に被害が発生しているものの、限定的である。なお過去7四半期のフーシー派の軍事活動2、および2024年1月11日の米英空爆については別稿で示したため、別途参照されたい3。

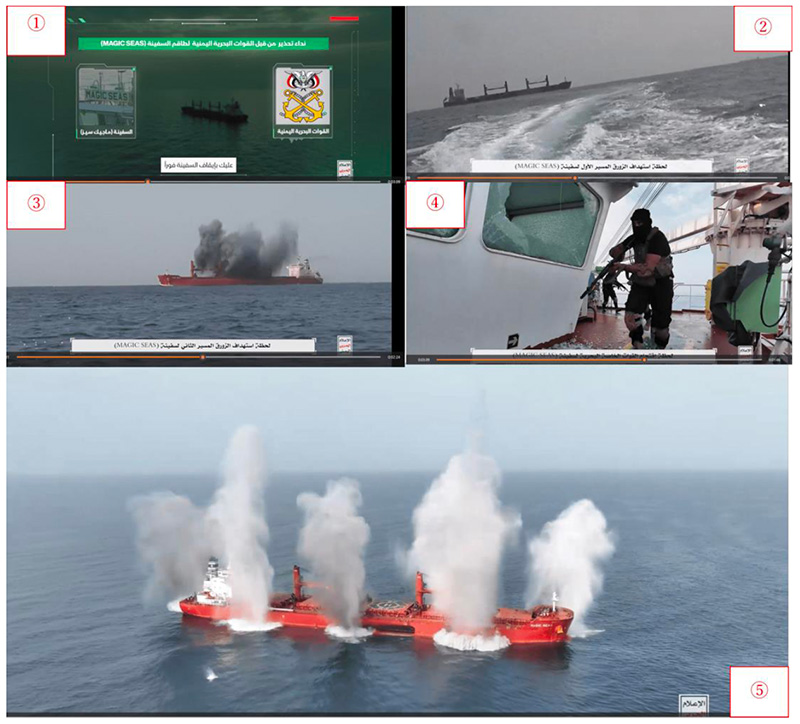

本四半期にフーシー派は商船に対する攻撃を再開させた。7月6日に「Magic Seas」号、翌7日に「Eternity C」号が攻撃され、両船ともに沈没した。前者に対する攻撃の手法は、①船舶に対して航行停止を命令し(=要求に従わなかったという攻撃の口実を作り)、②・③USVで側舷部を攻撃して船舶を停止させ、④特殊部隊要員が乗り込み、⑤爆発物を船体に設置して爆破するという、同派海軍が好む従来のものである[図1参照]。後者については、USV1機と6発の弾道・巡航ミサイルを使用したと主張しており、公開映像では対艦弾道ミサイル「ムヒート」および「ファーリク」、対艦巡航ミサイル「マンデブ1」と思われるミサイルが発射されている4。映像を見る限り、右舷後方で爆発が発生しており、USVか対艦巡航ミサイルによって船舶を停止させた後、(一般に命中精度に疑問が呈される)対艦弾道ミサイルで攻撃を加えたと考えられる。ドナルド・トランプ(Donald Trump)政権の「ラフ・ライダー作戦」後、さらに言えばジョセフ・バイデン(Joseph Biden)政権期の米英による「ポセイドン・アーチャー」作戦から実に1年半が経過しても、同派が対艦弾道ミサイルを保有していたことが明らかになった形である。後述するように、フーシー派への密輸は継続しており、外部からのフローが同派の継戦能力を支えている一方、各国は単独あるいは多国籍の枠組みで密輸対策を強化している。

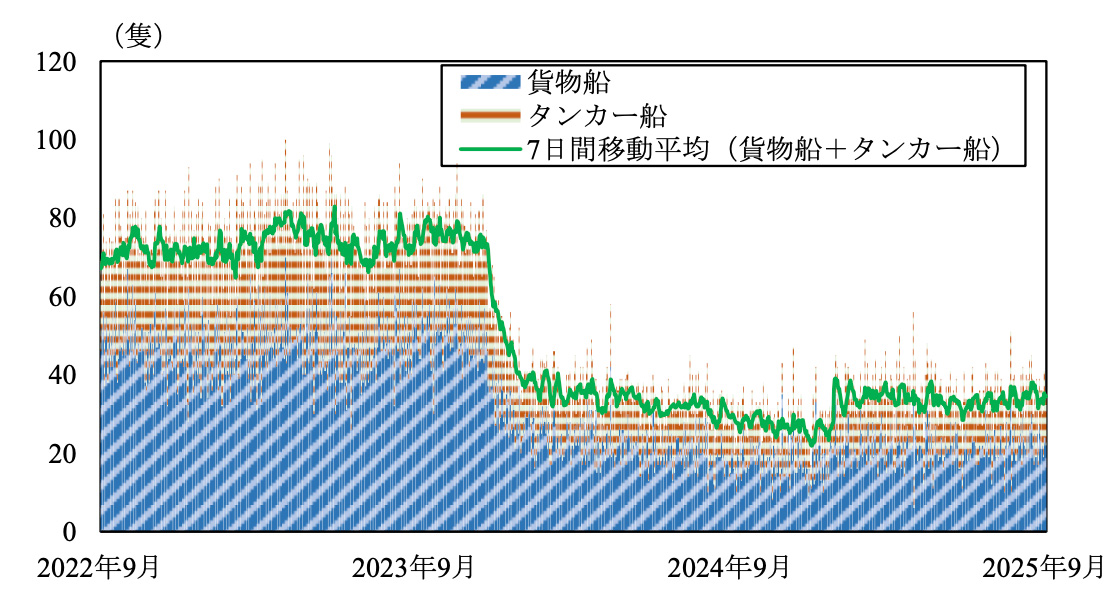

両商船に対する攻撃は、フーシー派が当時自身で宣言していた攻撃範囲から逸脱していたといえる。同派の船舶通航制限を対外的に宣言する「人道的運営調整センター(HOCC)」は、前四半期5月19日にイスラエル北部ハイファ港への全面的な出港・入港禁止を発表していた5。しかし、7月10日のEternity C号への攻撃にかかる軍声明にて、同船がエイラート港へ向かっていたことを攻撃理由として明記しており、実際には攻撃対象がイスラエル領の港全域に広がっていた可能性がある6。なお、フーシー派軍は7月27日に「国籍を問わず、イスラエルの諸港と取引のある企業の船舶」を攻撃対象とする海上封鎖の第4局面開始を宣言することで、爾後の船舶攻撃事由にかかる整合性を取った7。こうした不透明性もあり、スエズ運河を通航する船舶数は2024年1月の米英空爆開始以前の水準には達しておらず、横ばい状態にある[図2参照]。

【図1:フーシー派海軍による「Magic Seas」号攻撃作戦】

(注)赤枠および番号は筆者が追記したものである。

(出所)al-I‘lām al-Ḥarbīより引用

【図2:スエズ運河の通航船舶数推移(2022年9月30日~2025年9月30日)】

(出所)IMF Port Watchを基に筆者作成

フーシー派は対外攻撃を継続したが、イスラエルの攻撃によって損害も受けた。イスラエル空軍は多くの民間人8を巻き込む形で首都特別区を中心に空爆を行ったほか、同国海軍は前四半期に引き続き2度目の攻撃を実施した9。8月下旬のサナアへの空爆により、(同派側の公表によれば)首相含む全22名の大臣級閣僚の内10名が死亡した10[表1参照]。首相アフマド・ラフウィー(Aḥmad al-Rahwī)の死亡を受け、第1副首相ムハンマド・ミフターフ(Muḥammad Miftāḥ)が首相代行、同様に各省の副大臣が大臣代行を務めており、2024年8月に発足した「変革建設内閣」は解散していない11。ミフターフや副首相(国防・治安)ジャラール・ルワイシャーン(Jalāl al-Ruwayshān)、内務副大臣アブドゥルマジード・ムルタダー(‘Abd al-Majīd al-Murtaḍā)といった国防・治安部門の高位幹部が生き残ったこともあり、今般の斬首がフーシー派の抑止につながったとは言い難い。

他方で、イスラエル軍がインフラ攻撃から指導部攻撃に転換した点は、フーシー派内で深刻な脅威とみなされていると考えられる。イスラエルは2024年7月に初のイエメン空爆を実施して以来、ホデイダ港やサナア近郊の発電所などに対する空爆を行ってきたが、その理由として高官等を狙うために必要なインテリジェンスを十分に得られていないという見方が強かった。しかし、今般の閣僚の大量死を招いた斬首作戦は、1年でイスラエル軍の浸透が徐々に進んでいることを示唆している。斬首作戦の前であるが、8月にフーシー派の内務省系インテリジェンス機関「治安諜報局」は、国際承認政府支配地域から密輸された衛星インターネットサービス「スターリンク」の関連機器を押収し、米国やイスラエルの諜報活動に用いられる見込みであった旨を発表していた12。後述するように、同派への大規模な密輸が相次いで摘発されていることもあり、同派は支配地域内の通謀者の存在にかかる猜疑心を強めていると考えられる。

【表1:8月下旬の空爆で死亡したフーシー派閣僚(フーシー派側公表)】

| 役職 | 名前 | 経歴等 |

|---|---|---|

| 首相 | アフマド・ラフウィー | 最高政治評議会メンバー アブヤン県知事 |

| 司法・人権大臣 | ムジャーヒド・アリー | 反汚職国家最高院長 |

| 経済・産業・投資大臣 | マイーン・マハーキリー | サナア商工会議所顧問 |

| 農業・水産・水資源大臣 | ラドワーン・ルバーイー | ハッジャ大学総長 |

| 外務・移民大臣 | ジャマール・アーミル | ジャーナリスト、『ワサト』紙創設者 |

| 電力・エネルギー・水大臣 | アリー・ハサン | アムラーン大学高等研究院長 |

| 文化・観光大臣 | アリー・ヤーフィイー | 南部運動系 |

| 社会問題・労働大臣 | サミール・バージャアーラ | 南部運動系 |

| 情報大臣 | ハーシム・シャラフッディーン | 情報副大臣 |

| 青年・スポーツ大臣 | ムハンマド・マウリド | バイダー大学事務局長 |

(出所)Wikāla al-Anbā’ al-Yamanīya, al-Thawra Netを基に筆者作成

(外交面では、フーシー派は一貫してガザ支援の継続を主張するとともに、アラブ諸国の政府の対応が不十分であるという従来の批判を展開した。特にサウディアラビアがフランスと共同議長を務めた「パレスチナ問題の平和的解決と2国家解決の実現」国際会議において、ハマースの武装解除要求が盛り込まれることとなると、最高指導者アブドゥルマリク・フーシー(‘Abd al-Malik al-Ḥūthī)は武装解除要求が「イスラエルに対する支援」であると糾弾した13。また本四半期にカルバラーで開かれたシーア派3代目イマーム・フサインの40日忌「アルバイーン」の場で、フーシー派は殉教者写真展を開いた14。この際にフーシー派は、「二聖モスクの守護者」という敬称を付したアブドゥルマリクの肖像を掲揚したとみられる15。「二聖モスクの守護者」は、現代ではイスラーム世界の盟主を自認するサウディアラビアの国王が用いてきた称号である。フーシー派はガザ紛争以降、自派こそが「言葉と行動でパレスチナを支持する唯一のアラブ国家」であるというプロパガンダを展開してきた背景があり、称号使用にはアブドゥルマリクこそがパレスチナの大義に立つ真のイスラーム世界の指導者であるという主張が込められていると考えられる16。

内政面では、フーシー派は例年通り、7月から9月にかけて支配地域内で統制を強化した。8月24日の政党「国民全体会議(GPC)」結党記念や9月26日の共和国革命記念日が続く本四半期は、一般に反フーシー派感情が高まる傾向にあるためである。それに加え、前述の通りイスラエルの浸透を恐れている側面もあろう。今年もサナアGPCに対する政治的弾圧や、治安部隊による示威が行われた。同党への弾圧では、第1副党首ヤヒヤー・ラーイー(Yaḥyā al-Rā‘ī)が軟禁されたとみられるほか、フーシー派の軍事法廷が副党首アフマド・サーレハ(Aḥmad ‘Alī Ṣāliḥ)に対する死刑判決を下した17。また、同派内務省は9月23日に「内部前線(銃後)を標的とした敵対的な謀略」に対する警告声明を発出したうえで、監視カメラによる市内監視任務の動画を公開18したり、各都市で武装車輌を展開したりすることで地域住民を威圧した19。

内政的な緊張が高まる中、7月にフーシー派の要人が連続して反フーシー派勢力に拘束された。1人目はマアリブ県のジャフム族(Qabīla Jahm)部族長ムハンマド・ザーイディー(Muḥammad al-Zāydī)である20。ザーイディーはオマーンへ出国しようとしたところ、サナア発行のパスポートを保持していたため、サルファイト検問所にて拘束された。2人目は、GPCの重鎮で前外務大臣ヒシャーム・シャラフ(Hishām Sharaf)である。シャラフはアンマンへ治療目的で渡航するため、事前にフーシー派治安当局や南部移行会議への根回しを済ませていたが、ザーイディー同様にパスポートがサナア発行であったことを理由として、アデン空港にて拘束された。釈放後シャラフはヨルダンに到着したが、9月に同派に拘束されていたヨルダン人UNICEF職員解放と引き換えに、ヨルダン空軍機でサナアに帰還したとみられる21。しかし同派はシャラフの帰還について一切報道を行っておらず、前述の8月斬首空爆で空席となった外務大臣の地位に返り咲くといった動きは見られていない。

米国財務省外国資産管理室(OFAC)は、本四半期もフーシー派に対する制裁範囲を拡大した。7月22日には同派の石油・ガス輸入を担っているとして、UAEを拠点とするアルカーン・マールス関連3社などが制裁対象となった22。さらに9月11日には32の個人・企業を対象とする大規模な制裁が行われた23。これらの中には化学製品を輸出する中国企業や、中国を拠点とするフーシー派のフロント企業(Yiwu Wan Shun Trading Company Limited)が含まれる。後述するように、本四半期にはアデンで中国からフーシー派へのUAVや溶接機などの密輸品が押収されており、中国はフーシー派にとって重要な密輸拠点となっている。フーシー派は「イランの支援を受ける」としばしば形容され、それは重要な事実であるが、同派がイランへの過度な依存はリスクであるという認識の下で、中露やアフリカの角地域などを相手に多層的な密輸ネットワークを構築してきたことを見逃すべきではない。

アリーミー政権派:ドーハ緊急サミットへの出席

大統領ラシャード・アリーミー(Rashād al-‘Alīmī)は、イスラエルのカタル攻撃を受けて開かれた緊急サミットに出席した。同サミットにてアリーミーは、「イスラエルの拡張主義的政策や地域覇権の幻想を抑え込むため」にアラブ・イスラーム諸国の集団的措置を求めた24。この場では「ならず者国家」といった表現でイランを名指ししなかった一方、9月下旬の国連総会でアリーミーは強いイラン批判を展開した。国連総会のアリーミー演説は、紛争管理政策が厄災や破壊をもたらしたほか、封じ込め政策もフーシー派に兵器拡充の時間と資源を与えたに過ぎないと述べたうえで、求められる平和は力によってもたらされるという従来の強硬的な主張であった25。

サウディアラビアの首都リヤドでは、9月に海洋安全保障に関するハイレベル・サミットが開催された26。35カ国以上が参加した本サミットに際して、「イエメンにおける海洋安全保障のための国際パートナーシップ(al-Shirāka al-Duwalīya li al-Amn al-Baḥri fī al-Yaman)」が締結された。同パートナーシップは密輸、海賊、人身売買への対処に焦点を当て、イエメン沿岸警備隊への援助などを行うとしている。サウディアラビアは近年エジプトなどと紅海安全保障にかかる協力を進めており、今般のパートナーシップ締結もそうした一貫と考えられる。

大統領直轄部隊「祖国の盾」第2師団は、9月16日にサウディアラビアとハドラマウト県を結ぶ「ワディーア・アブル道路」の保安任務を開始したことを発表した27。この動きは、ハドラマウト県におけるアリーミー政権派・南部移行会議・ハドラマウト自治勢力の権力闘争の一環といえる。他方でハドラマウト自治勢力「ハドラマウト部族連盟」は、9月28日にハドラマウト保護隊第2、第3、第4旅団の設立を発表した28。同隊は前四半期6月下旬に第1旅団を発足させたばかりであり、急速に兵員拡充を図っていることが窺われる29。

南部移行会議:密輸拿捕と独断人事による政権への不満表明

8月2日に南部移行会議系部隊「対テロリズム局(Jihāz Mukāfaḥa al-Irhāb)」は、中国からフーシー派にわたる予定であった密輸品をアデンで押収した30。この密輸品にはUAVやエンジンに加え、「Aogeo Laser Equipment Shanghai」社のレーザー溶接機「AG-LWH F2000」や「Bingo Welding Equipment(必高重工)」社のMIG溶接機「MIG-500」が含まれていた[図3参照]。これまでも中国系企業はOFACからフーシー派へのミサイル・UAV関連製品の密輸で制裁対象となってきたが、中国からの密輸は止まっていないと考えられる。また対テロリズム局の発表によれば、拿捕された密輸船は当初ホデイダ港に向かう予定であったが、イスラエル軍による同港への空爆を受けて急遽仕向け地をアデンに変更した。これは密輸のオペレーションを巡る意思決定が相当程度柔軟に行われているとともに、国際承認政府が暫定首都と位置付けるアデンにおいてもフーシー派の密輸ネットワークが存在することを示している。

【図3:アデンで押収された中国からの密輸品】

(出所)Jihāz Mukāfaḥa al-Irhābより引用

南部移行会議の最高指導者アイダルース・ズバイディー(‘Aydarūs al-Zubaydī)は、9月10日に人事令を発令し、中央省庁や南部諸県等の幹部を任命した。この任命は南部移行会議の独断によるものであり、人事権を握るアリーミーに対する不満の表明と受け止められた31。南部移行会議は同日に、他勢力のエンパワーメント/南部系幹部のエンパワーメントの阻害、2019年リヤド合意実施の遅延等は自組織が合意したパートナーシップへの直接の攻撃であるとの声明を発出し、南部勢力の疎外を非難した32。この事態を受けて、サウディアラビアはリヤドに大統領指導評議会の全メンバーを集め、仲介を実施した。この仲介は成功し、9月18日に大統領指導評議会はその一体性や集団指導体制を再確認するとともに、①2022年以降同組織が発した決定を見直すことや、②同月にズバイディーが発した人事令を見直すことを決定した33。今回の騒動は鎮静化した形であるが、人事権はアリーミーが有する数少ない影響力行使の手段であるため、今後も権力拡大を目指すズバイディーらとの対立は生起すると考えられる。

国民抵抗軍:大規模な密輸の摘発成功とサーレハ一族のカイロ集結

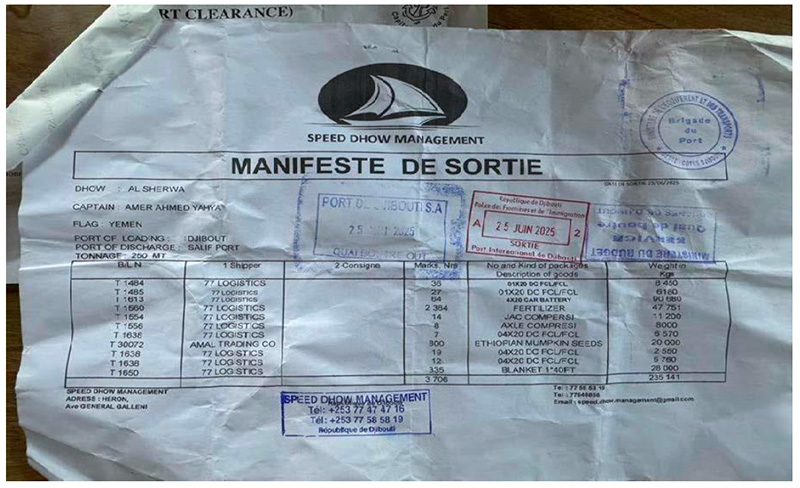

国民抵抗軍は、本四半期も紅海における密輸摘発を継続した。特に7月15日に公表された密輸摘発事例は、総量750トンにも及ぶ近年の摘発の中でも大規模なものであった34。拿捕された密輸船「シルワ(Sherwa)」号(MMSI: 461182215)は、4月23日までイランのバンダル・アッバース港で停泊し、翌24日にオマーン沖でAISを切断した。次に位置情報が明らかとなったのは、5月19日にジブチ港に停泊した時であり、6月25日にサリーフ港へ向けてジブチ港を出港したところを拿捕されたとみられる。シルワ号の積荷目録(マニフェスト)上では、同号の積荷は車両用バッテリー、肥料などと偽られていた[図4参照]。

【図4:シルワ号の積荷目録】

(出所)Akhbār al-Ān ‘Ājil より引用

量の面に加えて、今般の摘発は質の面でも類を見ないものであった。押収品はペルシャ語とアラビア語で記されたマニュアルやコンパス付き双眼鏡、地対艦ミサイルや地対艦ミサイルの部品などを含み、従来押収品の中心を占めてきた自動小銃や弾薬と比較すると、戦略的な装備品であったといえる。拿捕成功に際して米国中央軍が祝意を示したほか、駐イエメン・フランス武官が紅海管区に展開する(事実上国民抵抗軍隷下の)イエメン沿岸警備隊部隊を視察した35。

本四半期に元大統領アリー・アブドゥッラー・サーレハ(‘Alī ‘Abd Allāh Ṣāliḥ)の息子サフル(Sakhr Ṣāliḥ)がカイロで結婚式を挙げ、サーレハ政権期に権勢を誇った政治勢力が集結した。ハーシド部族連合長の家系であるアフマル家からはフサイン・アフマル(Ḥusayn ‘Abd Allāh al-Aḥmar)が出席したほか、サーレハ一族からは国民抵抗軍最高指導者ターリク・サーレハ(Ṭāriq Muḥammad Ṣāliḥ)やアリーの長子(かつサフルの長兄)にあたるアフマド・サーレハが姿を見せた。ターリクとアフマドが言葉を交わす場面は、映像としては出回っていない。しかし、ターリクはカイロ滞在中に米国の首席公使ジョナサン・ペシャ(Jonathan Peccia)と会談しており、ペシャは結婚式出席者らと接触を図った可能性がある36。

国民抵抗軍の公式報道サイト『12月2日通信社』は9月15日以降、ターリクの敬称に「大将」を用いるようになった37。サーレハの従来の軍階級は准将であり、他の大統領指導評議会メンバーの多くが少将、かつ国防大臣や参謀総長も中将であるため、サーレハは本稿執筆時点で国際承認政府側の最上位階級保持者となった38。しかし、大将を置かないことが慣例となっているイエメン軍において、国防大臣と参謀総長に与えられる中将、左記2職を除く現役軍人の事実上の最高位階級である少将を一足飛びにした人事が行われるとは考えにくい。実際に国営サバ通信はサーレハの「昇進」について報道していないうえ、国際承認政府側イエメン軍の公式紙『9月26日新聞』はサーレハを「大統領指導評議会メンバー」と表現することで軍階級に関する記述を回避しているため、この「昇進」は大統領指導評議会内で認められていない可能性が高い。この動きは、サーレハがフーシー派に対する軍事的抵抗を続ける筆頭格であるというイメージを強化することを狙ったものとみられる。また経緯はどうであれ、他の大統領指導評議会メンバーから少なくとも公には非難されていないことは、「ポスト・アリーミー」期が到来した際の次期指導者選定に影響を与えると考えられる。

「イエメン情勢クォータリー」の趣旨とバックナンバー

アラビア半島南端に位置するイエメンでは、2015年3月からサウディアラビア主導の有志連合軍や有志連合軍が支援する国際承認政府と、武装組織「フーシー派」の武力紛争が続いてきた。イエメンは紅海・アデン湾の要衝バーブ・マンデブ海峡と接しており、海洋安全保障上の重要性を有している。しかしながら、イエメン内戦は「忘れられた内戦」と形容され、とりわけ日本語での情勢分析は不足している。そのため本「イエメン情勢クォータリー」シリーズを通して、イエメン情勢に関する定期的な情報発信を試みる。

◆ バックナンバー

- 𠮷田智聡「8年目を迎えるイエメン内戦-リヤド合意と連合抵抗軍台頭の内戦への影響-」『NIDSコメンタリー』第209号、防衛研究所(2022年3月15日).

- ———「イエメン情勢クォータリー(2023 年 1 月~3 月)-イラン・サウディアラビア国交正常化合意の焦点としてのイエメン内戦?-」『NIDSコメンタリー』第258号、防衛研究所(2023年4月20日).

- ———「イエメン情勢クォータリー(2023 年 4 月~6 月)-南部分離主義勢力の憤懣と「南部国民憲章」の採択-」『NIDSコメンタリー』第266号、防衛研究所(2023年7月18日).

- ———「イエメン情勢クォータリー(2023年7月~9月)-和平交渉の再開とマアリブ県で高まる軍事的緊張を読み解く-」『NIDSコメンタリー』第281号、防衛研究所(2023年10月19日).

- ———、清岡克吉「イエメン情勢クォータリー(2023年10月~12月)-国際社会に拡大するフーシー派の脅威と海洋軍事活動の活発化-」『NIDSコメンタリー』第295号、防衛研究所(2024年1月26日).

- ———「イエメン情勢クォータリー(2024年1月~3月-10年目を迎えたイエメン内戦とフーシー派の支持拡大-」『NIDSコメンタリー』第308号、防衛研究所(2024年4月12日).

- ———「イエメン情勢クォータリー(2024年4月~6月)-フーシー派による軍事的エスカレーションの継続と国内統制の強化-」『NIDSコメンタリー』第341号、防衛研究所(2024年7月23日).

- ———「イエメン情勢クォータリー(2024年7月~9月)-「9月21日革命」10周年を迎えたフーシー派の新地平-」『NIDSコメンタリー』第356号、防衛研究所(2024年10月18日).

- ———「イエメン情勢クォータリー(2024 年10 月~12 月)-フーシー派の対外攻撃再拡大と中東情勢の変化による同派への影響-」『NIDSコメンタリー』第361号、防衛研究所(2025年1月24日).

- ———「イエメン情勢クォータリー(2025年1月~3月)-第2次トランプ政権の発足で変貌するイエメン情勢の景観-」『NIDSコメンタリー』第373号、防衛研究所(2025年4月28日).

- ———「イエメン情勢クォータリー(2025年4月~6月)-米国・フーシー派間の停戦とイラン・イスラエル間の停戦は何を変えるか-」『NIDSコメンタリー』第390号、防衛研究所(2025年7月25日).

Profile

- 𠮷田 智聡

- 理論研究部社会・経済研究室 研究員

- 専門分野:

中東地域研究(湾岸諸国およびイエメンの国際関係・安全保障)、現代イエメン政治