NIDSコメンタリー 第397号 2025年9月12日 中国の戦勝80周年パレードが示す国際秩序の現在地-深化する陣営対立と多元化する世界

- 地域研究部中国研究室主任研究官

- 山口 信治

はじめに

2025年9月3日、中国は対日戦勝80周年パレード(閲兵式)を実施した。中国が大規模な軍事パレードを公開し始めたのは、建国35周年の1984年からであり、その後も建国50周年、70周年といった記念すべき年に実施されてきた。これらのパレードは、国内の結束を固めるだけでなく、自国の軍事力を国内外に誇示する機会であった。しかし、2015年の対日戦勝70周年パレードは、外交的色彩も強いパレードであり初めて外国の国家元首や政府首脳を招待した大規模な軍事式典であり、ロシアのプーチン大統領や韓国の朴槿恵大統領を含む多数のゲストが出席した。

その意味で、今回のパレードは、兵器システムを見せる場というだけでなく、外交の場としても重要であった。今回のパレードには26か国の首脳が参加した。それではどういった国家がパレードに参列したのだろうか。その傾向を分析することで、現在の中国外交の方向性の一端を知ることができるだけでなく、国際関係の動向を垣間見ることができるだろう。

パレードへの出席国

今回の出席者の多くは、天津で開催されるSCOサミットからの参加者がそのままパレードにも出席した(表1)。その意味で、そもそも今回のパレードは外交的にSCOサミットと併せて考えるイベントということになる。またSCOのメンバーや対話パートナーではないにもかかわらずSCOサミットにゲスト参加してそのままパレードに出席した国や、SCOサミットには出ずにパレードに参加した国もある。

表1:戦勝パレードとSCOサミットの参加国比較

| 国名 | |

|---|---|

| 両方とも出席 | ロシア パキスタン ベラルーシ ベトナム ラオス カンボジア、ミャンマー カザフスタン ウズベキスタン タジキスタン キルギス モンゴル イラン マレーシア ネパール モルディブ トルクメニスタン アゼルバイジャン アルメニア |

| パレードのみ出席 | 北朝鮮 キューバ コンゴ共和国 ジンバブエ セルビア スロバキア インドネシア |

| SCOのみ出席 | インド トルコ エジプト |

太字は加盟国、斜字は対話パートナー、下線はゲスト国

筆者作成

また興味深いのは、2015年の対日戦勝利70周年パレードとの比較である(表2)。大まかに言えば、2015年、2025年の両方に首脳が出席した国は中国にとって友好関係が続く信頼できる国ということになるし、2015年に参加したものの、2025年には参加しなかった国は、関係が悪化したり、中国に近すぎることを嫌った可能性が高い。そして2015年には不参加で2025年に参加した国は、最近接近している国とみなすことができるだろう。なおこうした軍事パレードは、2019年の建国70周年の際にも行われたが、外国ゲストは招待されなかった。

表2:2015年パレードと2025年パレードの参加国比較

| 国名 | |

|---|---|

| 2回とも出席 | ロシア パキスタン ベラルーシ ベトナム ラオス カンボジアミャンマー カザフスタン ウズベキスタン、タジキスタン、キルギス モンゴル セルビア |

| 2015年のみ出席 | 韓国 ボスニア・ヘルツェゴビナ チェコ 南アフリカ エチオピア エジプト スーダン コンゴ民主共和国 ベネズエラ ヴァヌアツ 東ティモール |

| 2025年のみ出席 | 北朝鮮 イラン キューバ インドネシア マレーシア ネパール モルディブ トルクメニスタン アゼルバイジャン アルメニア コンゴ共和国 ジンバブエ スロバキア |

筆者作成

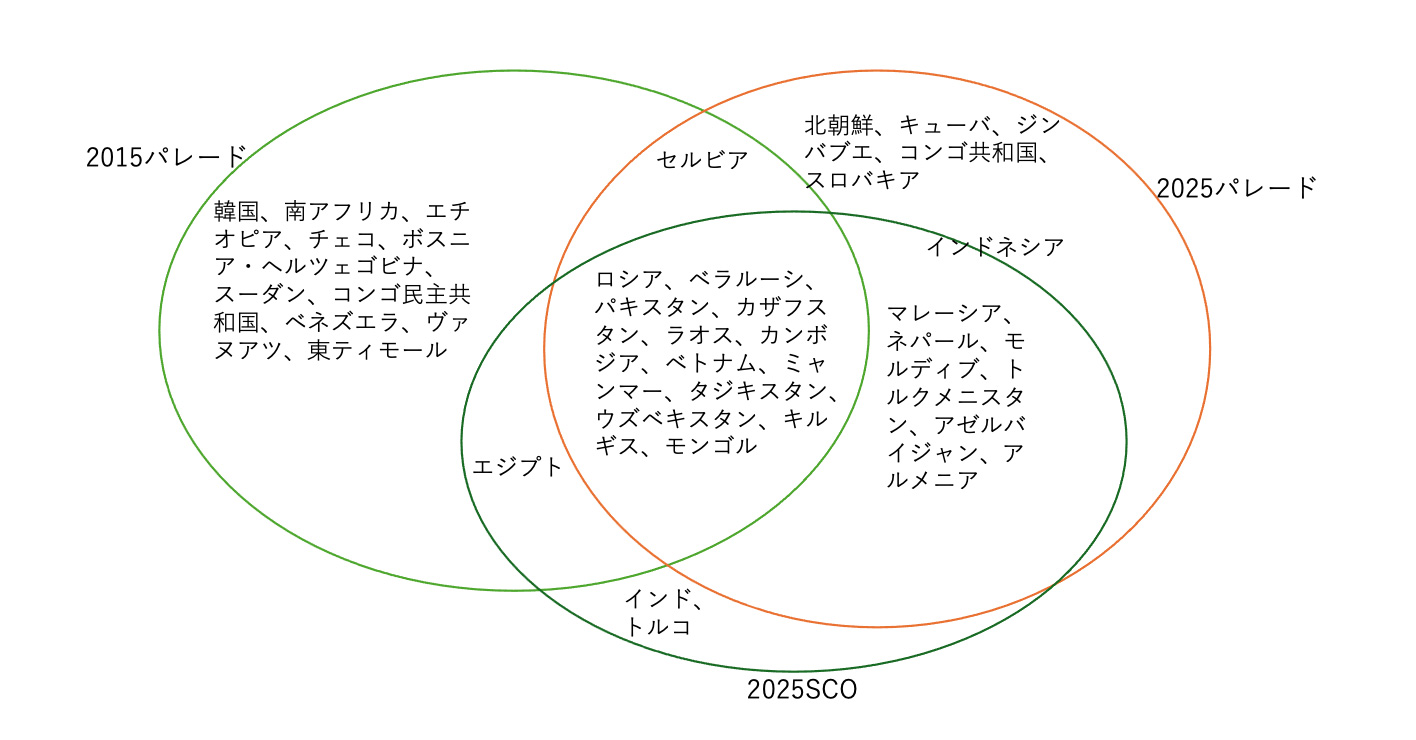

これらをまとめると、下の図のようになる。

図: 2025年・2015年軍事パレードおよび2025年のSCOサミットの参加国

筆者作成。インドネシアはSCOサミットとパレードの両方に出席予定だったが、結果としてパレードのみの参加となった。

パレード参加国/不参加国の特徴

(1)コアグループ

2015年と2025年のパレードに2回とも首脳が参加し、かつSCOサミットにも出席している国々は、中国にとって長期的に安定した関係を持つ国とみることができる。

ロシア、パキスタン、ベラルーシは、中国にとって親密度の高い国家といえるだろう。これらは中国のパートナーシップ外交の中でも高いランク付けとなっている。ロシアは言うまでもなく中国にとって最も重要な戦略的提携相手といえる1。パキスタンは伝統的に中国と最も親密な国である。ベラルーシは、中ロ関係の深化にともなって関係を格上げしてきた。

ベトナム、ラオス、カンボジア、ミャンマーという大陸東南アジア四か国は、中国と深い関係を持つグループである。ベトナムは、南シナ海において係争を抱えているものの、共産党同士の伝統的関係があるうえに、近年ベトナムの外交姿勢が次第に中国よりになっていることも、今回のパレード参加に影響しているかもしれない。ラオスとカンボジアは、東南アジアでも中国の影響力が強い国として知られている。

ミャンマーは、2015年はテイン・セイン政権下で民主化を始めるプロセスにあったのに対して、2025年には内戦が激化していた。2023年以来の反政府勢力の攻勢によって、軍政権は苦境に立たされていたものの、混乱の拡大を嫌った中国は次第に軍政権への支持を強めていた2。今回のミンアウンフライン国軍総司令官のパレードへの参加は、こうした関係の深化を物語るものだったといえる。

中央アジアのカザフスタン、ウズベキスタン、タジキスタン、キルギスは、SCOのメンバーでもあり、また中国+中央アジア5か国などを通じて中国との関係を深めている。モンゴルやセルビアも両パレードに参加しており、セルビアは欧州の国でありながら、中国と強固な関係を維持している。

(2)前回参加していないが今回首脳が参加したグループ

前回参加していなかったが、今回首脳が参加した国々は、10年前とは異なる地政学的な現実を示す。

今回の最大の注目点となったのが、北朝鮮の金正恩労働党総書記の出席である。最近の中国と北朝鮮の関係は評価の難しい微妙なものであった。北朝鮮は経済的に中国に大きく依存しており、北朝鮮にとってなくてはならない後ろ盾であることは間違いないが、他方で中国の政治的影響力の大きさへの警戒は北朝鮮に常にあった。そしてロシア・ウクライナ戦争以降、北朝鮮がロシアと準同盟関係になったことは、中国の影響力をそぐものでもあり、必ずしも中国は心から歓迎していたとは思われない。

しかし、今回の参加は、2019年以来会っていなかった習近平国家主席との関係改善を図るための良い機会となった。北朝鮮はSCOとかかわりがなく、サミットには出席していないにも関わらず、パレードに参加したことは中朝関係の改善を示すものとなる。中国は、金正恩総書記をプーチン大統領に次ぐナンバーツー来賓として厚遇し、習近平、プーチン、金正恩の三指導者が並ぶ構図が数多くあらわれた。

イランのペゼシュキアン大統領が参加したことも特筆すべきである。イランは中国にとって中東の重要なパートナー国であるとはいえ、その関係は必ずしも親密な同志国とは言えない。今年起きたイスラエル・イラン戦争において、中国は言葉の上ではイランを支持していたとはいえ、実際にはほとんど傍観を決め込んでいた3。イランにとっては、今回のSCOや軍事パレードの場を利用して、中国やロシアとの関係を深めることが重要となっていた。

東南アジアではインドネシアとマレーシアの参加が目新しい。その参加は、米国と中国の間の大国間競争において、いずれかの陣営に与することなく国益を追求する「バランス外交」の戦略を反映している。インドネシアのプラボウォ・スビアント大統領は、国内の混乱状況のためにSCOサミットへの出席をキャンセルしたが、中国の強い要請を受けて、急遽パレードには参加した4。アンワル・イブラヒム首相も、中国を経済的機会をもたらすパートナーと見なしており、南シナ海問題では中国との対立を抱えつつも、関係全体に影響をすることを避ける穏健な政策を採用している5。

南アジアのネパールとモルディブが出席したことも注目である。両国はSCOの対話パートナーであり、どちらもインドの影響力を相対化するべく対中関係を重視している。ネパールでは2024年7月に親中派と目されるオリ首相が就任後、初めての外国訪問としてインドではなく中国を訪問した。モルディブのムイズ政権は、インドの覇権主義を批判する「インディア・アウト・キャンペーン」で選挙に勝利し、2024年1月に中国を訪問して全面的戦略協力パートナーシップを締結した。

(3)SCOサミットのみ参加し、パレードには参加しなかった国

インドは、SCOメンバーであり、サミットには出席したものの、パレードには参加しなかった 。同様にSCO対話パートナー国のトルコとエジプトもSCOサミットには出席したが、パレードには参加しなかった 。

インドは、SCOメンバーであり、サミットにはモディ首相が出席したものの、パレードには参加しなかった。インドは、西側主導のQUAD(日米豪印戦略対話)に参加する一方、ロシアとの関係を維持し、さらに中国との関係改善を図るという複雑な自主外交を追求している。SCOサミットよりもより象徴性が強いパレードへの参加は避けたということであろう。

トルコは、NATO加盟国でありながら、ロシアや中国とも関係を深める独自の外交を展開している。トルコが、ロシアや北朝鮮の首脳が同席する軍事パレードに参加することは、西側同盟国からの強い反発を招きかねない。さらにトルコは民族的に近いウイグル族への中国の抑圧をめぐって中国とトルコの関係は対立を抱えている。SCOサミットはテロ対策や経済協力の場としてエルドアン大統領が参加する一方、象徴的な軍事パレードへの参加は避け、陣営に深く与しない姿勢を明確にしたといえる。

エジプトの場合、2015年のパレードにシーシ大統領が参加していたことから、その態度の変化が注目される。米国から巨額の軍事援助を受けるエジプトが、中国の軍事力誇示イベントに首脳級で参加することは、米国との関係に亀裂を生じさせるリスクがある。今回エジプトは副首相級を派遣するにとどめた。中国との友好関係を維持しつつ、過度にコミットしないというバランスの表れであると思いわれる。

(4)2015年には首脳が参加したが、今回参加していないグループ

他方で、前回参加したものの、今回参加しなかった国もある。

まず韓国である。前回、朴槿恵大統領は、米日などの懸念にもかかわらず、パレードに出席した。当時の朴槿恵政権は保守政権であったが対中関係を重視しており、この参加は中国の増大する影響力を物語るものととらえられた。今回、革新政権で対中関係の改善をうたってきたものの、李在明大統領はパレードに出席しなかった。これは近年の中韓関係の悪化と韓国国内の中国観の変化を反映していると思われる。ただし禹元植国会議長が参加することで、一応バランスを取った形となっている。

チェコは、2015年には親中路線をとるゼマン大統領が参加したが、今回は参加がなかった。これは親中路線が後退し、価値観を共有するパートナーシップの重視と台湾への接近へと大きく舵を切ったことが大きな要因であろう。今回はセルビアとスロバキアを除いて欧州諸国からの参加がなく、この10年で中国の対欧州外交が大きく後退したことを物語っている。

アフリカ主要国が参加しなかったことも特徴的であった。前回参加した南アフリカ、エチオピア、エジプト、スーダン、コンゴ民主共和国の首脳が参加しなかった。これらは中国にとっても重要なアフリカ主要国であり、また中国との外交関係が悪化したわけではない。断定的な説明ができるような情報はないものの、今回のパレードがSCO中心であったことと無関係ではないように思われる。

その意味では、前回参加したベネズエラが不参加なのも印象的であった。2023年のマドゥロ大統領の訪中の際には、全天候型戦略的パートナーシップへの格上げが行われた。これも断定する材料はないものの、SCO中心という今回のパレードの特性とかかわると思われる。

国際政治の陣営化と多元化

今回の軍事パレードへの各国の出席状況から、どのような国際政治の傾向を見ることができるだろうか。

第一に、今回のゲストリストは、大国間対立の深化を鮮明に反映したものとなった。中国が広範な国際的友好をアピールした2015年とは対照的に、2025年のパレードは、西側主導の既存の秩序に対抗する準同盟国や同志国が中心となった。ロシアのプーチン大統領、北朝鮮の金正恩総書記が並びたち、そのまわりを中央アジアなどの友好国が固める構図は、西側に対抗する枢軸を思わせるものがあった。習近平はそのように受け取られることは百も承知だったのであり、これは意図的なメッセージともいえる。

第二に、中国がSCOを中心に自国の影響力を拡大させている姿が浮き彫りになった。中央アジア諸国や大陸東南アジアの国々が両パレードに一貫して、あるいは新たに参加していることは、中国が「一帯一路」構想やSCOを通じて、ユーラシア大陸における自国の影響力を着実に拡大していることを示唆している。またASEAN主要国からの参加は、大国間のバランスをとる東南アジア諸国に対し、中国が経済的・政治的磁力を増大させていることを示している。

第三に、西側主要国の首脳が軒並み欠席している事実は、民主主義と権威主義の間の地政学的・価値観の溝が、過去10年間で埋まるどころか、さらに深まったことを示している。2015年には韓国の朴槿恵大統領やチェコのゼマン大統領のように、西側諸国の中にも中国に歩み寄る指導者が存在したが、2025年にはこの傾向はほぼ見られず、米国や日本が参加自粛を呼びかけるなど、対立構造がより明確になっている。

第四に、必ずしも二元的な米中冷戦という枠組みに収まらない行動が観察され、このことは国際関係がより多元化していることを示している。インドやトルコ、エジプトはSCOサミットに参加したものの、パレードには参加せず、中国と一線を画す姿勢を見せた。そのほかにベネズエラやアフリカ主要国など、参加していても不思議ではなかった国々が参加しなかったことは、これらの国が必ずしも中国一辺倒ではないことを示す。それぞれが自律性の確保を目指して動いており、国際関係が多元化していることを示しているといえるだろう。

したがって、コアの部分では米中の陣営対立がより一層進み、グループ化あるいは陣営化の傾向が強くなる一方で、その周辺部で自律的外交を展開する国もあらわれるという、国際関係の多元化の傾向も同時にみられる。これが、今回のパレードをめぐる外交にあらわれた現代の国際関係といえるだろう。

Profile

- 山口 信治

- 地域研究部中国研究室主任研究官

- 専門分野:

中国の安全保障・政治、現代中国史