NIDSコメンタリー 第392号 2025年8月5日 石に立つ矢:日本陸軍の本土決戦準備——なぜ沿岸撃滅から水際撃滅に回帰したのか?

- 戦史研究センター国際紛争史研究室

- 新福 祐一

はじめに

映画「日本の一番長い日」にあるように、今から80年前、日本陸軍は天皇の聖断が下るまで、講和に反対し徹底抗戦を主張していた。陸軍の中枢である大本営陸軍部は、太平洋正面において小島嶼やジャングルが戦場ゆえ、地上戦力を集中して作戦ができずに敗北したが、本土であれば戦力を集中して決戦が可能であると考えていた。この作戦は決号作戦と呼ばれた。

敵部隊の上陸を阻止する方法は、海面と陸地の交わる汀線付近の水際に直接配備し、上陸部隊の根拠地となる海岸堡(かいがんほ)設定を拒否する水際撃滅と、汀線から離れた沿岸部に配備して海岸堡設定を一時許容するものの、後に戦力を集中してこれを撃破する沿岸撃滅がある1。サイパン島の防衛の際は水際撃滅であったが早期に戦力を損耗したため、その後沿岸撃滅に変更した。この方法は硫黄島や沖縄の防衛において有効性が示されたが、本土決戦では最終的に水際撃滅に回帰した。日本は本土決戦を実施することなく敗戦を迎えたため、水際撃滅に転換して作戦が成功したかはわからない。しかし、いままでのアメリカ軍の上陸要領を踏まえると、上陸初日に日本側が大きな損害を受ける可能性は高かった2。

本稿は、この決号作戦で大本営陸軍部が水際撃滅に変更した理由を考察したい。特に1945年2月から、8月15日の終戦までの期間を中心に、大本営陸軍部の本土決戦構想の変遷をたどりつつ、軍事、特に戦術的観点から再考する。

日本の本土決戦準備の推移

(1)1944年以降の中部太平洋正面の戦局推移と本土決戦準備

1944年6月、水際撃滅で準備したサイパン島の守備隊は、アメリカ軍による上陸前の砲爆撃で損害を喫しているにもかかわらず、さらに反撃を行ったため、上陸1週間ほどで戦力のほとんどを喪失した。このため大本営陸軍部は、守備隊に水際から一定距離離隔した、地形堅固な場所で防備することを許可した3。

その後、日本はフィリピンで、島嶼部において航空機を主体とした決戦を企図したものの、海空戦力の劣勢によりかなわず、島嶼を防備していた陸軍は孤立した。しかし沿岸撃滅の方法を採用したペリリュー島や硫黄島の戦いに見られるように、米軍は上陸作戦で避けられない損害を被った。このように、沿岸撃滅の方法は、日本陸軍の現実に即した有効な方法であったといえる。

フィリピンでの作戦が持久に転移した1945年1月より、大本営陸軍部は海軍部と協同して最後の決戦について本格的に準備し始めた。本土決戦準備は陸軍主導で計画され、1945年4月に決号作戦準備要綱として発令された。

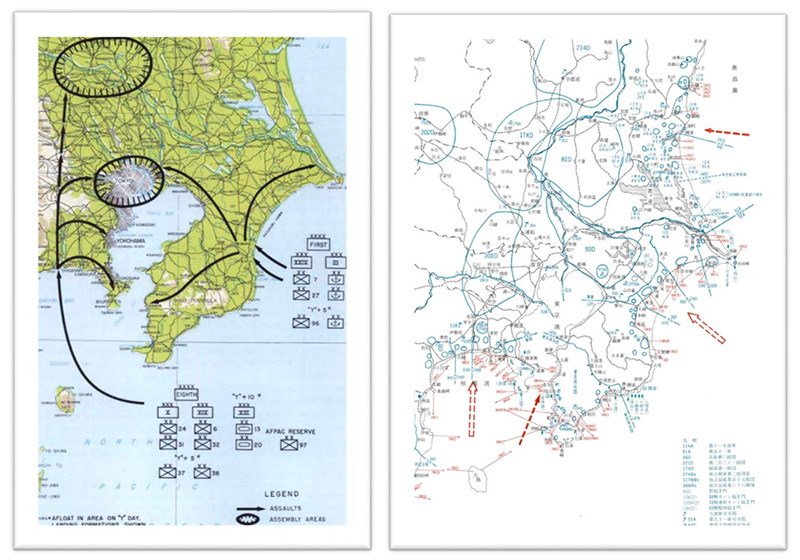

アメリカ軍が上陸すると予想された地域は東北から南九州まで6箇所あり、決1号から6号までに区分されていた。大本営陸軍部は左記のうち関東(決3号)および南九州(決6号)が生起する可能性について高いと判断していた。アメリカ軍が南九州を占拠し、つぎに関東へ上陸すると考えたためである。実際、アメリカ軍の日本上陸作戦(ダウンフォール作戦)も、これと同様であり、さらに関東方面は上陸地点もほぼ一致していた4。

本土決戦において重要な地域は関東であった。関東正面の上陸予想地域は、神奈川県の相模湾、千葉県の九十九里、そして茨城県の鹿島灘が予想された。相模湾と九十九里の各上陸正面は、約60-70㎞であり、欧州のノルマンディ上陸正面とほぼ同等である。海岸から内陸に至る地形はそれぞれ異なる。相模湾は汀線から1‐2km以内に上陸の障害となる山地や崖があるが、九十九里正面は汀線から7-10kmは平地かつ泥炭地であり、阻止のための陣地構築に不利であった。しかしながら、日本本土の防衛準備は、1944年8月から逐次開始されていたものの、1945年4月になっても応急的なものにとどまっていた。コンクリートや鉄筋など十分な資材がないため水際部や対空挺障害は貧弱であり、陣地構築物や海岸砲も永久築城のものは少なかった5。

(出典)

左図:CMH Pub 13-3, Reports of General MacArthur: The Campaigns of MacArthur in the Pacific Volume I (Washington D.C.; Center of Military History, United States Army, reprinted in 1994), p. 428.

右図:防衛庁防衛研究所戦史室編『戦史叢書 本土決戦準備<1>関東の防衛』(朝雲新聞社、1971)、付図第2を筆者調製。

(2)決号作戦の推移:沿岸撃滅での準備から水際撃滅へ

大本営陸軍部作戦部長であった宮崎周一中将は、2月の段階における本土決戦の構想について「2週間以内に20個師団を集結」させ「兵団の運用は拘束兵団と打撃兵団に区分」すると隷下部隊に説明している6。その要領は、日本陸軍が発出した資料である「対上陸作戦に関する統帥の参考書」や「橋頭陣地の攻撃」にあるように、陣地を「海岸より適宜後退せる要地」に設定し「橋頭堡設定に打撃を与え……〔攻勢部隊の〕攻勢発揮を有利ならしむ」よう上陸後の敵を阻止し、攻勢部隊は1週間~10日程度で戦力を集中したうえで、海岸堡(4個師団基幹かつ半径10~15㎞)を撃破するものであった7。このため緊急の動員を3回行って不足する師団を編成した。

なお、関東を担当する第12方面軍(4コ軍、20個師団)の4月末の作戦構想は、九十九里または相模湾に上陸した敵を、8個師団基幹の機動打撃部隊で撃破するものであった。これにかかる日数は攻勢正面への兵力の集中に1週間、攻撃開始までさらに2‐3日かかると見積もられた8。大本営陸軍部もこの内容に同意していた。

しかしながら、宮崎は九州・四国方面における沿岸阻止部隊の準備状況を見て、築城、訓練、補給等不十分で、主陣地が「洞窟に適するところに執着」している点を問題視した9。加えて、宮崎は5月に水際撃滅の方法を再評価している。日誌では「艦砲射撃を恐るる余り水際に於て敵を撃滅すべき好機を自ら放棄するは禁物」であり「防御と同時に攻撃の準備の位置なれば好都合」と記している10。このように、決号作戦における沿岸阻止部隊は主陣地を海岸より離隔することなく、海岸堡に近い位置で阻止し、攻勢に転移するように考え直し始めた。

6月になると大本営陸軍部は「国土決戦戦法早わかり」を配布し、本土決戦で沿岸阻止部隊が水際において抵抗を継続させるため「陣地は敵の必ず来攻する地点を選んで造れ」「平地の築城を重視せよ」のように、水際にも陣地を設定するよう図を加えて示した11。しかし、これは水際での抵抗を促したもので海岸堡設定自体を拒否するものではなかった。これは作戦方法を沿岸撃滅から水際撃滅に変更しようとする過渡期といえよう。

海岸堡の対処要領が変わったのは6月20日である。参謀次長名で発出された「本土決戦根本義の徹底に関する件」(以下、「根本義」)において「水際に於ける敵の必然的弱点を飽くまで追求」するため「沿岸兵団作戦指導の主眼は敵が橋頭陣地占領の以前に已むを得ざるも其の過程において之を破砕するに在り」(下線部筆者)とされた。これにより対上陸作戦は、海岸堡設定を拒否する作戦に転換した。「根本義」発出後、総軍以下の作戦も変更された。東北、関東および中部方面の対上陸作戦を担当する第1総軍は、作戦構想を7月17日変更し、敵の上陸において「神機の存するは実に水際付近にあり」「沿岸兵力を以て上陸する敵を水際付近に破砕すべき堅固なる正面を構成」「敵上陸初動の戦機に投じこれと刺し違う」こととし「橋頭陣地の力攻〔力任せの攻撃〕に逢着するがごときこと無からしむる」ように命じた12。

この結果、沿岸阻止部隊は、主陣地を海岸より適宜離隔した地形堅固な地形から海浜にシフトしたが、その過程で終戦を迎えた。この変更は現地部隊にとって予想しなかったものであり、ある部隊の連隊長は「腰を抜かさんばかりにおどろいた」という13。また、南九州方面を担当した第2総軍司令部はこの転換について「正常なる議論として受け取ること能わざりき」と評した14。

沿岸撃滅から水際撃滅に回帰した要因

このように、日本の対上陸作戦は沿岸撃滅から徐々に水際撃滅に指向し、「根本義」発出により完全に回帰した。対上陸作戦の方法を変更した理由について、通説では軍事的合理性よりも、国軍の名誉や一億玉砕に見られるような陸軍の精神主義によるものという理解が多かった15。例えば本土決戦準備に関与していた陸軍部参謀の原四郎中佐は「連戦連敗の汚名をそそぎ、陸軍の名誉を飾りたい」気持ちを吐露すると共に、戦闘は「全軍特攻全軍玉砕」であることを強調している16。また宮崎は「航空全機特攻、水中・水上すべて特攻……地上戦闘だけが特攻を避けられよういわれはない」「頼むは“石に立つ矢”の念力のみ。恐るべきは自己の内心にきざす疑惑」と述べている17。「石に立つ矢」とは信念を通せば不可能も可能に出来るという中国の故事であり、信念を過度に強調して合理性を逸脱しているように思える。

しかし注意しなければならないのは、大本営陸軍部のナンバー2である参謀次長の河辺虎四郎中将は「我々には何とか一つの痛撃を〔アメリカ軍に〕与え得る目途があった」「我斃れるであろうが敵もまた、立つことを得ない致命傷を受ける」ことを考えていたことである18。つまり、日本陸軍は水際撃滅により本土決戦において最大限の物理的損害をアメリカ軍に与えることができると考えていることから、変更の理由は単に陸軍の名誉を守るための自殺的行為と解釈するのは疑問が生じる。

本稿は決号作戦について軍事的観点、特に戦闘力発揮の観点および対上陸作戦の特性と戦訓理解から分析する。

(1)戦闘力発揮の観点

ア 有形要素

戦闘力は、例えば兵員数、戦車や火砲の装備数など、計数的に把握が可能な有形要素と、訓練度、士気など計数的に把握が難しい無形要素に区分される。まず有形要素についてであるが、日本の本土決戦準備を行う部隊の編成、特に火力や機械化は不十分であった。攻勢を行う第36軍 (2コ戦車師団、6個歩兵師団)は、徒歩兵が約70%で戦車の多くが口径47㎜の軽戦車級であった。このため、アメリカ軍との戦闘は、歩兵による戦車への肉薄攻撃、つまり実質的な体当たりが主体となった19。さらに編成途上である師団の小銃、機関銃の充足率は40%前後で、第12方面軍全体としても70%程度であった20。つまり、部隊の機動及び戦車による機動打撃の威力は限られていた。従って、作戦を行う師団の人員を動員できたとしても、部隊の戦闘力は貧弱であった。

決定的であるのは、航空戦力の不足であった。硫黄島および沖縄戦を経て、日本陸海軍の航空部隊は戦力を消失した。残った航空部隊でできるのは、日本近海における特攻だけであった。このため、陸軍の攻勢に連携した航空支援や防空は期待できず、地上部隊単独で攻勢をせざるを得なかった。この影響を受けるのは、部隊の機動である。攻勢に任ずる部隊や上陸のなかった正面から部隊を転用して、戦力を集中することは攻勢を成功させるための条件であった。しかし制空権および制海権がアメリカ軍の手中にある状態では鉄道輸送は困難であり、航空攻撃が不活発な夜間機動にならざるを得ない。そして機動中に航空攻撃を受けた場合はさらなる遅延が予想された。このように、日本陸軍はアメリカ軍と比して制空権がなく、火力、機動力が劣った状態であったため、沿岸撃滅による海岸堡撃破の成功率は高くなかったと推察される。

イ 無形要素

次に無形要素についてであるが、沿岸で阻止する部隊と攻勢部隊が友軍相撃を行わずに、連携して攻撃を行うためには、「精到なる訓練による必勝の信念」が必須であった21。しかし本土決戦準備で九州の防備を担当する部隊は「自活に専らにして訓練築城不十分」であり、また兵員の士気や規律についても「第一総軍 〔軍紀風紀〕逐次弛緩 離隊逃亡違計の六割に達す……第二総軍 離隊-食料不足、原因、戦局と必勝確信の低下」とあり、現地兵の能力と意欲は低かった22。本土決戦準備で動員された部隊は、予備役および若年の兵士が主体であるため、部隊が作戦の司令部の企図に応じて、命令に従い敏活に行動することを期待するのは難しかった。宮崎も「素質の低下、装備の貧弱、訓練未到のため到底昔日の精強を望みえない」と認識していた23。

このような条件の下で、大本営陸軍部が最終的に至った結論は、紛戦状態の創出である。河辺は本土決戦の勝ち目について「敵味方が、大(ママ)牙錯綜、戦場に彼我混在」することで日本およびアメリカ双方が友軍相撃に至る「捨身的方策」をもって「痛撃を与えうる目途があった」24。そしてその戦法は「一死必砕の特攻による肉迫攻撃を主体」とした差し違え戦法であった25。

以上を整理すると、大本営陸軍部は当初、沿岸撃滅で準備していたものの、制空権もなく、火力や装備に劣ること、そして士気や訓練度も低い動員部隊が連携して複雑な調整のもとで攻撃を行うのは困難なことが判明した。そこで上陸直後の状況浮動に乗じて攻勢する水際撃滅であれば、戦力が劣っていても、部隊を肉迫攻撃(実質的な特攻)のみに単純化することにより、近距離での紛戦状態を創出することが可能になり、決戦が遂行できると考えたものと推測される。宮崎が回想するように「決戦構想の普及徹底」と「第1線将兵の伝統的攻撃精神の発揚」により、すべての部隊に単一の任務を付与して本土決戦にまい進させることが唯一のとれる方法であった26。

(2)対上陸作戦の認識

続いて、対上陸作戦についての日本陸軍の認識について述べる。この要素は2つの要素からなる。まず対上陸作戦の特性、次に日本陸軍の学び取った対上陸作戦の戦訓とその影響を与えた戦例の影響である。

ア 対上陸作戦の特性

対着上陸作戦の特性は、上陸を待ち受ける側は主動性がなく受動であるということである。上陸側は砲爆撃で破壊して上陸することも、防備を避けて奇襲的に上陸をすることもできる。例えば、フランス正面の連合軍上陸の場合は、パ・ド・カレーについで、ノルマンディの上陸公算が高いとドイツ軍は判断していたが、どこに上陸するかは判定できなかった。このため、ドイツ軍は、いずれに上陸しても海岸堡撃滅ができるようにするため、内陸部に装甲部隊を保持して戦力を集中するか、それとも上陸正面に装甲部隊を分散配置するとともに、海浜に多数の障害を設定して上陸を妨害し、海岸堡設定前に撃破を図ろうとするかで対立が起きた。

日本の場合はどうであったか。結論から言うと日本陸軍は、敵の上陸正面の判定は不可能と考え、自ら決めた上陸予想正面で、主上陸か否かを判定することなく、攻勢を発動するようにした。このため、第36軍は水際近くにあらかじめ集結し、上陸と同時に機動する計画に改められた。アメリカ軍の上陸直後から、攻勢部隊と沿岸阻止部隊がほぼ同時に攻勢しようとする日本陸軍の作戦は、戦争終結への寄与よりも、陸軍の局所的な戦闘に関心が集中し、短絡的かつ思慮に欠けるものに見える。

日本陸軍がこのような作戦方法をとった心理的背景には、今までの島嶼部の対上陸作戦で、受動に陥ることを繰り返していたという反省があった。宮崎の日誌を見ると、いままで「作戦上に於ては着眼式にて『おっとり刀』」であることを反省し、決戦を遂行するため「受動と後手、之が脱却……、断行」と書いている27。あわせて宮崎は2月25日に「後手に陥る原因とこれより脱却するの道」と題する手記に「後手より脱却するの要は智に非ず肚にあり」「恐るべきは敵にあらずして敵にこの間隙を与えつつある己の心なり」と言っている28。ここから、「石に立つ矢」が出てくることになる。

すなわち、主動性の欠如が今までの作戦失敗の原因であると認識する一方、待ち受けとなる対上陸作戦で主動性を奪回するのは至難であるため、あらかじめ自らが決めた路線を準備してそれを断行することで、敵に対して我に追随をさせようとすることで主動性を奪回しようと考えたものと推測される。

イ 戦訓の理解

しかしながら、主動性を奪回するのは沿岸撃滅の方法でも可能である。これは2つめの要素である、日本陸軍における対上陸作戦の戦訓の理解に関係する。宮崎の日誌や回想を辿ると、大本営陸軍部が水際撃滅を選択するに至った戦例は沖縄戦における反省の結果と考える。

沖縄戦は、第32軍が戦略持久の方針にもとづいて陣地配備を行い、戦力不足を理由に上陸予想正面のうち飛行場が集中した地域に配備をせず、さらに米軍上陸時に反撃を行わなかった。その結果、陸海部隊の航空攻撃に寄与することはできなかったが、地形を活用して長期にわたる出血持久を行い、アメリカ軍を損耗させた。このような戦いを主宰した日本軍をアメリカ軍は高く評価している。

しかし、宮崎の日誌を見ると「球〔現地軍の略称〕の行動 敵軍上陸開始以来甚しく消極自己生存を第一義とするやの疑在り」と記し、また沖縄においてアメリカ軍の上陸に対応せずに海岸に近い北・中飛行場が無血占領されたことから「陣地を以て飛行場を占領するを要す」「火砲を以てこれを制するは一日にて駄目」と記した29。戦後の回想でも「大局的の地位は持久であっても、任務達成のためには断固たる攻撃をとるべきであり、その時期は上陸直後、態勢未完に乗ずる」べきであったと述べている30。このように、後退配備のため早期に飛行場を占領され、反撃に失敗した沖縄戦は、先述の主動性発揮と相反するものととらえていたことがわかる。宮崎や河辺は沖縄戦や本土決戦準備における阻止部隊の後退配備を、サイパン戦の戦訓が効き過ぎたものとみなしていたのである31。

大本営陸軍部戦争指導班の業務日誌にも、沖縄戦について「一旦上陸を許さばこれを撃攘するは殆ど不可能」とみなし、「兵力温存絶対持久主義」が本土決戦を「蝕みつつある」と警告している32。このような記述は5月中旬以降多くなっており、ちょうど「国土決戦戦法早わかり」が配布された6月初旬の沿岸撃滅から水際撃滅への転換につながる。これらを総合すると、大本営陸軍部は沖縄戦の推移を本土上陸に重ね、対上陸作戦の戦訓として海岸堡を設定されると上陸した部隊を撃破することはほぼ困難であると認識した結果、水際撃滅に移行したものと考える。

おわりに

本土決戦は、国体を護持するための一撃講和に資するという目的だったものの、陸軍は最後の決戦を行うこと自体に執着していった。これに玉砕を前提とした攻撃が当然視されたことで、陸軍の精神主義が水際撃滅に転換を促した要因と理解された。しかし軍事的観点で見ると、当初、大本営陸軍部は沿岸撃滅の方法にて本土決戦はできると考えていたが、陸軍の戦闘力発揮の現状や沖縄戦の状況を観察した結果、沿岸撃滅の方法では本土決戦を遂行できないとみなし、水際撃滅に急遽転換するに至っていた。すなわち、宮崎の戦後回想にあるように、当時の陸軍は水際撃滅しか戦術的にほかの「選択の余地があろう筈はない」ものであったことがわかる33。

上記における思考過程で重要なのは、とるべき戦術的方法が他にない状況における大本営陸軍部の姿勢である。ここには日本陸軍における戦争の見方の特徴が表れている。宮崎の「後手に陥ざらんと欲せば第一に『智を言わずして肚を練れ』」には、主動性を得るために、客観的な分析に基づく合理的判断よりも個人の主観のみで決断及び行動することを推奨していることを示している34。これは日本陸軍の作戦教義が、主観的、独善的になった背景である。言い換えれば、日本陸軍は社会現象である戦争を個人の信条に単純化・矮小化して、合目的的な問題解決に背を向けたといえる。

これに加え大本営陸軍部は、兵力の動員数検討や部隊の基礎配置および転用要領などのマクロ的な検討は行っていたが、現地部隊の戦闘に応じた必要な資源を準備していなかった。ドイツのノルマンディなどにおける対上陸作戦では、水際撃滅を達成できるようコンクリート製拠点や砲台、そして海岸付近の障害物を多数設置するために処置を講じていた。しかし大本営陸軍部は、沿岸阻止を行う部隊にコンクリート、鉄筋や海岸の築城資材や資源を配当することなく、水際に主陣地を推進するよう命令した。このため、沿岸阻止部隊は木材などによる野戦築城で、崩れやすい砂浜に陣地を設定せざるを得なかった。つまり大本営陸軍部は、水際撃滅の必要性を強調する一方、水際撃滅の方法を遂行するための資材不足という問題を現地部隊の自助努力と必勝の信念の問題にすり替えて可能性の担保をしなかった。

現実に合致しない命令により、連隊・大隊以下の現場が代償を支払う状況は、太平洋および東南アジアにおける日本陸軍の戦闘でもよくみられる。片岡徹也氏が批判するように、「自己の内面と外部の客観の混同」をして、大本営陸軍部が隷下部隊に信条を強制することは、「独善であり、情を欠くばかりでなく、無責任である」といえる35。たとえ時間や資源が限られている中でも、必要性に基づく資材等の供給を行い、現地部隊が戦えるようできる限り支援することは、司令部たる大本営陸軍部の責任であり、それを行わずに現地部隊の怠惰や心構えの不十分さを批判するのは筋違いであろう。

最後に、対上陸作戦は、不利な状況で受動性の克服と主動性の奪回をどうすべきか、という難しい問題を持つ。そしてこれに国土防衛の要素が含まれると、軍事以外の要素、すなわち国民の避難、保護および戦闘準備への協力支援のほか、国土が戦場になることによる政治・社会・経済への影響を考慮しなければならない。日本陸軍の本土決戦準備は、終戦の決定過程における添え物としてではなく、軍事および非軍事の要素を踏まえた研究が今後も必要といえよう。

Profile

- 新福 祐一

- 戦史研究センター国際紛争史研究室

- 専門分野:

日本陸軍史、アメリカ陸軍史