NIDSコメンタリー 第390号 2025年7月25日 イエメン情勢クォータリー(2025年4月~6月)——米国・フーシー派間の停戦とイラン・イスラエル間の停戦は何を変えるか

- 理論研究部社会・経済研究室 研究員

- 𠮷田 智聡

エグゼクティブ・サマリー

- フーシー派は、イスラエル本土への攻撃を継続した。イスラエル側の損害は限定的であるものの、同派は今や「抵抗の枢軸」において、イスラエルに抵抗する事実上唯一の残存勢力となっている。内政面では、同派は最高指導者直轄の諜報機関「革命治安局」を創設したと報じられた。

- アリーミー政権派では、首相アフマド・ビン・ムバーラクが辞任し、新たに財務大臣サーリム・ビン・ブライクが首相に任命された。ビン・ブライクは税関等での勤務歴を有する財務系テクノクラートであり、彼の最優先課題は、ビン・ムバーラク期同様に支配地域内の経済状況改善である。

- 南部移行会議は、フーシー派や「アラビア半島のアル=カーイダ(AQAP)」との戦闘継続に加え、アムル・ビン・ハブリーシュ率いるハドラマウト自治勢力の拡大を抑制しようとした。南部移行会議は西部から2,500名規模の武装要員をハドラマウト県へ送るとともに、同県において自組織と連携する「ハドラマウト精鋭隊」を支持する官製デモを組織した。対するハドラマウト自治勢力は、武装組織「ハドラマウト保護隊」第1旅団の創設を発表したが、武装の度合いは低い。

- 3月以降米国は「ラフ・ライダー」作戦の枠組みでフーシー派に対する空爆を行っていたが、5月6日にオマーンの仲介の下で同派との停戦に転じた。同作戦は、フーシー派の軍事アセットに一定程度の損害を与えたものの、同派の脅威を排除するという目的を達成することはできなかった。

(注1)本稿のデータカットオフ日は2025年6月30日であり、以後に情勢が急変する可能性がある。

(注2)フーシー派は自身がイエメン国家を代表するとの立場をとるため、国家と同等の組織名や役職名を用いている。本稿では便宜的にこれらを直訳するが、これは同派を政府とみなすものではない。

フーシー派:2つの停戦後も続く軍事作戦

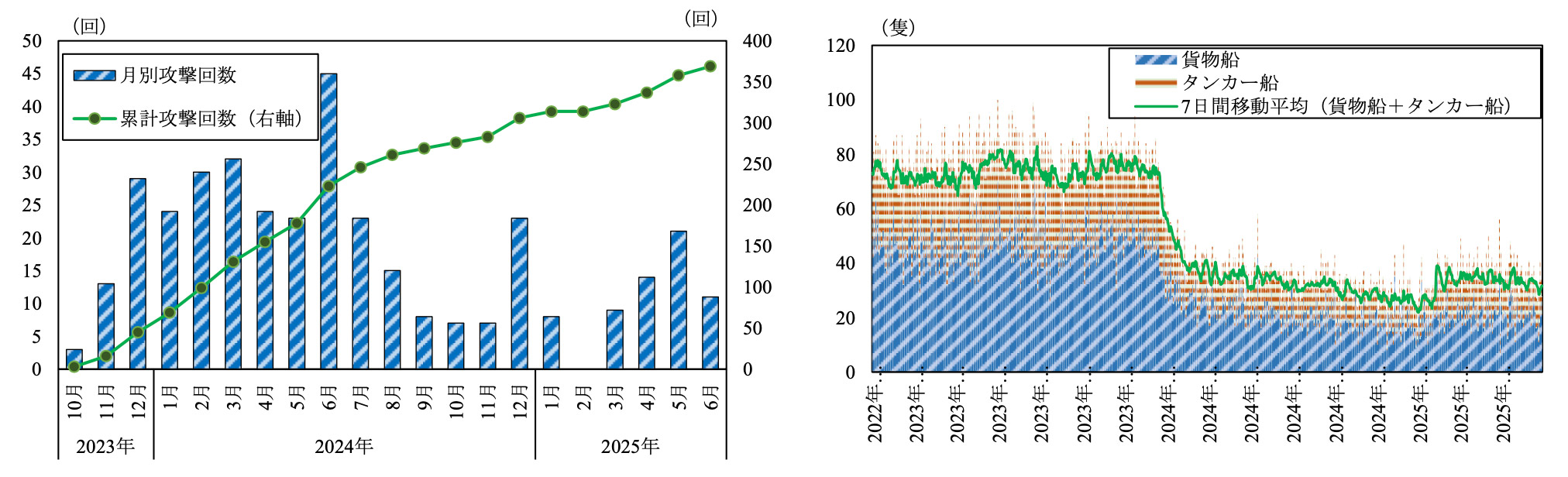

本四半期のフーシー派は、46回の対外攻撃を実施した[図1左参照]。前四半期はガザ停戦発効(1月19日)からドナルド・トランプ(Donald Trump)政権による「ラフ・ライダー」作戦開始(3月15日)まで対外攻撃が停止されていたため、本四半期の攻撃回数は前四半期と比して増加した。

少なくともACLEDのデータ上では、本四半期中フーシー派による商船に対する攻撃は行われなかった。スエズ運河を通航する船舶数は、前四半期のガザ停戦を機に増加したものの、2024年1月の米英空爆開始以前の水準には達しておらず、横ばい状態にある[図1右参照]。4月23日にフーシー派はイスラエル北部で港湾を有するハイファ地域へのミサイル攻撃1を行い、これは同地域に到達した初の攻撃であったとみられる2。5月19日にフーシー派の人道的運営調整センター(HOCC)は、イスラエル北部ハイファ港への全面的な出港・入港禁止を発表した3。さらに、本四半期のデータカットオフ後になるが、7月上旬にフーシー派は商船攻撃を再開し、2隻の船舶が沈没した。これらの点に鑑みると、海運企業にとってスエズ運河航路を再開する合理的な理由はないと考えられる。なお過去6四半期のフーシー派の軍事活動4、および2024年1月11日の米英空爆については別稿で示したため、別途参照されたい5。

【図1左:フーシー派の攻撃回数推移(2023年10月19日~2025年6月30日)】

【図1右:スエズ運河の通航船舶数推移(2022年10月19日~2025年6月30日)】

(注)「未確認事象(uncorroborated events)」を除き、「阻止された攻撃(intercepted attacks)」および「イスラエルへの攻撃(attacks on Israel)」を含めて集計。

(出所)ACLED, IMF Port Watchを基に筆者作成

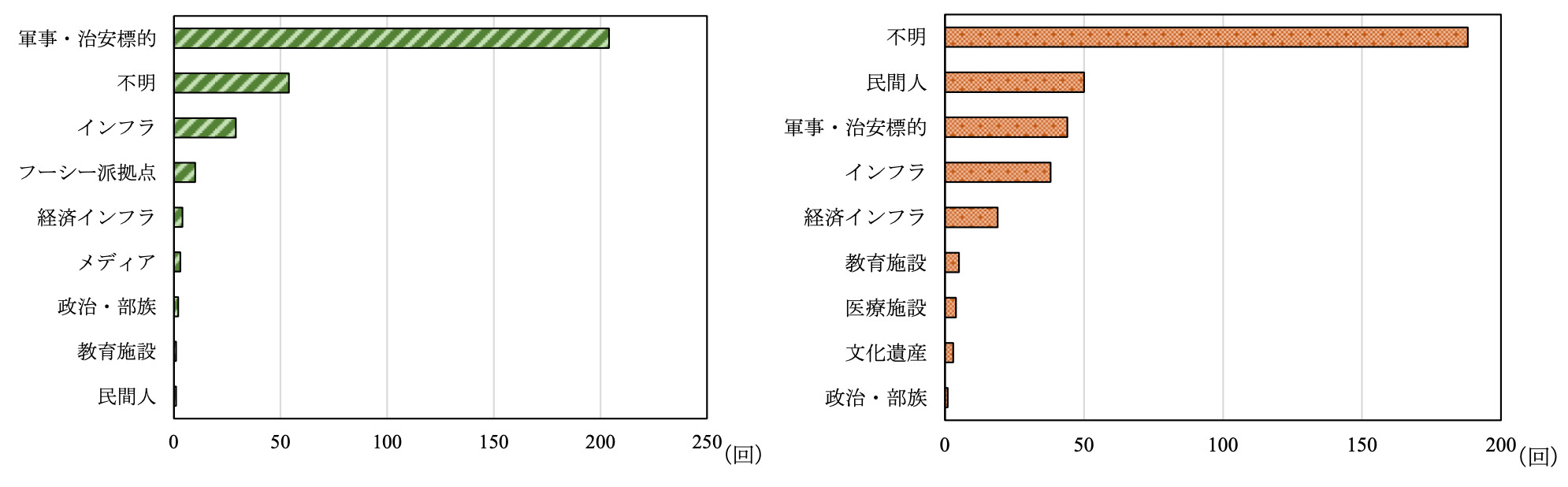

米軍はラフ・ライダー作戦において、(保有する全20機の内)少なくとも6機のB-2ステルス爆撃機をディエゴガルシア島の基地に配備するなどの圧力をかけつつ、ホデイダ港等のデュアルユース化した民間インフラ、ミサイルやUAVの製造・貯蔵施設、政治・軍指導部等の広範な標的に対する空爆を実施した6[図2右参照]。しかしこれらの空爆に対する評価は、「同派のミサイル・ドローンにかかる能力を幾分低下させたものの、損なわれていない」というのが一般的である7。米国空軍士官学校将来紛争研究所のグレゴリー・ジョンセン(Gregory Johnsen)は、米国が抑止と航行の自由回復を目標に掲げたのに対して、陸戦を伴わない空爆を選択した点で、ラフ・ライダー作戦に軍事戦略上のミスマッチがあった点を指摘している8。さらに米軍側は多数の無人機「MQ-9リーパー」を撃墜されただけでなく、4月下旬と5月上旬に2機のFA18戦闘機を失った。2024年12月にも(友軍による誤射とみられるが)FA18戦闘機は紅海上で墜落しており、米軍は計3機の戦闘機を喪失したことになる。政治面では、関係閣僚がソーシャル・メディア『シグナル』を用いて軍事作戦にかかる連絡を行っていた事案(いわゆる「シグナル・ゲート」)を巡り、大統領補佐官(国家安全保障担当)マイク・ウォルツ(Mike Waltz)が事実上の更迭となるなど、イエメン介入に伴う損失や介入への批判が拡大していた。

【図2左:バイデン政権期米英によるフーシー派の空爆対象(2024年1月12日~2025年1月19日)】

【図2右:トランプ政権期米英によるフーシー派の空爆対象(2025年3月15日~2025年5月6日)】

(出所)Yemen Data Project(YDP)を基に筆者作成

米国はラフ・ライダー作戦の期間中、非軍事的手段においてもフーシー派に対する圧力を強めた。米国財務省外国資産管理室(OFAC)は、4月17日に「イエメン国際銀行(International Bank of Yemen Y.S.C.)に対して、国際銀行間通信協会(SWIFT)を用いた国際金融取引を通してフーシー派を幇助したとして制裁を科した9。さらに同室は同月28日、同派支配地域に精製石油製品を運び込んだことを理由に3隻の船舶に対する制裁を発表した。

米軍が烈度の高い軍事作戦や経済制裁強化を続けていた中、5月6日にオマーン外務大臣バドル・ブーサイーディー(Badr al-Būsa‘īdī)は、自国の仲介を経て米国とフーシー派が停戦合意に至ったと発表した10。突如発表されたこの停戦は、紅海およびバーブ・マンデブ海峡において双方が攻撃を行わないことを約したものであった。すなわち、この合意はフーシー派とイスラエル間の交戦については規定しておらず、後述するようにフーシー派はイスラエル本土に対する攻撃を継続した11。同派が停戦に応じた理由として、上述のような軍事的被害だけでなく、停戦に持ち込むことができれば、「圧倒的な軍事格差がある覇権国米国に負けなかった」ことを事実上の勝利と位置付けることができることが挙げられる。さらに同派は米国との停戦に関して、自派のパレスチナ支援にかかる方針に変更はない旨を強調した。アンサールッラー事務局メンバー兼ザマール県知事ムハンマド・ブハイティー(Muḥammad al-Bukhaytī)は、自派の軍事作戦がガザ侵略停止まで止むことはないとしたうえで、米国に対する攻撃はそもそも自衛権の行使であるため、米国が攻撃を停止すれば自派も停止すると述べた12。

米国・フーシー派間のディエスカレーションにおいて、サウディアラビアの振る舞いも無視することはできない。4月16日にサウディアラビアとUAEはイエメンにおける陸戦の可能性について、米国と協議中であるという報道を否定した13。前述の通り、フーシー派を抑止するほどに大きな損害を与えるには陸戦が必要であり、その実働部隊はサウディアラビアやUAEが支援するイエメン国内の各組織であっただけに、サウディアラビアが陸戦再開を拒んだことは全体の趨勢に大きな影響を与えたといえる。翌17日にサウディアラビア国防大臣ハーリド・ビン・サルマーン(Khālid bin Salmān)はテヘランを訪問し、訪問団と最高指導者アリー・ハーメネイー(‘Alī Khāmene’ī)ら要人との会談が持たれた。さらにサウディアラビアは米国に対して、5月中旬のトランプ訪沙に先立ってフーシー派との合意妥結を求めていたとみられ、陸戦再開論やラフ・ライダー作戦には与しなかったといえる14。なお、フーシー派は(停戦合意後の)5月7日に、間接的に米国に対して「エスカレーションの継続はトランプの地域訪問に影響を与える」と警告していたことを明らかにしており、この警告を「間接的」に伝達した国はサウディアラビアであった可能性がある15。

フーシー派は本四半期を通してイスラエルに対する攻撃を継続し、5月4日にはイスラエル軍が防空に失敗したためにベングリオン空港付近に弾道ミサイル1発が着弾した。対するイスラエルは翌5日にホデイダ港を攻撃したほか、6日にはサナア国際空港や発電所を空爆した。同空港は5月17日に運用を再開したが、同月28日にも空爆された結果、イエメンのフラッグキャリアであるイエメニア航空の最後の1機が破壊された16。また6月10日にイスラエル海軍は初となる艦艇からのホデイダ港攻撃を実施しており、従来のイスラエル領から空中給油を行う長距離航空作戦以外の選択肢が、今後も使われるかは注目に値する17。イスラエル軍は主に発電所や港湾等のインフラを標的としており、このトレンドは変化していないが、本四半期にはミサイル旅団の拠点を1回攻撃した。しかし、これらの物的被害はフーシー派を抑止するには至っていない。

6月13日にイスラエルがイランに対する航空攻撃を実施し、イラン軍統合参謀総長モハンマド・バーゲリー(Moḥammad Bāqerī)や革命防衛隊司令官ホセイン・サラーミー(Ḥoseyn Salāmī)を筆頭とする要人が多数死亡すると、イランはUAVやミサイルを用いた反撃を行った18。フーシー派はイランに自衛権があると述べたうえで、6月13日夜に5発の弾道ミサイルを発射したとみられる19。この攻撃はマフウィート県のスポーツスタジアムから行われたとされる一方、同派からは攻撃にかかる声明は出なかった。翌14日に最高指導者アブドゥルマリク・フーシー(‘Abd al-Malik al-Ḥūthī)がイランによる反撃を支持20し、15日に声明を出す形でイスラエル攻撃を実施した。また、16日に大統領マフディー・マシャート(Mahdī al-Mashāṭ)がイランの主権防衛にかかる権利や「侵略者(筆者註:イスラエル)」に対する抑止への連帯を示した21。フーシー派はイラン・イスラエル間の停戦が実現した後もイスラエル本土に対する攻撃を継続しており、「ガザ侵略停止まで軍事作戦を継続する」という従来の方針を維持している。

イラン・イスラエル間の交戦・停戦に関して、イエメン情勢の観点で最も関心を集めている問いは、大きな打撃を受けたイランがフーシー派に対する支援を継続するのかというものである。この点については、以下の理由からイランはフーシー派への支援を継続すると考えられる。第1に、イランにとってフーシー派は「抵抗の枢軸」の中で対イスラエルという点では唯一残存している勢力であるため、戦略上の支援優先順位が極めて高い。第2に、今回のイラン正規軍(アルテシュ)および革命防衛隊の高官再編において、ハーメネイーはアルテシュ司令官に「積極抑止(active deterrence)」論者アミール・ハータミー(Amīr Ḥātamī)を一足飛びの形で指名しており、海外における影響力を放棄する姿勢を示していない22。第3に、対イスラエル抑止の手段の1つである核は今後大きな制限が出てくる中、代理勢力支援はイランに残された数少ない手法である。フーシー派は今般の交戦中に弾道ミサイルをイスラエル本土に発射していたように、イスラエルへの対決姿勢を今後も変化させない可能性が高い。

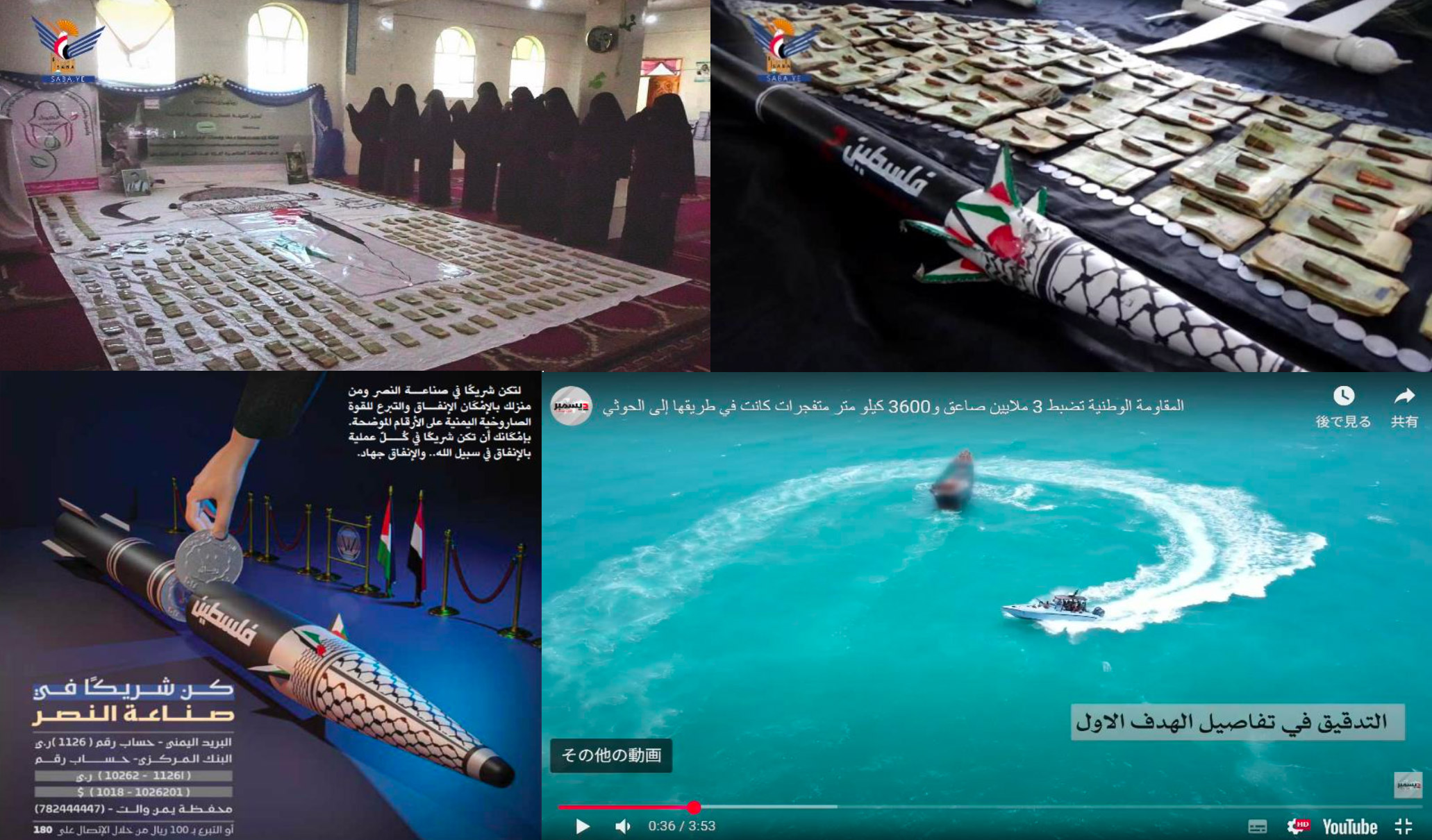

フーシー派は昨年に続き、今年5月に開催された「テヘラン国際ブックフェア(TIBF)」に出展した。今年はザイド派5代目イマームであるザイド・ビン・アリー(Zayd bin ‘Alī)やイエメン情勢に関するアラビア語書籍だけでなく、フーシー派初代最高指導者フサイン・フーシー(Ḥusayn al-Ḥūthī)の説法集抜粋をペルシャ語翻訳したものなどが出展された[図3参照]。ブースには新型の自称極超音速ミサイル「パレスチナ2」の模型が置かれるなど、同派のプロパガンダ拡散の場として使われていた様子が窺われる。

【図3:テヘラン国際ブックフェアに出展したフーシー派のブースと掲示書籍の一部】

(出所)筆者友人撮影

内政面では、フーシー派は諜報機関「革命治安局」を新設したと報じられた23。報道によれば、この機関は最高指導者が直接監督する機関であり、同派内の他の諜報・治安機関の監督や調整を担うとされる。局長は古参幹部ジャアファル・マルハビー(Ja‘far al-Marhabī)であると言われるが、マルハビーの動静は2年以上報じられていない。フーシー派はイスラエルの脅威に対応すべく、最高指導者の護衛体制を強化するとともに、後継者に関する議論も行っているといわれており、これ自体はイスラエルや米国と衝突する中で生じる自然な動きであるが、詳細は不明である。

フーシー派はパレスチナ支援を掲げることで、支配地域内の動員を継続した。本四半期は女性局が献金活動を実施し、前線に駐留する兵士への義援金や、同派のミサイル・UAV等製造の資金に充当されることとなった24[図4上段参照]。同派は、ベイルートに拠点を置く基幹メディア『マスィーラ』の新聞紙面にて、中央銀行等の口座番号を公表し、イエメン・リヤルや米ドルでの献金を呼びかけたこともあるなど、種々の方策を通して兵器調達にかかる資金を獲得しようとしてきた[図4下段左参照]。ただし、『マスィーラ』の新聞部門は、原因不明であるものの3月29日以降活動を停止している(テレビ部門は活動を継続)。

【図4上段 :フーシー派女性局が集めたミサイル等の製造にかかる献金】

【図4下段左:ミサイル製造への献金呼びかけ/図4下段右:国民抵抗軍による密輸船拿捕】

(出所)Wikāla al-Anbā’ al-Yamanīya, al-Masīra, Wikāla al-Thānī min Dīsambirより引用

アリーミー政権派:首相交代と米国停戦に対する反応

アリーミー政権派は5月3日、大統領令156号を発出して新首相にサーリム・サーレハ・ビン・ブライク(Sālim Ṣāliḥ bin Burayk)を任命した25。これまで首相を務め、支配地域内の経済状況改善や汚職問題に取り組んできたアフマド・ビン・ムバーラク(Aḥmad bin Mubārak)は、大統領顧問に任命された。ビン・ブライクは財務大臣やホデイダ港税関長を歴任してきた財務系テクノクラートであり、前任のビン・ムバーラク同様に経済状況改善が最優先で取り組むべき課題となる。

この任免には2つの思惑があると考えられる。1つ目は、大統領ラシャード・アリーミー(Rashād al-‘Alīmī)とビン・ムバーラクの確執である。2つ目は、ハドラマウト県副知事アムル・ビン・ハブリーシュ(‘Amr bin Ḥabrīsh)が率いる自治勢力に対する配慮である。ハドラマウト自治勢力は、昨年末に武装組織「ハドラマウト保護隊」の創設以来、自治拡大に関する声明・決定を頻繁に発出することで中央政府に対して揺さぶりをかけてきた。新首相はハドラマウト県出身であり、アリーミー政権派としては同県出身者を首相に任命することで自治勢力への譲歩を見せたと考えられる。

アリーミー政権派は、米国・フーシー派間の停戦について当初立場を明らかにしていなかったが、5月下旬にロシアのメディア『RT』によって行われたアリーミーのインタビューにて、その評価が明らかとなった。アリーミーは政治的解決がイエメン人や地域・世界の利益の点で最も理想的な選択であるとしつつも、フーシー派が米国の攻撃に降伏したとの認識を示したうえで、同派は力以外では屈服しないとまで述べた26。他方でこうした主張とは裏腹に、陸戦再開論は急速に後退したと言って差し支えない。陸戦再開に様々な課題がある点は、前四半期にも指摘した通りであるが、国際承認政府はサウディアラビアの同意を得られなかっただけでなく、米国の航空支援も得られなくなった。外部支援を得られない単独での軍事作戦は、勝機を見込めない非現実的な選択である。なお、アリーミーはこのインタビューにて「現在の局面は国家再建であり、その後に政治体制の将来について真剣に検討する」と述べており、南部分離主義や南部問題を事実上棚上げする姿勢を示した。

『Defense Liney』によれば、国際承認政府側イエメン軍は、第7軍管区を分割する形で新たに第8軍管区を創設した27。第8軍管区はイッブ県、ザマール県、バイダー県を所管し、司令官にはハーディー・アフマド・アウラキー(Hādī Aḥmad al-‘Awlaqī)を任命する。なお、上記3県は全てフーシー派の支配下にあるため、司令部は第4軍管区内のラヘジュ県カアタバに置かれる予定である。

ハドラマウト自治勢力「ハドラマウト部族連盟」は、6月29日にハドラマウト保護隊の第1旅団設立を発表した28。ハドラマウト部族連盟最高指導者アムル・ビン・ハブリーシュ(‘Amr bin Ḥabrīsh)が第1旅団を閲兵した映像を見る限り、下士官ないし兵卒とみられる要員たちは、制服や戦闘服ではなくジャージを着用しており、武装の度合いは極めて低いとみられる。

南部移行会議:ムカッラー解放9周年後も続く過激派との闘争

南部移行会議は、ダーリウ県北部等においてフーシー派部隊、ハドラマウト県等において「アラビア半島のアル=カーイダ(AQAP)」との交戦を継続した。同組織の軍事部門「南部軍」の公式メディア『南の盾』によれば、フーシー派は前線付近の農場を焼き討ちした29。また、本四半期に南部軍は支援・救援第1旅団の拠点(在アブヤン県)を標的としたUAVを撃墜した30。南部軍は実行犯を明言していないものの、『南の盾』が指摘するようにAQAPがフーシー派から取得したUAVを用いて攻撃を行ってきたことや、AQAPがアブヤン県を主たる活動地域としていることに鑑みると、AQAPが実行犯である可能性は高い。そして本事案において撃墜されたUAVは、これまでフーシー派が対南部戦で投入してきたUAVと比較すると、小型で簡素なものであった。フーシー派は南部から北部への密輸護送を得る代償として、AQAPにUAV等装備品を移転しているとみられるが、移転されたUAVの性能は高くないとみられる。

上記の通り南部移行会議はフーシー派や過激派との闘争を継続しているが、本四半期は、南部移行会議や同組織と連携する武装組織「ハドラマウト精鋭隊」にとって記念すべき節目であった。2016年4月24日にUAE軍や国際承認政府側イエメン軍、草の根の民兵組織「人民抵抗」等が、2015年4月から1年にわたりハドラマウト県都ムカッラーを支配していたAQAPから、同都市を奪還したためである。なおこの奪還作戦は、米軍高官が「米軍の模範」と評するほどに成功を収めた対テロ市街戦であり、UAE軍や南部政治勢力にとっては(犠牲者を出しつつも)誇るべき戦果と位置付けられてきた。

ムカッラー解放9周年にあたる本年については、解放記念祝典前後にハドラマウト県を巡る政治的分断の現状が如実に表れた。4月7日に南部移行会議系組織「ハドラマウト県南部抵抗評議会」が声明を発出し、沿岸部ハドラマウト諸地区における治安・安定性を流動化させようとする動きに対する懸念を示した31。ここで言う「動き」はハドラマウト自治勢力を指している。旧南イエメンの領土での分離独立を目指す南部移行会議にとって、自組織の勢力圏の東端にあるハドラマウト県で新たな政治勢力が勃興することは望ましくない。そして4月11日から14日にかけて、(南部移行会議の本拠地である)アデン地域の諸県から2,500名規模の武装要員がハドラマウト県に進軍したと報じられた32。さらに祝典当日の4月24日に南部移行会議は「ハドラマウト・ファースト」をスローガンとする官製デモを組織し、副議長アフマド・ビン・ブライク(Aḥmad bin Burayk)が参加する中で、連携先のハドラマウト精鋭隊への支持を表明した33。ハドラマウト精鋭隊はこれとは別に記念祝典を開き、同隊司令官兼第2軍管区司令官ターリブ・バーラジャーシュ(Ṭālib Bārajāsh)とアフマド・ビン・ブライクが出席した34。対するハドラマウト自治勢力は、「ハドラマウト包括会議」がこれらの動きに対して反発を示して独自の記念祝典を開催するとともに、前述の通り、ハドラマウト保護隊の旅団創設を進めた。

国民抵抗軍:密輸摘発の継続とライマ県への浸透の試み

国民抵抗軍は、本四半期も紅海における密輸摘発を継続した。5月10日に国民抵抗軍第1海上歩兵旅団および沿岸警備隊が密輸船2隻を拿捕し、高性能爆薬(PETN、RDX)や導爆線、衛星通信機を押収した35。同組織の初期調査によれば、これらの密輸船は、ジブチからフーシー派支配下のラアス・イーサー港(ホデイダ県)に向かっていた。フーシー派は「アフリカの角地域」を密輸に活用したい思惑があると指摘されており、密輸ネットワークは一層複雑化していくとみられる。

他の組織同様に、国民抵抗軍の部隊編成は公表されていないが、本四半期に『Defense Liney』は(全容ではないとみられるものの)部隊編成を報道した36。同報道によれば、国民抵抗軍は約30個の旅団や予備大隊等を有する。中核である共和国防衛隊旅団(13個)のほか、西海岸地域に展開していた他武装組織の一部や部族系民兵を吸収した旅団群(ティハーマ旅団、ザラーニーク旅団、マガーウィール旅団、巨人旅団)、および海上部隊が活動している。このほかに治安部隊や軍警もおり、西海岸地域を支配するための体制が整えられている様子が窺われる。なお、5月にティハーマ地域の自治拡大を要求する「ティハーマ平和運動」および同組織の軍事部門「ティハーマ抵抗軍」の指導者の1人であるアブドゥッラフマーン・ハジュリー(‘Abd al-Raḥmān Ḥajrī)はカイロで亡くなっており37、政治部門と軍事部門の代表を分ける形での新指導体制が発足した。国民抵抗軍とティハーマ抵抗軍は、巨人旅団も加えた「連合抵抗軍」という合同部隊を形成している一方、近年は上述の通り国民抵抗軍による吸収が進んできたため、この流れは継続すると考えられる。

西海岸前線は陸戦再開時の最重要前線とみられているため、4月には国会議員や国軍幹部等の視察が相次いだ。5月に米国・フーシー派間の停戦が起きた後もターリク・サーレハ(Ṭāriq Ṣāliḥ)は強硬な姿勢を打ち出している一方、前述の通り陸戦再開論は大きく後退した38。そうした中で、国民抵抗軍は5月14日に本拠地モカにて、ライマ県出身者らとの第1回会合を開いた39。この会合でサーレハは、同県が1962年共和制革命で果たした役割を称揚しつつ、フーシー派との決戦の際に同県の人々が加わるであろうと述べた。ライマ県はフーシー派の完全な支配下にあり、本会合参加者の多くは同派支配から逃れた人々であるとみられる一方、この浸透の試みは興味深い。従来国民抵抗軍は、自組織の支持および影響力拡大の方策として、支援物資の供給や政治事務局の支部設立を行ってきた。UAEの支援による潤沢な資金力を活用したこれらの手法は、国際承認政府の支配地域内では有効である一方、物資を搬入したり事務所を構えたりすることができないフーシー派の支配地域には、アプローチできないという課題がある。ライマ県はフーシー派と国民抵抗軍の前線であるホデイダ県と隣接しており、陸戦再開を強く主張する国民抵抗軍としては、将来の戦闘を見据えてホデイダ県の近隣諸県に対する浸透を試みていると考えられる。

中露:中国によるフーシー派への衛星データ提供疑惑

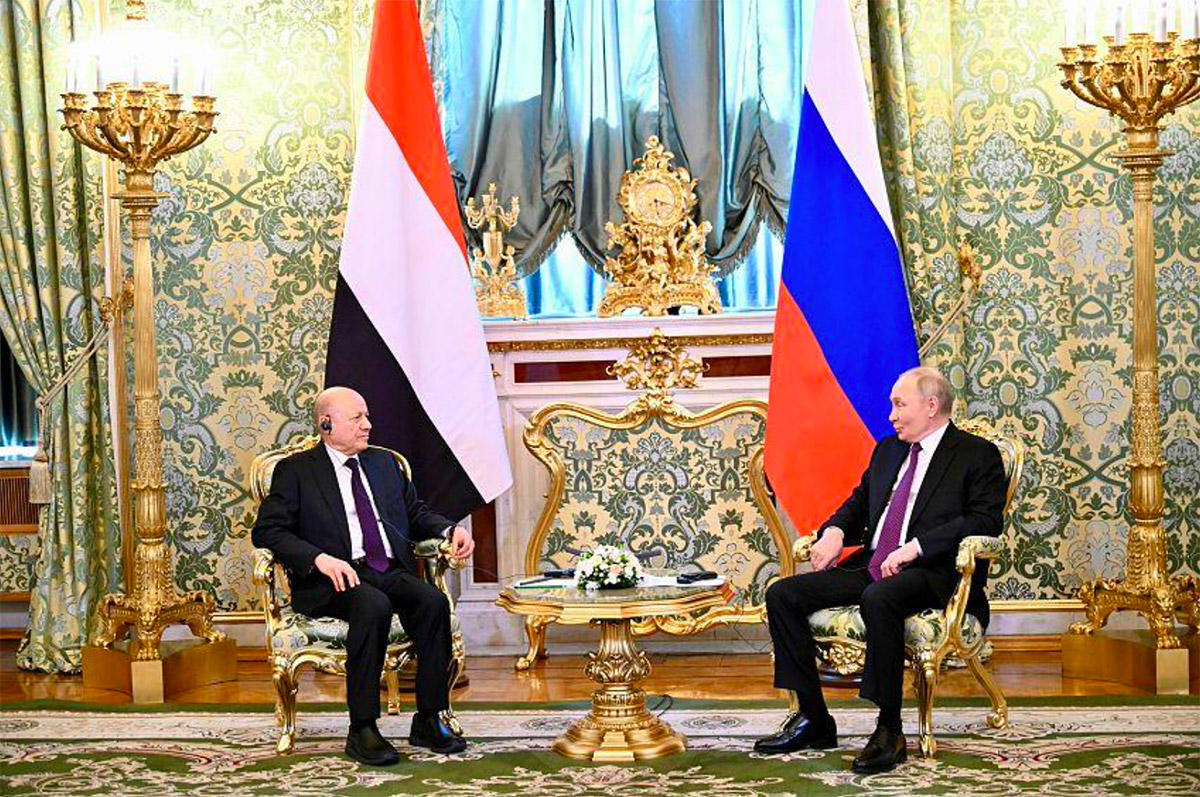

ロシア大統領ウラジーミル・プーチン(Vladimir Putin)は5月28日、モスクワを訪問したアリーミーと会談に臨んだ40[図5参照]。この会談では二国間協力や、共通の利益を有する諸問題への立場の調整が行われた。ロシアは中国と同様に、フーシー派・国際承認政府双方と関係を構築しており、イエメン情勢においては「勝ち馬」に乗れば良い状態の維持に成功している。

【図5:アリーミーとの会談に臨むプーチン】

(出所)Wikāla al-Anbā’ al-Yamanīyaより引用

米国国務省は4月17日、中国の「長光衛星技術」社がフーシー派に対して衛星画像を提供していると発表した41。これは米軍艦艇等へのターゲティングにかかる支援とみられ、米国は許容できないとの立場を示した。長光衛星技術社は、ロシアの民間軍事会社「ワグネル」への画像提供の疑いで、2023年に米国から制裁されたことがある。フーシー派は漁民や漁民に扮した民兵による目視や公開情報だけでなく、イランやロシア、中国の支援を受けることでターゲティングにかかる情報を得ているとみられる。中国は公には国際承認政府を支持し、イエメン内戦の平和的解決を求める立場である一方、フーシー派への支援を行っていることは公然の事実となりつつある。

「イエメン情勢クォータリー」の趣旨とバックナンバー

アラビア半島南端に位置するイエメンでは、2015年3月からサウディアラビア主導の有志連合軍や有志連合軍が支援する国際承認政府と、武装組織「フーシー派」の武力紛争が続いてきた。イエメンは紅海・アデン湾の要衝バーブ・マンデブ海峡と接しており、海洋安全保障上の重要性を有している。しかしながら、イエメン内戦は「忘れられた内戦」と形容され、とりわけ日本語での情勢分析は不足している。そのため本「イエメン情勢クォータリー」シリーズを通して、イエメン情勢に関する定期的な情報発信を試みる。

◆ バックナンバー

- 𠮷田智聡「8年目を迎えるイエメン内戦-リヤド合意と連合抵抗軍台頭の内戦への影響-」『NIDSコメンタリー』第209号、防衛研究所(2022年3月15日).

- ———「イエメン情勢クォータリー(2023 年 1 月~3 月)-イラン・サウディアラビア国交正常化合意の焦点としてのイエメン内戦?-」『NIDSコメンタリー』第258号、防衛研究所(2023年4月20日).

- ———「イエメン情勢クォータリー(2023 年 4 月~6 月)-南部分離主義勢力の憤懣と「南部国民憲章」の採択-」『NIDSコメンタリー』第266号、防衛研究所(2023年7月18日).

- ———「イエメン情勢クォータリー(2023年7月~9月)-和平交渉の再開とマアリブ県で高まる軍事的緊張を読み解く-」『NIDSコメンタリー』第281号、防衛研究所(2023年10月19日).

- ———、清岡克吉「イエメン情勢クォータリー(2023年10月~12月)-国際社会に拡大するフーシー派の脅威と海洋軍事活動の活発化-」『NIDSコメンタリー』第295号、防衛研究所(2024年1月26日).

- ———「イエメン情勢クォータリー(2024年1月~3月-10年目を迎えたイエメン内戦とフーシー派の支持拡大-」『NIDSコメンタリー』第308号、防衛研究所(2024年4月12日).

- ———「イエメン情勢クォータリー(2024年4月~6月)-フーシー派による軍事的エスカレーションの継続と国内統制の強化-」『NIDSコメンタリー』第341号、防衛研究所(2024年7月23日).

- ———「イエメン情勢クォータリー(2024年7月~9月)-「9月21日革命」10周年を迎えたフーシー派の新地平-」『NIDSコメンタリー』第356号、防衛研究所(2024年10月18日).

- ———「イエメン情勢クォータリー(2024 年10 月~12 月)-フーシー派の対外攻撃再拡大と中東情勢の変化による同派への影響-」『NIDSコメンタリー』第361号、防衛研究所(2025年1月24日).

- ———「イエメン情勢クォータリー(2025年1月~3月)-第2次トランプ政権の発足で変貌するイエメン情勢の景観-」『NIDSコメンタリー』第373号、防衛研究所(2025年4月28日).

Profile

- 𠮷田 智聡

- 理論研究部社会・経済研究室 研究員

- 専門分野:

中東地域研究(湾岸諸国およびイエメンの国際関係・安全保障)、現代イエメン政治