NIDSコメンタリー 第371号 2025年4月25日(特集:「新領域の安全保障」 vol.7) 対外工作機関としての中国公安部——公開情報分析から辿る、近年の対外的な工作活動とその内在的論理※

- 地域研究部 中国研究室 研究員

- 後藤 洋平

- 政策研究部 サイバー安全保障研究室 研究員

- 瀬戸 崇志

はじめに —— グローバル化する中国公安部による非公然な対外工作

2025年3月4日、米国司法省は、「米国 対 呉海波 他 事件(U.S. v. Wu Haibo et al)」(以下:「呉海波事件」)と呼ばれる公訴事案の起訴状を公表した。同事案は、2016年から2023年にかけての各国への一連のサイバー攻撃事案に関与した罪状で、中国国籍の容疑者計10名を起訴している。このうち8名は、中国政府機関からの委託を受けた同国の民間企業の従業員だが、残りの2名は、中国公安部(以下、「公安部」)の地方機関の要員である1。

ここで言う「公安部」とは、中国の「国内」の法執行・防諜機関を司る中央省庁及びその地方機関(公安局/公安庁/公安処)の総称である。表面的には日本の警察庁と都道府県警察の関係にも似た組織構造を取る警察機構である公安部は、国家安全部などと並んで、中国の国内法執行機関・防諜機関の一つと認識されている。

しかし、公安部の任務が、国内のみで完結するのかといえば、必ずしもそうではない。公安部の対外的な任務には、例えば海外に在住する中国国民の犯罪への対処(反腐敗の取締りを逃れた在外自国民の送還及び海外資産の回収を含む)ならびにテロ対策等を目的とした、海外の法執行機関との国際司法共助2の取組がある。このほか、「一帯一路」の沿線国であるクロアチア、ラオス、ミャンマー、セルビア、タイなどの治安機関との合同パトロールやソロモン諸島での警察官の訓練3をはじめ、各国治安当局との共同訓練・能力構築支援なども実施している。こうした公安部の対外的な任務は、特に習近平政権の成立(2012年)以降に拡大を続けており、その動静と含意は、多くの体系的・実証的な分析が存在する4。

その一方で公安部は、前段で触れた「法執行機関」の国際協力の範疇に収まる活動と並行して、まさに冒頭の「呉海波事件」のような、他国に対する非公然な対外工作にも同時に従事してきた。こうした非公然な対外工作は、これまでも報道等で耳目を集めることあれども、かかる活動の概要や背後にある内在的論理について、体系的かつ実証的な分析がなされる機会は少なかったといえる。

改めて、公安部とは一体「何者」なのか。なぜ、法執行機関としての顔と、非公然な対外工作機関としての顔が両立しうるのか、こうした問題意識を踏まえて、本稿では、公安部による非公然な対外工作の内在的論理を捉えていきたい。以下では、公安部の沿革・任務を要約する。その後、近年の公安部の物理空間とサイバー空間を通じた非公然な対外工作の主要事例につき、米国司法省等が機密指定を解除した起訴状・宣誓供述書等の公訴資料や、中国企業等から流出した内部文書を含む多様な公開情報(PAI:publicly available information)を駆使しつつ概説する。

1. 公安部の概要

公安部は1949年、中華人民共和国の成立とともに設立され、幾度かの内部機構の改革を経ながらも、設立以来、その名称と役割が大幅に変更されることはなかった。公安部長は、外交部長や国防部長などと同様、副総理に次ぐ位置付けの国務委員を兼ねており、中国共産党(以下、「共産党」)及び国務院5における地位の高さとその役職の重要性が見て取れる。中国では、中央の機関のほか、各地方にも政府機関が存在するが、公安部門も、上級の部門から順に、中央に公安部、省・自治区に公安庁、市(北京市、上海市などの直轄市含む)・県に公安局、より下位の地方機関には処や分局が設置されており、下級の機関は上級機関の指導を受ける6。公安部(以下では、下級の機関も含めた総称として使用。特に必要がない限り、以下同様)のHPでは、その主な職責として、経済犯罪の捜査、治安管理、刑事犯罪の捜査、サイバーセキュリティの保全、反テロ、違法薬物の取り締まり、国際協力、法制整備等を挙げている7。

公安部HPでは明確にされていないが、「刑事(経済)犯罪の捜査」や「反テロ」、「サイバーセキュリティの保全」などの任務には、一般的な刑事犯罪のみならず、共産党の統治を脅かし得る個人・組織の調査・取り締まりも含まれるものと考えられる。むしろ、そうした政治的色合いの事案を担当することが優先度の高い任務として位置付けられていることは、公安部の各種会議等でも強調されている。例えば、2024年1月に開催された全国公安庁局長会議では、「国家の政治安全8の防衛」が第二の重要任務(第一の重要任務は、「共産党の絶対的領導の実施」)に挙げられており、その中味として、外部の敵対勢力の浸透・転覆・かく乱・破壊活動の予防・取り締まり、政治的なデマや有害情報の取り締まりを含むネット上の闘争の強化、反テロ・反分裂(台湾、ウイグル、チベット、香港等の「独立分子」への対処が想定)活動の強化、党による民族・宗教政策の貫徹、カルト組織の取り締まりなどが列挙された9。

中国当局は、政策文書や、各種国家安全に関する法規においても、公安部による対外的な任務を根拠付けようとしているとみられる。例えば、党中央が2021年1月に発表した「法治中国の建設に関する規則(2020~2025年)」では、法執行に関する国際協力への積極的参加、暴力的テロ勢力・民族分裂勢力・宗教過激勢力・薬物密売・密輸・国境を跨ぐ組織犯罪の共同対処、反腐敗の国際的協力など、他国と協力する形で一般犯罪及び党にとって安全保障上の脅威に対処する方針が記載された10。また、習政権下で制定されたサイバーセキュリティ法(2016年)、データセキュリティ法(2021年)、反電信・ネットワーク詐欺法(2022年)などの法律においては、公安部(条文上は「公安機関」)が域外での事案を捜査したり、責任の追及を可能にしたりする条文が盛り込まれている11。すなわち、相手国が受け入れれば、公安部が国外での法執行を実施することが可能とも解釈することができる。

一連の法規については、中国当局の裁量の広さや、保護法益たる「国家安全」や「公共の利益」などの定義・取り締まりの対象に関する曖昧さ等の問題が指摘できるほか、中国に送られた「被疑者」の人権面での懸念はある。しかし、これら法規を含む中国国内法の域外適用が、他国との間で結んだ条約・協定等に基づき実施された場合、その二国間に限れば、一応の「合法性」が担保できると言えよう。

ただし、公安部は、そうした二国間の条約等が締結されていないか、又は締結されていても中国の人権状況を懸念し、引き渡しに応じない国においても、事実上の強制的手段によって「被疑者」の中国帰還を促しているとみられる12。そうしたケースにおいて多用されるのが、「望まざる帰還(involuntary return)」と呼ばれる手法である。スペインの人権団体・セーフガード・ディフェンダーズは、その手法について、①中国に在住するターゲットの家族を人質に取る、②ターゲットに直接的又は間接的に接触し、脅迫や嫌がらせを行う、③ターゲットを海外で拉致する、という3つが存在すると指摘する13。以下の「海外警察拠点」の節では、公安部が海外に非合法な拠点を設置し、「被疑者」とみなす中国籍の海外在住者に「望まざる帰還」を含む働き掛けを行っている事例を紹介する。

2. 海外警察拠点―公安部による違法な域外法執行

(1)「海外110」14の概要

セーフガード・ディフェンダーズは2022年9月、主として中国の公安局が、世界中で「海外警察拠点」を設置している状況を指摘するレポート「海外110(110 Overseas)」を発表した。同レポートは、福建省福州市の公安局をはじめ地方都市の公安局が、電信詐欺など越境犯罪を取り締まることなどを目的に、現地に「海外警察サービスステーション(中国語:警僑事務海外服務站。以下では「海外警察拠点」)」を次々に設置していることを、中国側の公開情報等を基に指摘している。同海外警察拠点は、公安局が直接運営しているわけではなく、その公安局が所在する自治体をルーツとする華僑団体が担い手となっている。同拠点は、表面的には、現地華僑が、中国での運転免許更新等を実施するサービスを提供することをうたうものの、中国側報道は、「華僑関連の各種犯罪・違法行為を断固取り締まる」ことが目的であると指摘する15。同レポートは福州市公安局及び浙江省青田県公安局が設置した海外警察拠点が、31か国43拠点に及ぶとしている。この数字は、セーフガード・ディフェンダーズが同レポートのフォローアップとして発表したレポートにより、53か国102拠点に修正された16。

これに関連して、安田峰俊は、中国側が用いる「警僑服務」という単語は2016年頃から中国側の公開情報に用いられるようになったと指摘する17。さらに、地方の公安局が海外警察拠点を設置する動きを推進した目的は、習近平政権による民間団体介入への動き強化と連動する形で、これまで海外の華僑団体が私的に行っていたトラブル調停や故郷への連絡等の業務に食い込むためであったと分析している18。

(2)海外警察拠点を用いた中国反体制派に対する監視・脅迫

海外警察拠点が、運転免許の更新や、一般刑事犯罪の取り締まりのみに利用されていたとしても、同拠点の設置それ自体が、中国も批准している外交関係に関するウィーン条約が規定する、接受国の同意を得ない政府代表機関設置の禁止(第12条)に違反する行為である。さらに、同拠点が中国出身の反体制派に対する政治的迫害に利用され、現地国当局から取り締まりを受けた事案も存在する。

米司法省のプレスリリース19によると、連邦捜査局(FBI)は2022年10月、福州市公安局の指示を受け、ニューヨーク市に違法な海外警察拠点が設置されている疑いで華僑団体のオフィスを捜索し、同団体の関係者であった盧建旺と陳金平が公安部のエージェントとコンタクトを取っていたことを確認した。その後の調べで、両名は公安部とのつながりの証拠を隠滅したり、FBIの捜査を妨害したりしようとしていたことが明らかになったため、FBIは2023年4月、両名は陰謀の罪と捜査妨害の罪で逮捕した20。逮捕後、盧が公安部の指示の下、ワシントンD.C.で反中国抗議集会のカウンター集会を組織したこと(2015年)21、米国在住の中国人亡命者に対し、脅迫を用いて中国に戻るよう促したこと(2018年)、カリフォルニア州在住の中国人民主活動家の身元割り出しの補助を行っていたこと(2022年。盧は関与を否定)などが明らかになった。

上記の事例から、何が言えるだろうか。他の海外警察拠点の事例にも言えることだが、指示は公安部が出す一方、「法執行」は現地華僑が実行しているということである。公安部に限らず、中国当局はかねてより、華僑を統一戦線工作の対象として取り込み工作を推進しており、華僑団体幹部が中国で当局から表彰を受けたり、共産党が主催するイベントに出席したりといった「栄誉」を受ける一方、台湾問題をめぐる中国の立場を支持する活動に関与するなど、中国当局の意向を汲んだ政治的活動が求められているとされる22。盧の事例においても、上記の活動において公安部幹部から表彰を受けたことがあり、公安部から便宜を供与され、そのエージェントとなっていたことが看取される。公安部にとっても、実行者との関係を否定することで「使い捨て」にすることが可能であり、現地当局から取り締まりを受けた場合のリスクを低減することができるだろう。

3. サイバー攻撃キャンペーン ― I-Soon社関連情報から捉える3つの特徴

公安部は、海外警察拠点を通じた域外法執行活動と並行し、中国国外の様々な標的からの秘密裡の情報収集または脅迫のためのサイバー攻撃の遂行に関与してきた。本稿冒頭で扱った「呉海波事件」の起訴状23の内容、この「呉海波事件」の起訴対象者8名が所属する中国のサイバーセキュリティ企業「安洵信息技術有限公司(Anxun Information Technology Co. Ltd.)」(通称I-Soon社)に関して、2023年から2024年にかけて公知とされてきた情報、そして各国の民間セキュリティ企業・専門家による技術的な分析も組み合わせると、公安部の関与するサイバー攻撃について、特に次の3つの特徴が浮かぶ。

第1の特徴は、サイバー攻撃の目的・標的にある。前節で触れた海外警察拠点の活動や後述のデジタル影響工作の事例も含め、公安部による非公然な対外工作活動は、現行の共産党統治を不安定化させる言動にあらゆる手段・局面で対処する「政治警察」としての機能に由来する。それゆえに、公安部の関与が疑われるグループによるサイバー攻撃の矛先は、現行の共産党統治に批判的な亡命知識人や民族的・宗教的少数者のほか、こうした勢力を支援する第3国の報道機関や市民社会団体に向けられる傾向を持つ。

例えば「呉海波事件」の起訴事由には、公安部と共謀したI-Soon社従業員が、米国内外に所在する報道機関や宗教団体からの個人情報窃取を通じ、標的個人の言動の監視や所在地・渡航先把握といった情報収集(intelligence collection)のためにサイバー攻撃を活用する事例が幾つか含まれる24。こうした情報収集は、その後の公安部(または国家安全部)による、中国国内外での「法執行」活動を支えるターゲティングが目的と捉えうる。また、米国のセキュリティ企業Recorded Future社の調査部門による、2024年2月にGitHub上で公表されたI-Soon社の内部文書25の分析によると、同社のサイバー攻撃ツール・インフラや攻撃手法の一部は、従来命名・観測されてきた「Red Alpha」や「Poison CARP」といった攻撃グループとも重複を見せる26。両者は、いずれも従来チベット及び新疆ウイグル自治区問題に関連した中国内外の個人・団体からの情報収集に積極的だった攻撃グループである27。この点も(I-Soon社への委託関係を介した)公安部の関与の下でのサイバー攻撃の目的・標的のパターンを傍証するものといえる。

第2の特徴は、サイバー攻撃の能力整備・運用の両局面に跨る、中国国内の民間サイバーセキュリティ企業に対する委託関係の存在である。例えば「呉海波事件」の起訴状によると、I-Soon社は、公安部要員が独力でサイバー攻撃を実施する能力を獲得するための教育訓練の提供に加えて、I-Soon社の社員自身が、公安部要員の指示に沿ったサイバー攻撃を実施し、その成果物(窃取情報)を公安部に提供するといった、実際のオペレーション(能力運用)の部分まで委託28されてきた点が特筆に値する。

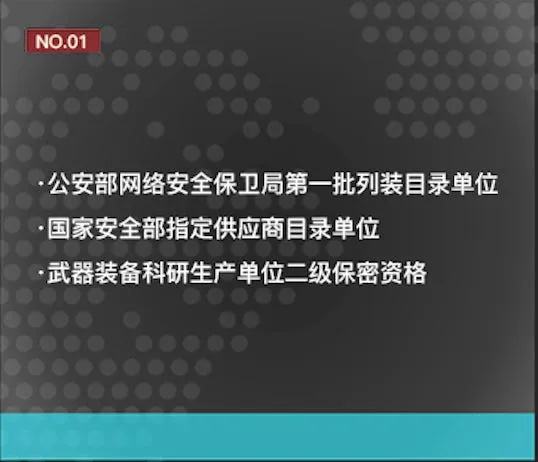

具体的には「呉海波事件」の起訴状では、I-Soon社が「少なくとも31以上の地方政府(provinces and municipalities)おける公安部または国家安全部の関係部局から、43件以上の委託を受けてきた」29との公訴事実が記載されている。また、I-Soon社の公式HPの資料等を利用した2023年10月の公開情報調査によると、同社は各々の地方機関を含む公安部と国家安全部を顧客としていることや、公安部サイバーセキュリティ局(公安部網絡安全保衛局)への製品納入等を認められた事業者であることを積極的に宣伝してきた30。これらはI-Soon社の、特に公安部からの有力な事業委託先としての地位を示す。

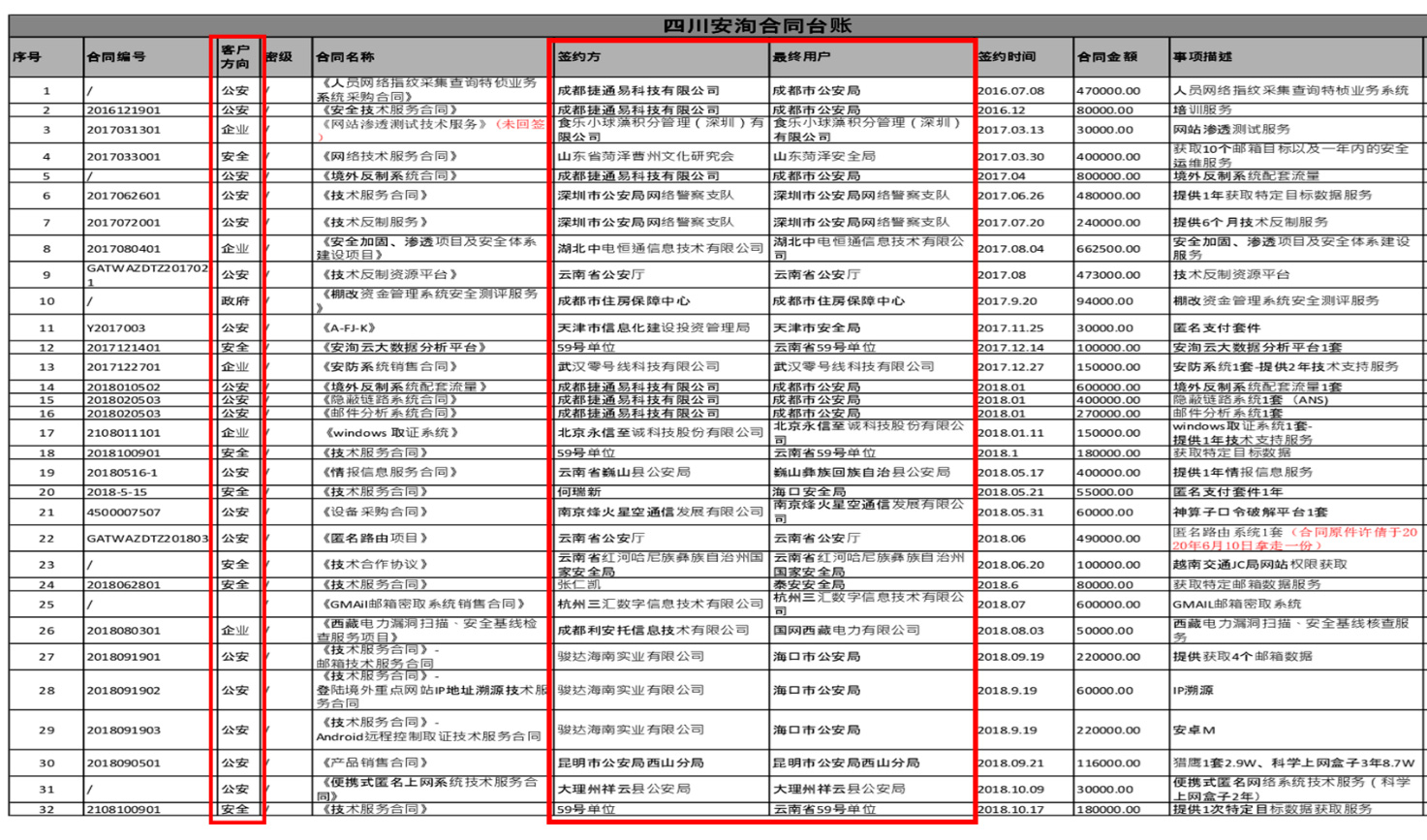

第3の特徴は、能力整備・運用における「地方機関」の自律性である。かつてI-Soon社のHPでは、中国全土に所在する約43の地方公安機関との取引関係が堂々と宣伝されてきた31。また図表2は、2024年2月に、GitHub上で公表されたI-Soon社の契約実績リストだが、左から3・6・7列目の記載を併せてみると、32件の契約の内訳は「公安」が18件と最多である。そして、この「公安」または「安全」に分類される契約の多くは、各種フロント企業経由のものも含め、公安部や国家安全部の地方機関を最終顧客とする。これらは、いわゆる中国による国家支援型のサイバー攻撃能力は、必ずしも集権的管理下にはなく、公安部や国家安全部の「地方機関」を含む分権的なエコシステムに支えられていることを示す32。

こうした「地方機関」と、その事業委託先・フロント企業等を含めた重層的なネットワークからなる能力の整備・運用モデルは、運用保全へのリスク管理の観点等から、サプライヤーの限定や能力運用の内製化の誘因が強い欧米諸国の軍隊・情報機関のサイバー攻撃能力の整備・運用のモデル33とは大きく異なる。この点は中国のサイバー攻撃能力を分析・把握するうえでの固有の課題を提起しているといえよう。

図表1:I-Soon社HP34での公安部・国家安全部による納入実績の宣伝

出典:Natto Team. “I-SOON: Another Company in the APT41 Network.” Natto Thoughts(blogs), October 27, 2023.

https://nattothoughts.substack.com/p/i-soon-another-company-in-the-apt41.

図表2:GitHub上で公表されたI-Soon社の契約実績リスト(2016年-2018年頃)

出典:2024年2月16日にGitHub上で公表された、I-Soon社文書の画像ファイルを基に執筆者作成(赤枠は強調のため執筆者追記)。本リストと同様のデータを活用している過去の調査報道等については、例えば次を参照。「Web特集:追跡 中国・流出文書 4 『公安』」日本放送協会(NHK)、2024年10月2日、https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241002/k10014588431000.html (2025年4月12日アクセス);Arianne Bleiweiss, “I-Soon Leak: KELA’s Insights,” KELA Cyber Threat Intelligence, March 7, 2024, https://www.kelacyber.com/blog/i-soon-leak-kelas-insights/ (accessed April 12, 2025)

4. デジタル影響工作—— 912特別行動ワーキンググループ

公安部は、ソーシャル・ネットワーク・サービス(SNS)での悪意ある情報拡散といった、サイバー空間の機能を媒介とした影響工作(以下、「デジタル影響工作」35)にも着手してきた。ここでは、公安部のデジタル影響工作の沿革・発展を捉えるうえで、「912特別行動ワーキンググループ(九一二専項工作[小]组)(912-SPWG:912 Special Project Working Group)」(以下、「912-SPWG」)について触れておきたい。

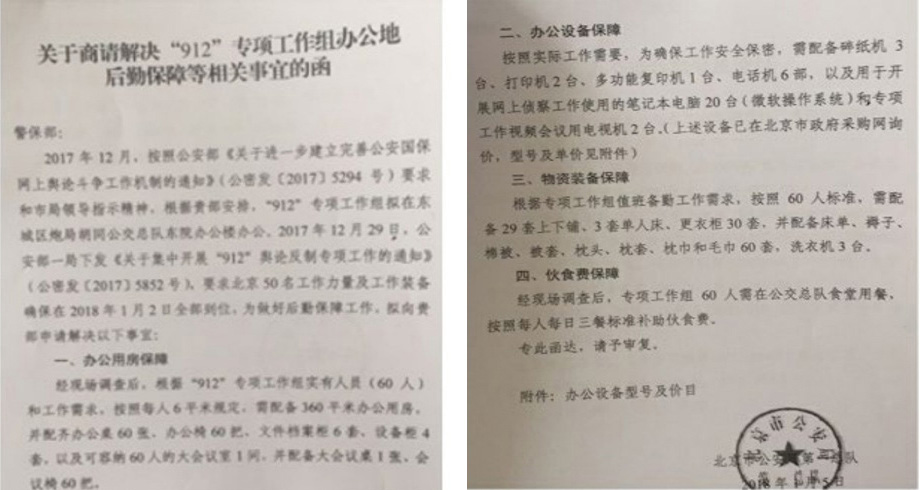

912-SPWGとは、2023年4月17日付で米司法省判断により機密指定が解除された「米国 対 白雲鵬 他 事件(US v. Yunpeng Bai, et al.)36」(以下:「白雲鵬事件」)の公訴資料を通じて存在が暴露された、公安部の隷下のプロジェクト・チームである(図表3-1)。「白雲鵬事件」は、この912-SPWGに所属する管理責任者・実務担当者となる公安部第1局・第5局・第11局要員37ならびに北京市公安局要員を含めて合計34名を、米国内外の個人・団体を標的としたデジタル影響工作ならびに関連する余罪で起訴している38。同事案の公訴資料の内容は、各国の民間企業・研究機関による公開情報調査の結果等とも照らし合わせることで、公安部のデジタル影響工作の様相について3つの示唆を与えてくれる。

図表3-1:FBIが証拠品として提出した912-SPWGの物品調達等の記録

出典:United States v. Yunpeng Bai, et al, No. 23-MJ-0334 (SJB) (District Court, E.D. New York Unsealed April 17 2023), 13. https://web.archive.org/web/20250204065726/https://www.justice.gov/d9/2023-04/squad_912_-_23-mj-0334_redacted_complaint_signed.pdf (archived February 4, 2025) (accessed April 16, 2025)

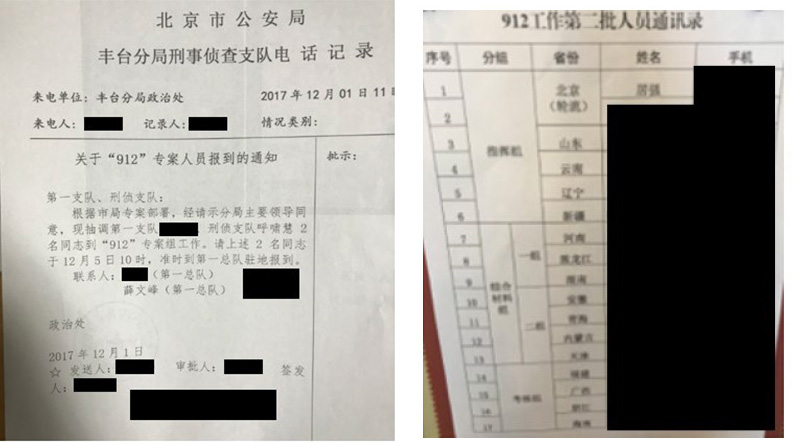

第1に、912-SPWGの組織編制である。「白雲鵬事件」の公訴資料によれば、同事案の起訴対象となった34名は、北京市公安局の施設内に置かれた司令グループ(command group)要員となる。この北京市の司令グループは、公安部の「912(特別)プロジェクト」と呼ばれる事業の中核だが、他方で中国全土の15以上の省等の地方公安機関からも「912」プロジェクトへの要員が派遣(図表3-2)されており、同工作が中央からの指示に基づく全国的な規模のものであることが示されている39。

図表3-2:FBIが証拠品として提出した912工作に関する人事関連の文書

出典:United States v. Yunpeng Bai, et al, No. 23-MJ-0334 (SJB) (District Court, E.D. New York Unsealed April 17 2023), 15, 18. https://web.archive.org/web/20250204065726/https://www.justice.gov/d9/2023-04/squad_912_-_23-mj-0334_redacted_complaint_signed.pdf (archived February 4, 2025) (accessed April 16, 2025)

第2に、912-SPWGの任務と具体的な活動実態である。まず「白雲鵬事件」の公訴資料は、2020年3月頃の公安部の内部文書の存在に言及する40。その上で912-SPWGの主要任務を「中国政府・共産党のプロパガンダ・言説を様々なSNSで宣伝するオンライン空間認識管理 (online perception management)キャンペーンを実施し、政府と共産党のプロパガンダ・言説を多岐に渡るSNSで促進し、これに挑戦する言論の信用失墜や対抗言説での圧倒により、批判者を威嚇し沈黙させる」41ことと評価する。

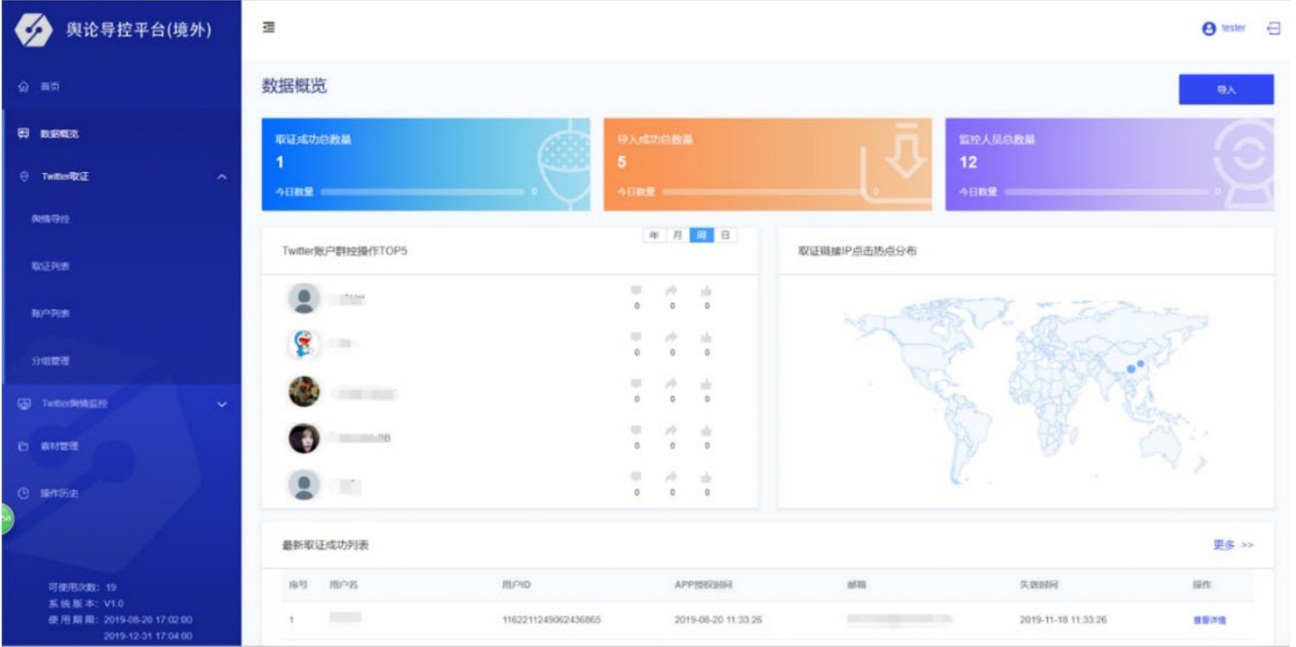

そのうえで公訴資料は、2021年以降に912-SPWG要員が関与してきたとされるデジタル影響工作の具体例42を示すが、このうちの幾つかの事例の内容(標的・時期・手法等)は、過去に民間セキュリティ企業や研究機関が「Spamouflage」(または「DRAGONBRIDGE」)と呼称してきた中国政府機関の関与が疑われてきたデジタル影響工作の内容とも一部が重複する43。また、第3節で触れたI-Soon社の社員を対象とした「呉海波事件」の起訴状も、I-Soon社が公安部にTwitter(現:X)アカウントの窃取機能を含むデジタル影響工作用ツール(図表4)を納品してきた事実を指摘する44。この他の公安部の関与が疑われる関連事案の分析結果45や図表3の行政文書の起案日も総合すると、公安部は遅くとも2017年頃から2020年頃までに、デジタル影響工作の能力整備と運用に着手してきたことはほぼ確実といえる。

図表4:I-Soon社が公安部に納入したとされるデジタル影響工作ツールの画像

出典:United States v. Wu Haibo, et al, No. 24 CRIM 687 (United States District Court, Southern District of New York unsealed March 5, 2025), 9, https://www.justice.gov/usao-sdny/media/1391751/dl (accessed April 16, 2025).

最後に、中国の対外的な影響工作をめぐる、公安部と、他の党・政府機関の有機的なネットワークである。「白雲鹏事件」の公訴書状では、例えば912-SPWGと、中国共産党統一戦線工作部ならびに国家安全部との関係が言及されている。前者については、公訴資料では912-SPWG要員である襲岳(Xi Yue) と覃金燕(Tan Jinyan)の2020年6月頃のチャットの記録の存在が言及され、そこでは「(襲岳が)非常に多くの統一戦線工作部の要員との仕事をこなす必要があることを嘆いている」46との言及がある。この点は、党機関たる統一戦線工作部が、公安部のデジタル影響工作に一定の影響力を行使してきたことを示唆する。

後者の国家安全部との関係では、例えば2010年代後半以降の同部による「狐狩り」47作戦の標的であった「被害者1(Victim-1)」やその支援者につき、912-SPWGが運用するSNSアカウントを活用して得た標的情報を国家安全部に提供するなど、主に情報収集・ターゲティング面の支援を及ぼしてきた旨の記述がある48。こうした活動様式は、第3節で触れた公安部関連のサイバー攻撃の傾向にも共通する。すなわち公安部や国家安全部が、サイバー空間を媒介とする各種の作戦能力を、第1節・第2節で触れたような物理空間での域外法執行活動を支援する手段としても重視していることを示している。

5. おわりに—— 公安部による非公然な対外工作の内在的論理

以上のとおり、公安部は物理・サイバー空間の双方における非公然な対外工作を強化してきた。それでは、元来は犯罪の取締りを主たる任務とする法執行機関であるはずの公安部が、他国に対する非公然な工作活動にも関与してきた背景とは、一体何であろうか。

一つの手掛かりは、習国家主席が2014年に提唱し、中国の安全保障をめぐる基本的な概念となった「総体的国家安全観」であると考えられる。習国家主席は、総体的国家安全観の文脈において、外部の安全と内部の安全を共に重視すべきであると指摘している49。すなわち、国内の安全に対する脅威は、国外からもたらされ得るという問題意識を示したものと言えよう。公安部が取り締まる対象に引き付けて考えると、国境を跨ぐ刑事犯罪は、まさに中国国内の治安に対する脅威となっている。また、反腐敗の取り締まりから海外に逃れた元官僚・党幹部などは、潜在的に共産党統治を脅かす存在になる。さらに、民主化運動が外国と結びつく形で発生するとの見方が中国で主流を占めつつある中50、海外の反体制的傾向を有する中国人も、公安部にとっては、国内の反体制派同様、取り締まるべき存在と映るだろう。

このように公安部としては、国内外、さらに物理・サイバー空間を問わず、共産党統治の脅威になる存在は、「法執行」又は「懲罰」の対象とみなしているものとみられる。実際に公安部関係者の中にも、総体的国家安全観に基づく対外的(中国語原文は「渉外」と表現)犯罪の取り締まりの必要性を説く見方が存在する51。こうした総体的国家安全観から演繹的に導かれた、共産党統治を守る「政治警察」の機能を追求する観点からは、公安部にとっては「国内」と「国外」という地理的区分や当該活動の性質は、自身の警察機構としての任務の外延を縛るものではないということだろう。

こうした公安部による対外工作の拡大は明白な潮流としてありながらも、同様なを担う国家安全部との役割分担や、具体的な活動を担う際の地方機関の権限・裁量や中央からの統制の有無など、公安部の対外工作には、依然として不透明な部分が多い。本稿において概説してきた近年の事例は、公安部が、実は統一戦線工作部、国家安全部、人民解放軍といった他の公的機関と同様に、中国の総体的国家安全観に基づく対外的な工作を支えるアクターであり、そうした観点からの研究対象としても価値を有していることを示唆しているといえよう。

Profile

- 後藤 洋平

- 地域研究部 中国研究室研究員

- 専門分野:

中国をめぐる安全保障など

- 瀬戸 崇志

- 政策研究部 サイバー安全保障研究室 研究員

- 専門分野:

インテリジェンス、サイバー・情報領域と安全保障など