NIDSコメンタリー 第349号 2024年8月23日 アメリカ海兵隊とガダルカナルの戦い

- 戦史研究センター主任研究官

- 清水 亮太郎

はじめに

1942年8月に生起したガダルカナル攻防戦は、太平洋戦争のターニングポイントとなった戦いであった。この戦いに関する研究、読み物、回想記、小説などは枚挙にいとまがない。国立国会図書館所蔵の「ガダルカナル」の題名をもつ図書は、763点に及ぶ(2024年7月末時点)。ガダルカナルの戦いを題材として、旧日本軍の組織論的分析を行った研究として、防衛大学校グループによる著書『失敗の本質』がある。

同書は、ガダルカナルの戦いの敗因について、①戦略的グランドデザインの欠如、②攻勢終末点の逸脱、③統合作戦の欠如、そして④第一線部隊の自律性抑圧と情報フィードバックの欠如を挙げている。このうち、④について、同書は「日本軍の戦略策定過程は、独自の風土をもつ硬直的・官僚的な思考の体質のままに机上のプランを練っていく過程で生まれる抽象的なもの」であり、第一線からのフィードバックは存在せず、個々の戦闘の経験が戦略・戦術の策定に帰納的に反映されるシステムが存在しなかったと論じた1。

周知のように、アメリカ海兵隊は、独立戦争開始間もない1775年に誕生以来、海軍艦艇上における警察業務、海軍の前進基地の防御、海外に派遣された陸軍の支援などアメリカの国際政治における地位の立場の移り変わりとともに多種多様な役割を果たしてきた。両大戦間期には、アール・H・エリス海兵隊少佐は、将来の日米戦争が日本の有する太平洋島嶼部の前進基地を奪取しなければならないと予見し、水陸両用作戦のコンセプトを考案した2。実際に太平洋戦争において、ガダルカナル島で日本軍と対峙した海兵隊は、その後26回の水陸両用作戦の実践を通じて、その教義と技法を完成させたとされる。『失敗の本質』の著者の一人である野中郁次郎氏は、組織進化論の理論を援用しながら、海兵隊は組織としての生き残りをかけて、「自己革新」を余儀なくされてきたと指摘した3。

こうした議論を踏まえて、本稿では、実際の戦闘において得られた種々の情報がどのように知識として摂取されたのかについて、1942年12月から翌年1月初めにかけて、つまりガダルカナルの戦いの最中に行われた、戦闘に参加した将校に対する聞き取りを事例として紹介し、若干の検討を加えたい。

1 アメリカ軍の反攻計画とガ島上陸

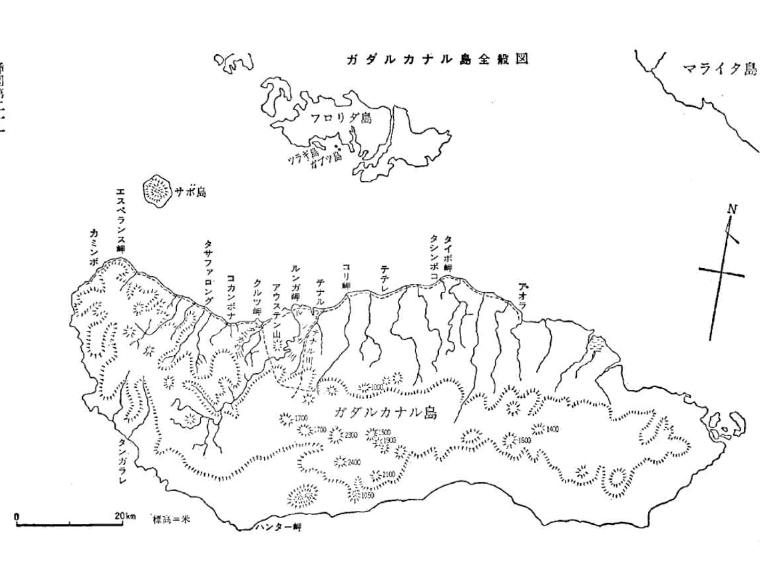

出典『南太平洋陸軍作戦〈1〉』212頁

日本軍は1941年12月、ハワイ作戦の成功、42年2月、シンガポール陥落、同年3月、ジャワ、ラングーンの陥落により、日本軍の第一段作戦は終了し、第二段作戦への転移を迎えた。日本海軍は、第二段作戦として、ミッドウェー及びアリューシャ作戦、そして米豪間の連絡路遮断をめざす米豪遮断作戦を考案し、南太平洋における米豪間の要衝、ニューカレドニア、フィジー、サモアの諸島の攻略を企図した(FS作戦)4。

6月5日に行われたミッドウェー海戦は、日本海軍の敗北に終わり、陸海軍両統帥部は作戦計画の変更を余儀なくされた。連合艦隊司令長官から空母航空部隊の投入が不可欠であるFS作戦を中止すべきとの意見が伝えられ、7月上旬、大本営海軍部はFS作戦を一時中止するという結論に達した。しかし、この時点でニューカレドニア攻略を前提として、すでにフロリダ島のツラギに水上機基地が設定され、ソロモン諸島のガダルカナル島に陸上機基地が建設中であり、8月末完成の見込みだった5。

7月末から8月上旬にかけて、陸海軍はモレスビーを速やかに攻略し、「東部ニューギニア、ソロモン諸島、ギルバート諸島を連ねる要線」で連合軍の反攻を撃砕しうる態勢を強化するという方針で一致していた。しかし、以前ニューカレドニア攻略作戦のための前進基地として設定されたガダルカナル飛行場はほぼ無防備の状態に置かれ、参謀本部首脳、幕僚の大部分にはガダルカナルの名前や海軍によって飛行場が建設されていることさえ知られていなかった6 。

1941年12月31日、アーネスト・キング海軍作戦部長は、太平洋艦隊司令長官としてハワイに着任したチェスター・ニミッツに書簡を送り、作戦上の重要な任務として、①ハワイーミッドウェーの線を維持しアメリカ西海岸との補給線を維持すること、②ハワイーソロモンーフィジーの線を確保することによって、米西海岸とオーストラリア・ニュージーランドとの補給線を維持することの2点を強調した。

陸軍のジョージ・マーシャル参謀総長とニミッツはともに豪州との補給線を確保する重要性を認識しており、1942年1月から4月までの間、太平洋地域の各拠点に80,000名の陸軍部隊を配置した。ハワイ、豪州には各1個歩兵師団が、カントン島、クリスマス諸島には、歩兵、砲兵、航空隊の混成部隊が派遣され、ほぼ同時にフィジーの守備隊にニュージーランド軍部隊が増派された。42年1月には、フィジー、ニューカレドニアへの前進基地として、サモアに第2海兵旅団(約5,000名)が進出し、ツツイラ島の飛行場建設に着手した。ツツイラ飛行場は3月に完成し、航空隊が進出した。かくして6月までにサモア方面に10,000名を超える兵力が駐留していた7。さらに7月15日、エファテよりも150マイル、ソロモンに近い、ニューへブリデス北端のエスピリトサント島に海兵隊の守備隊(1大隊)が増援され、飛行場の完成を急いでいた8。

アメリカ軍部において、ソロモン方面の反攻を最初に提案したのは海軍側であり、1942年2月なかばのことであった。豪州との連絡線を強化した後、3月末、500名の陸軍部隊がニューへブリデス諸島のエファテ島に上陸した。ハワイから海兵隊から増援部隊としてハワイから海兵隊、ついで海軍の部隊が到着し、水上機基地が建設された。6月26日、第1海兵師団と空母2隻を基幹とする兵力をもって8月初めころツラギとガダルカナルを攻撃する海軍の案が採択された(ウォッチタワー作戦)。7月9日、南太平洋方面指揮官ロバート・ゴムリー提督がその命令を受けた9。

直接陸上戦闘を担任する第1海兵師団指揮下の一部は、すでに3月にサモア島に派遣されていた。師団長率いる主力は、6月10日ウェリントン(ニュージーランド)に到着した。当初8月1日上陸開始予定であったが、準備の都合上8月7日に延期された。7月28日から4日間、予行演習を行うため大船団がコロ島(フィジー)に集結した10。

リッチモンド・ターナー海軍少将は、7月18日コロ島に到着し、水陸両用軍司令官の地位についた。ターナーをはじめとする海軍側は、上陸部隊を海上部隊の一部として、艦隊の指揮下にあるものと捉える伝統的な考え方をとっていた。しかしアレキサンダー・ヴァンデクリフト第1海兵師団長は、海兵隊における事前の研究に基づいて、艦隊指揮官とは分離した明確な指揮権を求め、海軍側から了承された。

ゴムレーは、戦略的観点から3つのグループを設置し、指揮を取った。まず空母「サラトガ」、「エンタープライズ」、「ワスプ」、高速戦艦「ノース・カロライナ」、巡洋艦6隻、駆逐艦16隻からなる機動部隊、第2に攻撃型輸送船13隻、駆逐艦4隻、輸送船6隻などからなるターナー少将率いる水陸両用部隊、第3にジョン・マケイン海軍少将麾下の陸上航空部隊(南太平洋方面航空隊)である。第1陣としてウェリントンを発ったヴァンデクリフトは、第2陣の到着が遅れ、悪天候が続いたことから、8月1日の上陸開始が困難であると指摘し、キングとゴムレーは8月7日に延期することを了承した。同時にキングは、これ以上の延期は容認できないとの警告を付け加えた11。

ヴァンデクリフトが6月26日、出撃命令の予告を受けた時、彼の幕僚は攻撃目標の地理や兵力についてほとんど知識を持っていなかったので、第1海兵師団の情報参謀は、急遽オーストラリアに渡り、民間人から聞き取りを行うとともに、航空写真の検討を行った結果、ルンガ海岸が上陸地に決定した。7月中に作成された見積りでは、日本軍の兵力について最大で8,400名という数字が出され、7月30日のコロ島における演習に際して提出されたターナーの作戦計画A3-42においては、ツラギ島に1,850名、ガ島に5,275名の兵力が存在すると想定されていた。

7月1日のニミッツの命令に従って、ゴムリーはニュージーランド、ハワイ、アメリカ本土の各地から全部隊をフィジーの南方に集結させた。7月28~30日に行われた最終のリハーサルを終え、7月31日深夜、19隻の輸送船と4隻の駆逐艦に分乗した19,000名の海兵隊員は出航した。上陸前の2日間、空は低い雲で覆われ、突風が吹き、断続的に雨が降るという理想的な天候に恵まれた12。

8月7日午前2時40分、上陸部隊は、エスペランス岬の北西で二手に分かれ、それぞれツラギ、ガ島に向かった。ヴァンデクリフト少将直率のガ島では、午前9時10分、第5海兵隊が上陸を開始し、連隊本部、重火器隊、砲兵隊が続いた。日本海軍守備隊の大きな抵抗を受けることなく、上陸は成功した13。

米軍侵攻の第一報は、7日4時30分、ツラギ通信所からもたらされた。空母機動部隊をともなう上陸部隊の来攻を伝え、早くも6時には「敵兵力大、最後ノ一兵迄守ル、武運長久ヲ祈ル」との訣別電がラバウルの第8艦隊司令部に届いた14。

日本海軍第8艦隊司令長官三川軍一中将は、7日14時30分、重巡「鳥海」以下艦隊の全力をもってガ島に向け出撃、8日深夜、連合軍の巡洋艦隊に遭遇し、奇襲に成功、重巡「シカゴ」、同「キャンベラ」など4隻を撃沈する戦果を挙げたが、ルンガ泊地の輸送船団の攻撃は行わなかった(第一次ソロモン海戦)15。

米側にとって危機は続いた。この海戦の敗北を受けて、夕方、輸送船団は、4単位分の弾薬と37日分の食糧を残して、ヌメア(ニューカレドニア)に向けて出航したため、自力で移動することを余儀なくされた。ウェリントンで積み込まれた60日分の物資と10単位の弾薬は、この種の作戦において標準とされていた食糧90日分、弾薬20単位を大きく下回っていた。このため、1日2食の食事を鹵獲した日本軍の食糧に依存することになった16。

輸送船団が引揚げた後、上陸した海兵隊にとって唯一の希望は飛行場だった。ヴァンデクリフトは、防御陣地の構築に力を注いだ。8日の飛行場占領と同時に、海兵師団の技術将校は、日本軍の施設を点検し、2,600フィートの滑走路は2日で完成し、残りの1,200フィートは約2週間で利用可能になると報告した。しかし、この技術将校の見積もりは、輸送船団がブルドーザー、パワーショベル、ダンプトラックを積んだまま引揚げる前になされたものであった。このため、日本軍が残していった舗装機、発電機や手動の土木作業具を使用して滑走路の建設に着手し、18日、飛行場は完成した。20日、ミッドウェーで戦死した海兵隊飛行士ロフトン・ヘンダーソンにちなみ命名されたヘンダーソン飛行場に、F4F 9機、SBD 9機が到着した17。

8月9日から20日までの間、守備隊は空からの支援も海上からの支援も受けられず、通信網も不安定であった。加えて、食糧不足、連日の重労働、睡眠不足に悩まされるという危機的な状況にあったが、航空隊の到着によりこの危機は終わった。

2 日本軍のガ島攻撃

日本軍は、飛行場の奪還を目指して3度にわたる攻撃を行った。8月20日夜、一木清直大佐(歩兵第28連隊長)率いる900名が飛行場の攻撃を開始し、イル川河口の砂洲を越えて陣地に突進したが、機銃と砲撃により阻止され、21日17時には戦闘は終了した18。

9月12日夜、川口清健少将以下の川口支隊主力約5,000名が12、13両日の夜、飛行場南方の高地(米側は後にエドソン高地と呼称、日本側呼称はムカデ高地)に向けて攻撃を開始し、一部陣地を突破、飛行場の南東に侵入したが、14日昼には飛行場から離陸した航空機から攻撃を受けて、稜線付近の日本軍はジャングルへと撤退した。

10月24、25日には蘭印からガ島に派遣された丸山政男師団長以下の第2師団が飛行場西方のタサファロングに上陸し、密林内を機動して、再び飛行場南方の高地で総攻撃を行った。数十キロに及ぶ縦隊の態勢から右翼隊は展開に失敗し、米軍陣地の強化された火力により左翼隊による主攻勢は頓挫した。

10月の総攻撃が失敗した後も、大本営はガ島奪回のため兵力増強を企図したが、11月14日の第38師団主力の船団輸送が壊滅的打撃を受け、一挙に8万総トンの陸軍輸送船が喪失したことで、ガ島作戦は転機を迎えた。12月31日、天皇臨席の大本営会議でガ島撤退が正式に決定した19。陸海軍の協力の下、2月1日、4日、7日の3次にわたる駆逐艦の艦艇輸送による撤収作戦が行われ、ガダルカナル攻防戦は、幕を閉じることになる。

3 ガダルカナルの教訓

アメリカ側では、10月から11月にかけて陸軍2個師団が増加され、12月初旬第1海兵師団はガ島を去った(第2海兵師団と交代)。この直後、米海兵隊で1942年12月から翌年1月初めに行われた、ガ島の戦闘に参加した将校への聞き取り内容を(1)上陸作戦、(2)戦術・訓練、(3)衛生の内容ごとに検討する。

-

(1)上陸作戦

海兵隊G-2のハリス中佐への聞き取りにおいては、以下の意見が提出された20。上陸部隊の物資と弾薬の量をそれぞれ30日分、5単位に削減する必要がある。その主な理由は、海岸での荷役の人手不足の問題を解消し、海岸における物資集積に対する脆弱性を軽減することである。水際で物資を取り扱う荷役作業員を大幅に増員する必要がある。戦闘部隊は、上陸時の戦闘に必要な火力を確保するため歩兵と砲兵を含む自己完結型のユニットにすべきである。

トワイニング中佐(第1海兵師団G-3)に対する聞き取りにおいては、以下の意見が提出された21。第一波の強襲部隊を除いて、すべての上陸は綿密な計画によって管理、実施可能である。強襲部隊は実際の船舶、舟艇を使って3か月間の訓練を実施する必要がある。荷下ろし作業は、船内での交通整理、チームワークのため徹底的な訓練と予行演習が必須である。上陸用舟艇の損害は非常に大きいので、20パーセントの予備が必要である。

強襲部隊は最小限の装備で上陸しなければならない。4日分の補給物資で十分である。上陸作戦は近距離の船団から夜明け前の暗闇のなかで行わなければならない。上陸が成功するか否かは、1時間以内に決まる。夜明け前の上陸を阻止することは不可能である。輸送船への積載について、上陸作戦時に積載する食糧と弾薬の量を大幅に削減する必要がある。大量の物資は、膨大なトン数のために疲労困憊し、物資が海岸に散乱することになる。Dデー(上陸日)に揚陸するのは、弾薬5単位と食糧10日分までとすべきである。追加物資の揚陸は、D+2日以降、部隊全体の所要物資の揚陸はD+4日以降、総量は60日分以下にすべきである。海兵隊のマニュアルよりも上陸後2−4日後の補給の速度と総量を緩和すべきである。弾薬は小銃弾よりも砲弾、とくに迫撃砲の消耗が非常に早かった。

マッキーン中佐は、上陸の手順について次の意見を述べている22。上陸時の荷役部隊は拡大する必要がある。1個大隊の上陸には200名、1個連隊の上陸にはおそらく大隊全部が必要である。この荷役大隊は予備兵力として使用できる。この上陸作戦では荷下ろしできたのは輸送船の60%、補給艦艇の15%に過ぎなかったため、物資の量を縮小する必要がある。30日分の食糧は、短時間で揚陸するにはあまりにも多すぎ、15日分の食糧が適正だった。3 単位(5 単位ではなく)の弾薬を戦闘部隊に持たせるのが妥当である。車両は海岸で物資や弾薬などの移動のために緊急に必要である。

パーキンス大尉は、上陸作戦について以下の意見を述べている23。最初の上陸では、ヒギンズ・ボート(開閉式ランプを備えた上陸用舟艇)は、多くの舟艇と一緒に輸送船から下ろされるが、青や緑の発光信号で上陸順に呼び出された。しかし色信号は紛らわしく混乱を来すことがあった。平時とは異なり、弾薬は甲板ではなくすべて船倉に積んでおかなければならない。海岸の作業に当たる人員は、マニュアル類の規定よりも大規模でなければならない。この作戦では、荷役部隊の疲労のため、物資が浜辺に積み上げられるようになった。一部の先住民の労働力が使われ、また数人の捕虜も使われた。大隊の海岸部隊は合計200名程度にすることが望ましい。

上陸作戦について一致して主張されているのは、まず第一波の強襲部隊の携行する食糧、弾薬が多すぎるということと、輸送船から舟艇への荷下ろし、そして海岸における荷役の兵員が少なすぎるということである。上陸日の揚陸は、食糧15日分、弾薬3~4単位とすべきという声が多い。また短時間で荷下ろしが可能なように、輸送船内の積載方法について改善が必要との意見も共通していた。

-

(2) 戦術・訓練

ジャングルにおける戦闘について、ハリス中佐(前出)は、徹底的な訓練が必要である。60ミリ、81ミリ迫撃砲、75ミリ、105ミリ榴弾砲、海軍艦艇に対する155ミリ砲など、火砲による近接支援の価値は計り知れない。とくにジャングルでは60ミリと81ミリの迫撃砲が有効である。手榴弾の価値は極めて大きく、消費量は想定の5倍であった。ブローニング自動小銃は狙撃兵の巣を一掃するために有効であった、と述べている24。

トワイニング中佐(前出)は、ジャングルでの戦闘は間断ない哨戒活動にかかっており、部隊が足止めされたときには敵の機関銃を一掃する必要がある。師団の全員が戦闘に参加できなければならず、体力不足の兵員は行軍中に脱落した場合、その部隊は深刻な戦闘力不足に陥った。一人がライフルと銃剣、手榴弾を持ち、2人目はトミーガン、3人目がブローニング自動小銃を持つ、3名の歩兵からなる分隊を組織したところ、有効であったと述べた25。

訓練について、同中佐は、1日2時間のドリルではなく、25マイルのハイキングとクロスカントリーによって、部隊は本当の意味で鍛えられなければならない。そうでなければ、行軍の途中で脱落してしまう。部隊は実際の近接火力支援に慣熟させなければならない。ガダルカナルの部隊は、砲弾が落ちると何百ヤードも後退した。各連隊あたり1個大隊に、3か月間の上陸作戦の特別コースを受けさせるべきで、実際の船舶及び舟艇を使用した訓練が不可欠である。分隊による訓練、個人の偵察訓練がジャングルにおける戦闘の基礎となる。現状では下級将校の素質が嘆かわしいほど低い。

装備について、攻撃隊にはより軽い機関銃が必要である。現在の機関銃(口径0.5または0.3インチ)は、陣地防御には適しているが、ジャングルでの戦場には重すぎる。迫撃砲はジャングルの戦場において期待できる兵器である。日本軍の迫撃砲による被害は、死傷者の6パーセントを占めたと述べている。

エドソン高地の戦いで大隊の指揮を執ったプラー少佐は、以下の意見を述べた26。夜間訓練に重点を置き、夜間行動に対する自信を持たせることが必要である。訓練においては、大隊が最低1,000ヤードの間口を持つ防御陣地を形成し、奥行きのある配置をとることを推奨する。第1海兵師団に一時的に編成されたものと同様の偵察中隊を各師団に編成すべきである。この中隊は元猟師、経験豊富な森林労働者で構成されていた。必要条件の第1は密林のなかでの行動能力、第2は射撃の能力であった。

第5海兵隊の指揮官エドソン大佐は、以下の意見を述べている27。日本兵は自分が無敵だと教えられ、側背に回り込むと敵が逃げ出すことに慣れている。そのため、彼は退却しないアメリカ軍に動揺し、混乱し、敗北した。訓練については、個人または分隊の戦術、とくに個人の偵察、浸透の技術を強化する必要がある。

-

(3) 衛生

第1海兵師団の軍医、ケック海軍中佐は次の所見を述べている28。ガダルカナルでは、非常に高い確率で精神症状が発生した。その理由は、第1に、兵士が非常に狭い場所に閉じ込められたため、閉所恐怖症が生じた。第2に絶え間ない艦砲射撃や空襲にさらされたこと、第3に現役の海兵隊員たちは、もし戦闘に適切な対処できなければ、将来のキャリアを台無しになりかねないと考え、緊張と不安を覚えるようになった。

避難のための自傷行為、手足の指の切断、気が狂ったふりをするなどの詐病が蔓延し、「ジャングル法廷」で頻繁に扱われた。詐病を防ぐ最良の方法は、個人のプライドに働きかけることだった。

マラリアの予防薬にはキニーネとアトブリンが最適だった。これらの薬品が6週間にわたって欠乏したことで、第1海兵師団の兵士は100パーセント、マラリアに罹った。マラリア地域に入る少なくとも1週間前に予防薬の服用を開始すべきである。また非常に高い確率で赤痢が発生した。サルファジアゾールが最も効果的で3日間で回復を見た。食事前に食器を煮沸することが効果的で、便所にシートやカバーをかけることも効果があった。

湿潤なジャングルでは兵士は水虫を発症したが、効果的な対策はない。また熱帯性潰瘍が発生した。最高の治療法は、クロラミンの95パーセントのアルコール溶液であった。兵士たちはジャングルでヘルメット、銃剣付きのライフル、弾薬以外はすべて捨て、快適さを求めて軍服を裁断した。このような規律の欠如は、軍隊が精強さを維持するために止めなければならない。

日本軍の強さに関する事前の情報が兵士たちに行きわたっていたためか、精神異常(詐病を含め)をきたす兵士が多かったことが分かる。また抗マラリア薬の不足のため、師団のほぼ全員がマラリアに罹患したのは、日本軍と同様であった。このような状況下で、兵士たちの規律も弛緩していたのであった。

海兵隊将校の聞き取りから、上陸初期米軍もまた海岸における荷役作業、補給、衛生の面で、危機に直面していたことが理解できる。

おわりに

海兵隊における聞き取り内容は、ジョージ・マーシャル陸軍参謀総長の求めにしたがって印刷され、『ガダルカナルの戦闘』として将校、兵士に配布された。その序文でマーシャル将軍は、「アメリカ海兵隊とドウボーイ[陸軍歩兵のこと]たちは、日本兵がスーパーマンでないことを教えてくれた。[中略]彼らの記録は、アメリカの兵士たちの勇敢さと機知にとんだ最高の記録である。兵士と将校たちは、この記録を読み、教訓を生かすよう努めるべきである。われわれは、勇敢な男たちが血の代償で得た教訓を活かさなければならない」を記している。

本文では、すでに検討した聞き取り内容を含め、戦闘に参加した兵士たちの種々の陳述が収録されており、末尾に以下のような「要旨」が掲げられている30。

-

①ジャングルでの戦闘に備えるため、部隊は高度な個人訓練を受けなければならない。指揮官は、下士官兵に自分の責任は何か、それぞれの状況で何を期待されているのかを丁寧に説明することに腐心しなければならない。監督なしで正しく行動することを信頼できない弱い兵士は、可能な限り戦闘地域に到着する前に排除しておくべきである。

森林のなかで手榴弾を投げる訓練を徹底的にしなければならない。カモフラージュの技術についても、高度な熟練が必要である。現実的な訓練によって、多くの恐怖心を克服することができる。至近弾の爆発、敵の小銃、機関銃や砲撃の音に戦場に着く前に経験しておく必要がある。そして、敵の精強さを強調しすぎてはいけない。 -

②訓練においては、偵察と巡回を重視しなければならない。兵士は何時間も動かず、静かにしていることが求められるので、忍耐の訓練が必要である。

-

③すべての兵士が、哨戒(patrol)に適性を持つわけではなく、優秀な哨戒要員を訓練を通じて選抜しなければならない。訓練では10~15時間の哨戒を課す必要がある。

-

④日本軍が使用している膝撃ち迫撃砲(Knee Mortar)が必要である。手投げだけでなく、膝撃ちにも小銃擲弾にも使える万能手榴弾を採用すべきである。

-

⑤全部隊は、ジャングルでの前進中に互いに連絡を維持するための訓練を受けなければならない。

-

⑥聞き取りにおいて、リーダーシップについて多くの指摘がなされた。第5海兵隊と第7海兵隊が示した指導力は、経験豊かな将校と下士官の豊富さにおいて際立っていた。

この文書は、現在では “Fleet Marine Reference Publication(FMRP)12-110”として、海兵隊において教訓を保存、普及するための文書として位置づけられ、公表されている。

Profile

- 清水 亮太郎

- 戦史研究センター戦史研究室

- 専門分野:

国際関係史