NIDSコメンタリー 第341号 2024年7月23日 イエメン情勢クォータリー(2024年4月~6月)—— フーシー派による軍事的エスカレーションの継続と国内統制の強化

- 理論研究部社会・経済研究室 研究員

- 𠮷田 智聡

エグゼクティブ・サマリー

- フーシー派は前四半期に引き続き、紅海等での船舶攻撃と対イスラエル本土攻撃を実施した。同派は5月にエスカレーションの「第4局面」への移行を宣言し、地中海も作戦対象地域に含めた。6月以降は「イラク・イスラーム抵抗」との合同軍事作戦を発表するなど、イランの調整を通して「抵抗の枢軸」他組織との連携を強めつつある。さらに同派は本四半期に新型兵器を多数公開した。特に極超音速ミサイルの保有疑惑が取り沙汰されており、6月初旬公開の弾道ミサイル「パレスチナ」はイランの極超音速ミサイル「ファッターハ」などとの類似性が指摘されている。

- アリーミー政権派は、経済面でのフーシー派との抗争を加速させた。アデンを拠点とする国際承認政府側のイエメン中央銀行は、フーシー派が新たに発行した100リヤル硬貨に反発するとともに、サナア拠点の銀行に対して本店をアデンへ移転するように求めた。この決定に従わない銀行には法的措置が執行されるため、フーシー派が強い反発を示したほか、国際機関からはイエメン支援にかかる国際送金に支障をきたすとの懸念が示されている。

- 南部移行会議は4月上旬に、ラヘジュ県にてフーシー派との比較的大規模な戦闘を行った。しかし、フーシー派の攻勢によって始まったこの戦闘は同月中旬には鎮静化したため、全面的なエスカレーションには至らなかった。南部では急性水様下痢およびコレラの疑いがある症例が増加しており、慢性的な停電と併せて、夏季に向けてビン・ムバーラク内閣への不満が高まる可能性が高い。

(注1)本稿のデータカットオフ日は2024年6月30日であり、以後に情勢が急変する可能性がある。

(注2)フーシー派は自身がイエメン国家を代表するとの立場をとるため、国家と同等の組織名や役職名を用いている。本稿では便宜的にこれらを直訳するが、これは同派を政府とみなすものではない。

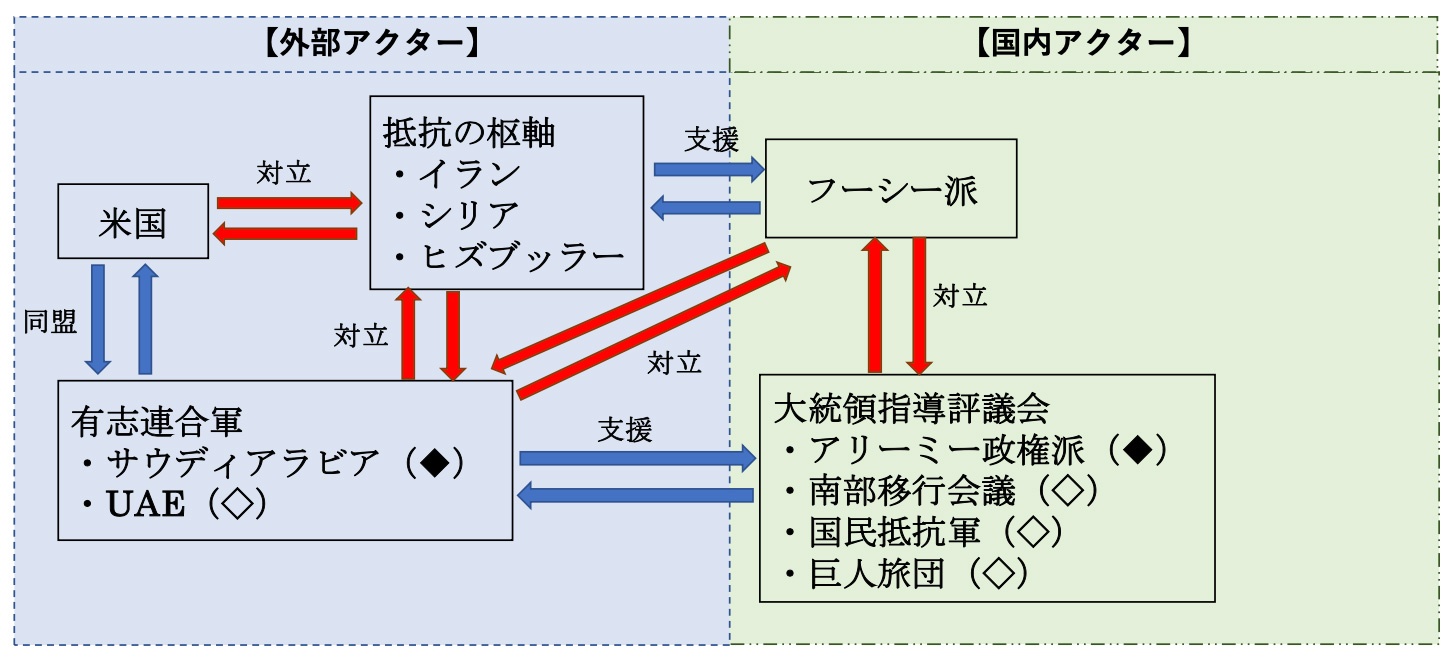

【図1:イエメン内戦におけるアクターの関係】

(注1)大統領指導評議会の中で、サウディアラビアの代理勢力と評される組織を(◆)、UAEの代理勢力と評される組織を(◇)とした。

(注2)代表的なアクターを記載した図であり、全てのアクターを示したわけではない。

(出所)筆者作成

フーシー派:エスカレーションの「第4局面」と新型兵器の連続公開

前四半期に引き続き、フーシー派は2023年10月中旬から開始した対イスラエル本土攻撃、および同年11月中旬以降の紅海等を通航する船舶への攻撃を継続した。過去2四半期のフーシー派の軍事活動1、および1月11日の米英空爆については別稿で示したため、別途参照されたい2。

フーシー派最高指導者アブドゥルマリク・フーシー(‘Abd al-Malik al-Ḥūthī)は、軍事的エスカレーションの「第4局面」への移行を宣言し、これを受けて同派の軍は5月3日に攻撃対象の拡大を発表した3。同派は、地中海を経由してイスラエルへ入港する船舶を新たに攻撃対象に追加した。軍声明では第1~第3局面がどの時点までを指すのか定義されなかったものの、①2023年10月以降のイスラエル南部へのドローン・ミサイル攻撃、②同年11月以降のイスラエル関連船舶への攻撃、③2024年1月以降の米英船舶への攻撃、④地中海経由のイスラエルへ入港する船舶への攻撃という時期の分類が外部メディアから示されている4。他方でフーシー派側国営『サバ通信』傘下のシンクタンクである「調査情報センター5」は、第1に紅海とバーブ・マンデブ海峡の封鎖、第2に紅海・アラビア海への作戦域拡大、第3にインド洋への作戦域拡大、第4に地中海への作戦域拡大の4局面に分類している6。米国防当局者によれば、フーシー派は地中海を射程に収めるミサイルを保有しているとみられる7。同派は5月に地中海上の船舶へ向けた攻撃を実施したと発表したものの、同海域において目立った被害は報告されていない。

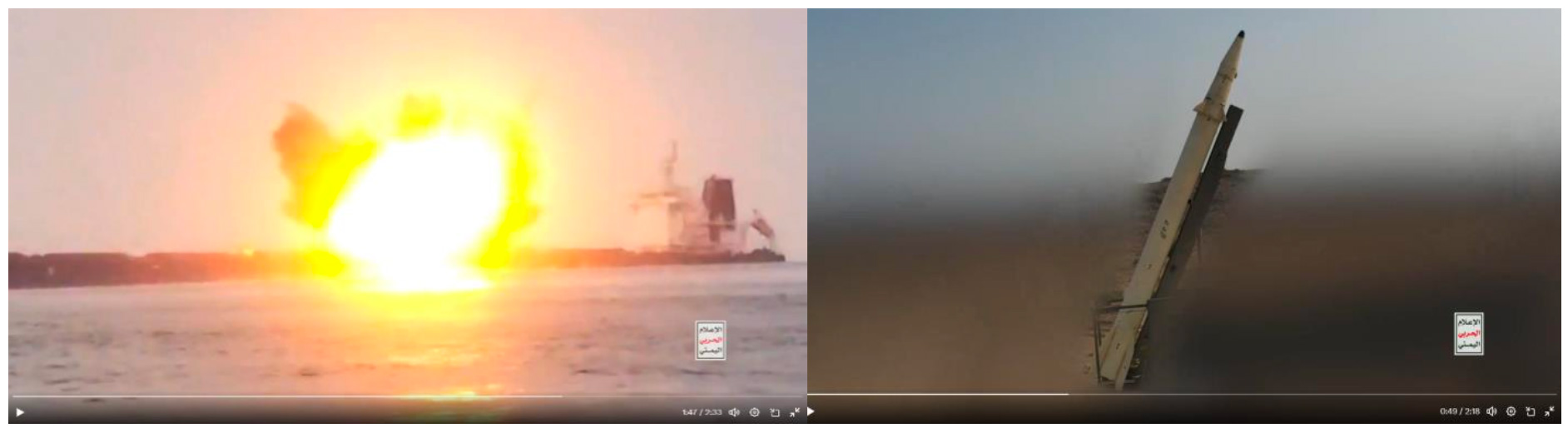

他方で、本四半期にフーシー派は新型兵器を多数公開・投入するなど、軍事能力について懸念すべき事例が多数看取された。4月下旬には「MSC Orion」号がイエメン沖南方600km辺りで攻撃を受け、これは同派がインド洋を対象とする攻撃能力を有していることを示唆している8。ワシントン近東政策研究所は5月下旬に「Laax」号が攻撃を受けた事例を検証し、フーシー派がレーダー誘導式巡航ミサイル9を保有している可能性を指摘している10。また6月12日にリベリア船籍の「Tutor」号がフーシー派の水上即席爆発装置(WBIED)、UAVおよび弾道ミサイルの攻撃を受けて沈没した。同派はこの攻撃の様子を公開しており、2隻のWBIEDが同号の左舷後部と中部に接触したことで爆発が発生した[図2左参照]。フーシー派は「Tutor」号への攻撃にWBIEDの中でも「トゥーファーン1」の使用を示唆しているが、同派はより高性能な「トゥーファーン2」や「トゥーファーン3」を保有している上、6月23日には新型の「トゥーファーン・ムダンミル」を用いて「Transworld Navigator」号を攻撃した。同派によれば「トゥーファーン・ムダンミル」はペイロード1,000~1,500kg、45ノットの性能を有しており、2022年9月に就役した「トゥーファーン1」(ペイロード150kg、35ノット)と比して、高い性能を有している11。

これらに加えて、フーシー派の極超音速ミサイル保有疑惑についても言及しておきたい。6月3日のエイラート攻撃に際して、同派は長距離弾道ミサイル「パレスチナ」を初めて使用した。フーシー派は「パレスチナ」を国産であると主張しているが、同ミサイルはイランの極超音速ミサイル「ファッターハ」などとの類似性が指摘されている12。「パレスチナ」の性能には不明な点が多い一方、フーシー派は6月下旬に新型ミサイル「ハーテム2」の保有を明らかにし、同ミサイルが極超音速ミサイルであると主張した[図2右参照]。同派の極超音速ミサイル保有疑惑に関しては、3月にロシアの『RIAノーボスチ』が報じたのが初であったが、当時米国防当局が即座に否定していた13。これらが極超音速ミサイルかどうかは不明であるものの、自律的な兵器製造能力に乏しいフーシー派が(自派既存兵器との比較では)高性能な新型兵器を立て続けに公開したことを踏まえると、イランが自国内でも先端技術に近いレベルの技術や装備を同派に移転している可能性は否めない。なお両ミサイルの発射動画を見ると、発射には移動式発射台が用いられているとみられるほか、大量の白煙がスカート状に広がって噴出しており、固体燃料式の特徴が窺われる。

6月6日にフーシー派は、ハイファ港で軍用品を運搬していた船舶などを対象とした軍事作戦を行ったと主張した(イスラエル軍は否定)14。この声明では、作戦が「イラク・イスラーム抵抗」との合同軍事作戦であると発表されたことが注目を集めた。アブドゥルマリクは初となる合同軍事作戦が第4局面の枠組み15の中にあると述べており、同月12日にも軍はイスラエル南部のアシュドッドや同国北部のハイファに対して、イラク・イスラーム抵抗との合同軍事作戦を実施したとの声明を発出した16。合同軍事作戦がどの程度綿密な連携によるものかは疑問がある上、実際にはイランの革命防衛隊が指揮しているという見方が示されている17。イランは4月の在シリア大使館領事部への攻撃に端を発するイスラエルとの応酬、5月の大統領らの死亡事故など、本四半期中に大きな事案に直面した。イランが代理勢力間の共闘を通したエスカレーションの姿勢を見せたことは、6月28日に大統領選挙が控える中で、ガザ戦争への直接介入を避ける従来の方針を堅持したと考えられる。

【図2:「Tutor」号左舷中部爆発の様子(左)/新型ミサイル「ハーテム2」(右)】

(出所)al-I‘lām al-Ḥarbī より引用

米英はフーシー派の攻撃に対する防勢作戦を実施したほか、同派支配地域を空爆した。空爆によりフーシー派の軍事施設は被害を受けているとみられる一方、同派はエスカレーションを強調した上で攻撃を継続していることから、米英は同派の抑止という目標を達成できていない。その要因として、軍事面では英国国際戦略研究所(IISS)のファビアン・ヒンツ(Fabian Hinz)が衛星画像を用いて明らかにしたように、フーシー派が2022年4月の停戦以降に新規のトンネル掘削を本格化させていたことが挙げられよう18。彼によれば、フーシー派はヒズブッラーやハマースが好むような秘匿性の高いトンネルではなく、衛星に写るような大規模な施設を建設する傾向にある。さらに前述した新型兵器の出現に見られるように、イランの密輸が止まっていないことも重要である。米国国連代理大使ロバート・ウッド(Robert Wood)は、イランがフーシー派に対して弾道および巡航ミサイルを含む先端兵器を供与している証拠があると述べ、イランに対して「前例のない」量の兵器移転を止めるよう求めた19。

フーシー派はパレスチナ支援で得た支持を背景に、国内では民衆の動員を継続した。前四半期にフーシー派の初等軍事教練修了者が急増した点は拙稿でも指摘したが、ワシントン近東政策研究所のミヒャエル・ナイツ(Michael Knights)によれば、同派の民衆動員は国防省動員総局(Hay’a al-Ta‘bi’a al-‘Āmma)が所管している20。同局局長は、フーシー派の前身ともいえる「信仰する若者たち」運動の設立者の1人とも目される、同派の最古参幹部アブドゥッラヒーム・フムラーン(‘Abd al-Raḥīm al-Ḥumrān)である21。フムラーンはフーシー派公式報道では「サアダ大学学長」と記載されることが多いが、反フーシー派メディア『マスダル』によれば、これは動員に関与していることを秘匿するためであるという22。また本四半期にフーシー派は、「サマー・コース(サマー・スクール)」と呼ばれる学外授業を例年通り実施し、若年層の教化を促進した。フーシー派が国家機構を掌握してから10年近くが経っており、本稿執筆時点でサマー・コースを受講している青少年の中には、フーシー派の支配しか経験したことがない者も含まれる。

民衆動員に加えて、フーシー派は体制に不都合な人物の排除を進めた。同派の諜報部門にあたる「治安諜報局」は、5月初旬に後述するサーレハのスパイ網「400部隊」を、6月10日に米国CIA関連のスパイ網を摘発したと発表した23。後者の数日前の6月上旬には、フーシー派によって国連職員13名が拘留された。同派が国連に対してこのような強硬な措置に踏み切った背景については明らかにされていないものの、アブドゥルマリクがスパイ網摘発の祝意演説の際に、米国が諜報活動において国連職員を用いていると主張した点は注目に値しよう24。

公開情報を見る限りでは、本四半期に和平交渉の具体的な進展は見られなかった。国連事務総長イエメン担当特使ハンス・グルンドベリ(Hans Grundberg)は地域情勢による和平合意への悪影響に苛立ちを吐露しつつ、和平に関係する諸アクターが自身の立場を強化するための行動を続けていることに警鐘を鳴らした25。5月14日付の『ガーディアン』紙報道によれば、米国はサウディアラビアがフーシー派との和平交渉を進めることを認めていた26。しかし6月6日付の『ブルームバーグ』報道では、米国はサウディアラビアなどに対して、フーシー派が海洋軍事活動を停止するまで交渉を前進させることはできないという立場を示したとされ、態度を硬化させている可能性がある27。

上述の通り、現状での交渉妥結は米国の圧力を受けて足踏みしているとみられる一方、サウディアラビアとフーシー派は交渉の妥結それ自体には前向きな姿勢を維持していると見受けられる。フーシー派の交渉団代表ムハンマド・アブドゥッサラーム(Muḥammad ‘Abd al-Salām)は、後述する国際承認政府との経済面での争いの激化に関して、(国際承認政府の背後にいる)サウディアラビアへ警告を発しつつも、停戦やディエスカレーションに関する後退は望んでいないという立場を示した28。また同派は2023年に引き続き、軍事委員長ヤヒヤー・ラッザーミー(Yaḥyā al-Razzāmī)を代表とする一団をメッカ巡礼に向かわせたことから、水面下でのサウディアラビアとの調整は継続していると考えられる29。

アリーミー政権派:経済面での抗争の激化

大統領ラシャード・アリーミー(Rashād al-‘Alīmī)はマアリブ県の視察を行ったほか、6月中旬にアラブ連盟サミットに出席した。4月22日には、政権派の支持基盤「イエメン改革党(イスラーハ)」の重鎮であり、国連および米国からテロリスト指定されていたアブドゥルマジード・ズィンダーニー(‘Abd al-Majīd al-Zindānī)が、イスタンブールの病院で死亡した30。彼の訃報に際して、ハマースの最高指導者イスマーイール・ハニーヤ(Ismā‘īl Hanīya)は弔意を示した31。

本四半期に中国は、アリーミー政権派の新外務大臣シャーイウ・ズィンダーニー(Shā’i‘ al-Zindānī)などと接触を図った[表1参照]。駐イエメン・中国代理大使である邵峥は、4月7日にシャーイウとの会談に臨み、第10回中国・アラブ協力フォーラム大臣会合へ招待した。シャーイウは同会合に参加するとともに、中国国家国際発展協力署(CICDA)との5,000万元規模の経済・技術協力協定に署名した32。このほかに邵峥は4月23日にアデン港を視察33し、翌24日に国防大臣ムフスィン・ダーイリー(Muḥsin al-Dā‘irī)と会談を実施した34。中国はこれまで国際承認政府への支持を原則として、フーシー派など様々なアクターとの関係構築に努めてきた背景があり、今後もバランスを取りながらイエメンでのプレゼンス拡大を図るとみられる。

【表1:中国とイエメンの要人接触】

| 日にち | 中国側 | イエメン側 | 内容 |

|---|---|---|---|

| 4月6日 | 王毅(外務大臣) | シャーイウ・ズィンダーニー(外務大臣) | ズィンダーニーの外務大臣就任への祝電 |

| 4月7日 | 邵峥(代理大使) | シャーイウ・ズィンダーニー(外務大臣) | 中国・イエメン二国間関係の懇談、第10回中国・アラブ協力フォーラム大臣会合の招待状手交 |

| 4月21日 | 邵峥(代理大使) | ファラジュ・バフサニー(副大統領 兼 南部移行会議副議長) | 経済開発を中心とする二国間関係に関する懇談 |

| 4月23日 | 邵峥(代理大使) | アフマド・ビン・ムバーラク(首相) | 中国・イエメン二国間関係、和平プロセスに関する懇談 |

| 4月24日 | 邵峥(代理大使) | ムフスィン・ダーイリー(国防大臣) | イエメン情勢、紅海情勢などに関する懇談 |

| 5月14日 | 邵峥(代理大使) | アブドゥルワッハーブ・アーニスィー(イスラーハ書記長) | イエメン・地域情勢、イスラーハ・中国共産党の段階的な関係発展などに関する懇談 |

| 5月28日 | 翟雋(中東問題特使) | シャーイウ・ズィンダーニー(外務大臣) | 中国・イエメン二国間関係、イエメン・紅海を中心とする中東情勢に関する懇談 |

| 王毅(外務大臣) | シャーイウ・ズィンダーニー(外務大臣) | 外務省級政治協議委員会の復活など二国間関係の強化について懇談 |

(注)主要な要人会談を記したものであり、網羅的なものではない。邵峥の動静については、在イエメン・中国大使館の中国語版HPに詳細が記されているため、そちらを参照されたい。

(出所)Wizāra al-Khārijīya wa Shu’ūn al-Mughtaribīn, Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China を基に筆者作成

軍関連の動静では、イエメン海軍は5月上旬に、サウディアラビア西部のキング・ファイサル海軍基地にて開催された海軍軍事演習「レッド・ウェーブ7」に参加した35。紅海沿岸国の海洋安全保障の向上と領海保護を目的とするこの演習には、サウディアラビアとイエメンのほか、ヨルダン、エジプト、ジブチも海軍を派遣した。なお、従来貧弱であったイエメン海軍は内戦に伴い分裂しており、国際承認政府側の海軍は依然として事実上機能していない。このほかに沿岸警備隊司令官ハーリド・カムリー(Khālid al-Qamlī)は、国民抵抗軍幹部が司令官を務める沿岸警備隊紅海管区を観閲した36。こうした小規模な活動はあったものの、オタワ大学のトマス・ジュノー(Thomas Juneau)が指摘するように、国際承認政府はフーシー派に挑戦する立場にはなく、後述するキルシュ前線での短期の衝突を除くと、本四半期も概ね国内の軍事情勢は小康状態が維持された37。

軍事面とは異なり、国際承認政府とフーシー派の経済面での争いは激化した。3月下旬にフーシー派が独自の100リヤル硬貨を発行したことを受けて、4月2日に国際承認政府側のイエメン中央銀行は総裁令17号を発出し、各銀行に対して本部をサナアからアデンへ移転するよう求めた38。同令は、60日以内にこの決定に従わなかった銀行に対して法的措置を執行するとしている39。国連人道問題調整事務所(OCHA)は、この措置によってサナア拠点の銀行が国際銀行間通信協会(SWIFT)の決裁システムから排除され、引いてはイエメン経済や人道支援に必要な資金移動に悪影響を及ぼす懸念を示した40。対するフーシー派側のイエメン中央銀行は5月末に、アデンを本部とする全銀行との取引禁止を決定した41。経済面での争いが活発化する中で、フーシー派が国際承認政府に対して限定的な軍事オプションを通した威圧を行う可能性は否定できず、アリーミー政権派はフーシー派への経済的圧力と軍事衝突の回避の両立を模索していると考えられる。

南部移行会議:1994年内戦から30年を迎えた南部分離主義

4月2日にラヘジュ県北部のキルシュ前線でフーシー派が対規模な攻勢をかけ、南部移行会議系部隊に11名の死者が発生した42。南部情勢に詳しい『South 24』は、この攻撃について(停戦合意以降の)過去2年で最も激しいものであったと評している43。キルシュ前線での戦闘は4月前半中続いたものの、南部移行会議系部隊がフーシー派の攻撃拠点となっていた村落を奪還したことで、事態は緩和した44。南部移行会議側はフーシー派が戦争の方向へ向かっていると非難45した一方、フーシー派幹部はサウディアラビアやUAEに対するエスカレーションではなく、米国の圧力への対抗であると述べている46。このほかに、海軍第1歩兵旅団司令官アリー・カファーイン(‘Alī Kafāyin)がソコトラ島の部隊を巡閲した。この海軍第1歩兵旅団は、南部移行会議がいうところの「南部海軍47(al-Qūwāt al-Baḥrīya al-Janūbīya)」に所属する部隊とみられ、拙稿で示した国民抵抗軍の海軍第1歩兵旅団(司令官:ブハイジー・ラマーディー)とは異なる48。すなわち、同じ国際承認政府内に「海軍第1歩兵旅団」を称する部隊が併存しているとみられる。ただし『ガーディアン』紙でイエメン情勢に関する記事を執筆してきたネイル・パトリック(Neil Partrick)が指摘するように、南部移行会議は実態として有効な海軍力を有していない49。

OCHAは急性水様下痢(Acute Watery Diarrhea)およびコレラの疑いがある症例について、イエメンが新たなアウトブレイクに直面していると警鐘を鳴らした50。OCHAの報告によれば、大部分はイエメン北部で発生したものであるものの、2024年3月末以降に南部で顕著な増加が見られる。アデンのサダーカ病院長ラジャー・シュアイビー(Rajā’ al-Shu‘aybī)は、感染拡大の要因について、フーシー派支配地域に加えて、アフリカ地域からの人の流入を指摘している51。さらに保健省が必要な措置を取っていないことも指摘52されており、仮に今後南部で感染拡大が続けば、アデンで慢性的に続く停電と併せて、南部移行会議がビン・ムバーラク内閣に圧力をかける口実となろう。

最高指導者アイダルース・ズバイディー(‘Aydarūs al-Zubaydī)は5月21日、南部移行会議系部隊の軍事パレードを観閲した53。5月21日は1994年に当時の副大統領アリー・ビード(‘Ali al-Bīḍ)が「イエメン民主共和国」の建国を宣言し、南北統一で建国されたイエメン共和国からの分離独立を目指した、南部分離主義勢力にとっての出発点ともいえる記念日である。この分離独立運動は2カ月ほどで鎮圧されたものの、30年の歳月を経て、今日では南部分離を掲げる南部移行会議が南部の大半を支配するに至った。他方で南部移行会議が抱える課題として、①良いガバナンスの不在、②東部への進出の行き詰まりが挙げられる。①については、支配地域内で慢性化している電力不足など、住民に基本的な公共サービスを提供できていない点である54。南部移行会議は従来、この問題を国際承認政府の内閣の行政能力不足として糾弾してきたが、これは自組織への非難をかわす狙いもあったと考えられる。すなわち、南部移行会議にとっても安定した公共サービスの提供は困難な課題であり、自組織の支持低下を避けるためにも、国際承認政府の中に留まらざるを得ない側面があるといえる。②については、南部移行会議はハドラマウト県南部まで勢力を広げることに成功した一方、同県北部ではサウディアラビアが地場組織を創設して、対抗する構えを見せている。また最東端のマフラ県はオマーンの勢力圏という側面があり、UAEの代理勢力でありアデンを中心とする南部移行会議とは距離感がある。

国民抵抗軍:モカ空港をめぐる牽制と「400部隊」の諜報活動

国民抵抗軍は開発を進めてきたモカ空港をめぐり、フーシー派を牽制する構えを示した。4月4日に運輸省および民間航空総局は、翌5日から同空港が開業することを発表した55。フーシー派は同月6日にモカへ向けて弾道ミサイル1発を発射し、無人地域に落下したとみられる56。これを受けて国民抵抗軍の報道官サーディク・ドゥワイド(Ṣādiq Duwayd)は、フーシー派がモカ空港への攻撃を行えば、痛みを伴う反撃を受けることになると警告した57。ドゥワイドは同空港が民間用であり、軍事目的では使用されないと述べている。しかし、モカ空港は捕虜交換などの人道目的だけでなく、2023年11月の最高指導者ターリク・サーレハ(Ṭāriq Ṣāliḥ)によるジブチ外遊の際に用いられており、国民抵抗軍の移動拠点となっている側面は否定できない。また、このジブチ外遊でターリクは米国の軍事・諜報当局者と会談したという報道もあり、実態としては軍事・政治目的も含まれると考えられる58。

フーシー派は軍事作戦の継続にあたり、機密情報の保全に神経を尖らせており、特に国民抵抗軍の諜報活動を警戒していると見受けられる。フーシー派は基地等の写真を撮影した地域住民の逮捕や、居住地域からの立ち退きを求めているほか、5月6日に同派が「400部隊」と呼称するスパイ網の一斉摘発に成功したと発表した59。同派によれば、400部隊はターリクの兄弟にあたるアンマール・サーレハ(‘Ammār Ṣāliḥ)によって率いられ、西海岸地域においてフーシー派側軍の情報収集や監視を行っていたとされる。前四半期に国民抵抗軍の諜報部隊は、フーシー派がWBIEDを配備するために掘削した水路の航空写真を公表するなど、西海岸地域で盛んにインテリジェンス活動を行っていた形跡がある60。今般の400部隊逮捕者の中には、所属として国民抵抗軍隷下部隊が記されている者が複数いる上、アンマールはターリクとともに西海岸地域で反フーシー派闘争を展開61してきた点も考慮すると、400部隊は国民抵抗軍の諜報部隊そのものか、あるいは諜報部隊の中の主要部隊を指す可能性が高い62。なおドゥワイドは400部隊について言及していないものの、フーシー派が同部隊構成員の指名手配書63を公表した5月14日に、同派が国民抵抗軍などに関する流言を広めることは「不安の表れ」であると述べている64。

フーシー派はガザ戦争以前の2022年に、アンマールら8名に(本人不在で一方的に)死刑判決を出しており、今般の400部隊構成員の摘発についても、フーシー派の国民抵抗軍との闘争の文脈に位置付けられる65。国民抵抗軍の前身であるアリー・アブドゥッラー・サーレハ(‘Alī ‘Abd Allāh Ṣāliḥ)の支持勢力(サーレハ派)は、2014年頃から2017年末までフーシー派と共闘関係にあった。2017年末のサーレハ派による対フーシー派蜂起は、従来サーレハに近いとみられてきた部族勢力が静観を決め込むなどの要因により、失敗に終わった。フーシー派は蜂起鎮圧後にサーレハ派関係者の粛清を行ったものの、サーレハ派の牙城ともいえる政党「国民全体会議(GPC)」が存続するなど、サーレハ派を掃討できたわけではない。そのためサーレハ派と関係があった集団の中には、今日に至るまでフーシー派支配地域内に留まっている者もおり、フーシー派はこうした層が国民抵抗軍に内通している可能性を警戒している。実際に国民抵抗軍はアリーミー政権派や南部移行会議に比して、フーシー派側の軍・治安部隊の内情を把握していると考えられる。例えば2018年にUAEがフーシー派側大統領サーレハ・サンマード(Ṣāliḥ al-Ṣammād)の殺害に成功した件について、サーレハのネットワークによって得られたインテリジェンスが貢献したと指摘されている66。

「イエメン情勢クォータリー」の趣旨とバックナンバー

アラビア半島南端に位置するイエメンでは、2015年3月からサウディアラビア主導の有志連合軍や有志連合軍が支援する国際承認政府と、武装組織「フーシー派」の武力紛争が続いてきた。イエメンは紅海・アデン湾の要衝バーブ・マンデブ海峡と接しており、海洋安全保障上の重要性を有している。しかしながら、イエメン内戦は「忘れられた内戦」と形容され、とりわけ日本語での情勢分析は不足している。そのため本「イエメン情勢クォータリー」シリーズを通して、イエメン情勢に関する定期的な情報発信を試みる。

◆ バックナンバー

- 𠮷田智聡「8年目を迎えるイエメン内戦-リヤド合意と連合抵抗軍台頭の内戦への影響-」『NIDSコメンタリー』第209号、防衛研究所(2022年3月15日).

- ———「イエメン情勢クォータリー(2023 年 1 月~3 月)-イラン・サウディアラビア国交正常化合意の焦点としてのイエメン内戦?-」『NIDSコメンタリー』第258号、防衛研究所(2023年4月20日).

- ———「イエメン情勢クォータリー(2023 年 4 月~6 月)-南部分離主義勢力の憤懣と「南部国民憲章」の採択-」『NIDSコメンタリー』第266号、防衛研究所(2023年7月18日).

- ———「イエメン情勢クォータリー(2023年7月~9月)-和平交渉の再開とマアリブ県で高まる軍事的緊張を読み解く-」『NIDSコメンタリー』第281号、防衛研究所(2023年10月19日).

- ———、清岡克吉「イエメン情勢クォータリー(2023年10月~12月)-国際社会に拡大するフーシー派の脅威と海洋軍事活動の活発化-」『NIDSコメンタリー』第295号、防衛研究所(2024年1月26日).

- ———「イエメン情勢クォータリー(2024年1月~3月-10年目を迎えたイエメン内戦とフーシー派の支持拡大-」『NIDSコメンタリー』第308号、防衛研究所(2024年4月12日).

Profile

- 𠮷田 智聡

- 理論研究部社会・経済研究室 研究員

- 専門分野:

中東地域研究(湾岸諸国およびイエメンの国際関係・安全保障)、現代イエメン政治