NIDSコメンタリー 第337号 2024年7月12日 ノモンハン事件から85年、関東軍が陥った意思決定の陥穽とは? —— 社会心理学における「集団浅慮」の観点から

- 戦史研究センター戦史研究室

- 三井 英隆

はじめに

今年、85年を迎えたノモンハン事件は、本来、モンゴル人民共和国との国境線をめぐる争いにすぎなかったが、第一次世界大戦において、国力を総動員して戦う「総力戦」を経験しなかった日本陸軍にとって、初めての本格的な近代戦となり、約2万人の死傷者が発生した。そのため、現在においても、日本陸軍の作戦における失敗事例としてのイメージが強い。「泣く子も黙る関東軍」と言われ、優秀な将校が集まっていたにもかかわらず、なぜこのような結果になってしまったのか。

米国の社会心理学者アーヴィング・ジャニス(Irving Janis)は、1961年の米国によるキューバ進攻等について、なぜ当時の大統領と優秀な補佐官達が様々な視点からみて稚拙な判断をしてしまったのか疑問に思い、政治的決定の失敗事例を検証し、社会心理学の観点から、集団1により間違った意思決定を引き起こした要因の一つを「集団浅慮」(groupthink2)として概念化した。ジャニスが分析の対象としているのは、主として米国の政治又は軍事の事例ではあるが、アジア、ヨーロッパ等の歴史に自身がもっと精通していたならば、米国以外の事例を見出す可能性があったと述べている3。

日本では、昔から共同体の秩序を維持する制裁行為として「村八分」という言葉があるように、日本人は、集団から外れることを嫌う。更に、現在においても、学生スポーツ等の不祥事において「連帯責任」という言葉をよく耳にするように、集団に対する意識は強い、と言えるだろう。

ノモンハン事件については、これまでに多くの研究が蓄積されているが、「集団浅慮」の視点に着目して、行われた研究はない。そこで、本稿では、ノモンハン事件を事例として、関東軍の意思決定について、社会心理学における「集団浅慮」の観点から分析し、その影響の有無を考察する。

集団浅慮とは

組織において、物事を決める場合、集団による意思決定が多く用いられる4。その理由の1つとして、単独個人の意思決定の正確さに対し、人々が根本的な疑いの念をもっているという点が挙げられる。「いくら有能だと言っても、1人の人間は本質的に過ちを犯す存在である。それに比べ、集団による話し合いでは、過ちを犯す程度が小さいはずだ。また、集団の決定は、あまり極端ではなく、相対的に安定した穏当な結果を生み出すものだ」人々がこうした直感的な信頼感や期待を抱いていることは、「三人寄れば文殊の知恵」という言葉の中にも見出すことができる5。たしかに、互いに協力し合うことでプラスに働くことも考えられるが、「小田原評定6」のような言葉があるように、必ずしも利点だけではないと考えられる。それらの問題点の一つとして「集団浅慮」が指摘されている。

集団においては、メンバーを一員として結び付けておく必要があるため、様々な形で集団の中心方向へ向かわせる力が働いていると考えることができる。このような心理学的な力の総体を集団の「凝集性」と呼ぶ。「凝集性」が高い集団は、周りからも一致団結して見えるであろうし、そこが集団の魅力とも言える7。しかしながら、「集団浅慮」とは、この「凝集性」の高い集団が、集団内での意見の一致を過度に追求して批判的な意見を排除したり、集団の能力を過大視してリスクを甘く見積もったりすることによって、愚かな意思決定を行ってしまうことを意味する8。

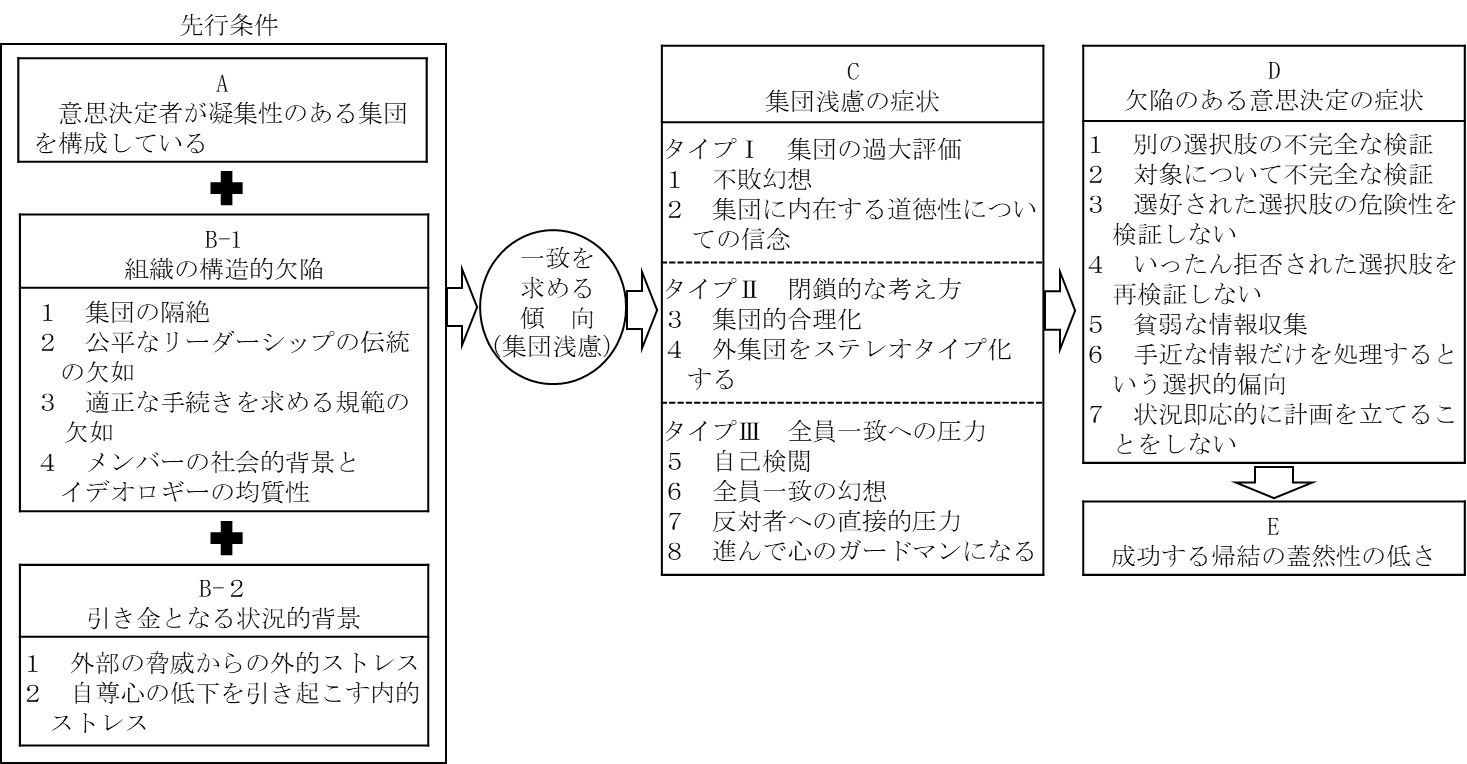

ジャニスは、米国が、1961年にキューバに進攻したものの、数日で撤退せざるを得なかった政策上の失敗を分析した。その結果、ジョン・F・ケネディ(John Fitzgerald Kennedy)大統領の顧問委員会による愚かな決定の過程には、特徴的な問題があったことを明らかにして、この問題の現象を「集団浅慮」と命名した9。その他、米国の様々な事例を「集団浅慮」の観点から検証して、その症状等を理論的分析モデル(図を参照)に整理した。

図 集団浅慮の理論的分析モデル10

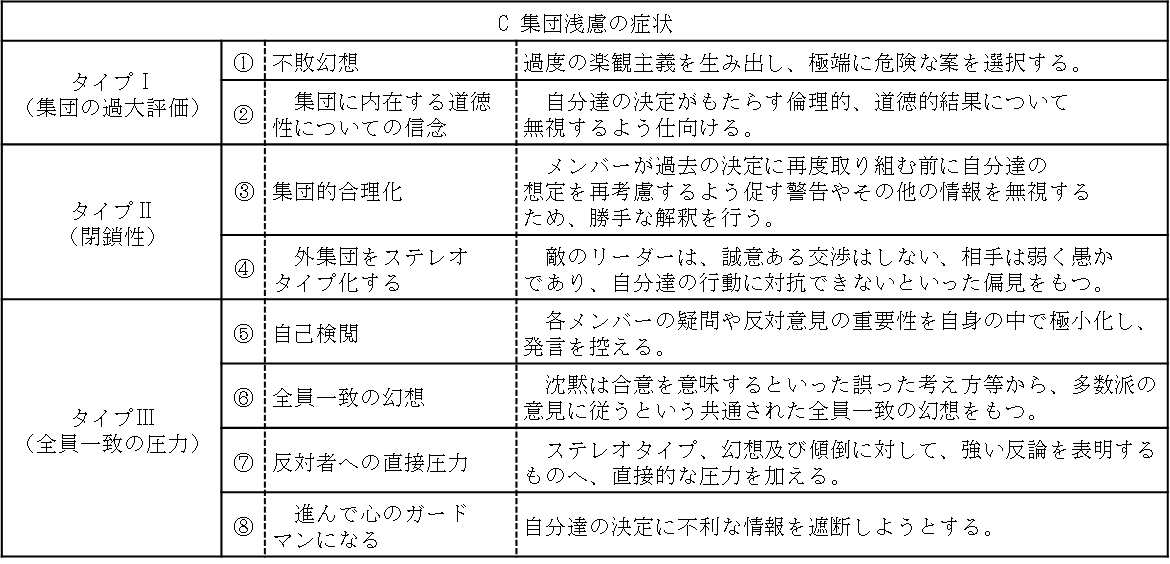

このモデルが示すことは、「凝集性(A)」のある集団が、「組織の構造的欠陥(B-1)」及び「引き金となる状況的背景(B-2)」の項目の条件に該当する数が多くなるほど、「集団浅慮の症状(C)」(表1を参照)が引き起こされ、「欠陥のある意思決定の症状(D)」が多くなってしまう11ということである。

表1 集団浅慮の症状

(出所)集団浅慮の症状12を基に、筆者作成

上記の各症状の全ての症状を現すとき、7つの欠陥のある意思決定の症状(2頁の図を参照)が引き起こされる可能性が高い。その場合、集団的な課題遂行は非効率的となり、目標達成が困難となる可能性がある13。

ノモンハン事件における集団浅慮

前述した集団浅慮の理論的分析モデルの「凝集性(A)」、「組織の構造的欠陥(B-1)」、「引き金となる状況的背景(B-2)」、「集団浅慮の症状(C)」及び「欠陥のある意思決定の症状(D)」に基づき、ノモンハン事件について分析する。

「先行条件」の分析

「凝集性(A)」の高さについて、関東軍司令部においては、第一課参謀辻政信少佐と同じ部隊での勤務経験がある同僚・上司がそろっていたこともあり、当てはまると考えられる。ノモンハン事件当時の関東軍司令部の関係首脳は、司令官植田謙吉大将、参謀長磯谷廉介中将及び参謀副長矢野音三郎少将であった14。辻参謀は、後年の著書で「多くの司令部で勤務した経験はあったが、前後を通じて、当時の関東軍司令部ほど上下一体、水入らずの人間関係はかつてなかった」と記述している15。

「組織の構造的欠陥(B-1)」について、4つの項目全てが当てはまると考えられる。第1に、「集団の隔絶」について指摘できる。大本営の現地視察は、1939年6月27日、タムスク爆撃反対を伝えるために来た大本営作戦班長有末次中佐が最初であり16、その回数は多くはない。関東軍司令部第一課高級参謀寺田雅雄大佐は、後に、「大本営の意図、命令及び指示は不明確なものが多く、事件処理に関して積極的態度が見られず、ことの成り行きにまかせることが多かった」と回想している17。また、ノモンハン事件の失敗の大きな要因の1つとして、大本営及び関東軍の間における円滑な意思疎通の欠如が問題点としてあげられる18。

第2に、「公平なリーダーシップの伝統の欠如」について指摘できる。植田司令官は、「純武人や無欲と評される反面、抱負や見識があまりなく、統率力も優れているわけではない軍人であった」と評価されていた19。また、大本営作戦課作戦課長稲田正純大佐は、後に「大本営は、事件の不拡大方針をとっていたが、張鼓峰事件20の際、関東軍に任せておくと事態が拡大してしまうと思い、直接関与した。なぜなら、辻参謀は、まさに関東軍司令官であり、磯谷参謀長はまだ良かったが、植田司令官や作戦課長安部克己大佐には任せておけなかった」と回想21しており、適切にリーダーシップが発揮されていたとは言い難い。

第3に、「適正な手続きを求める規範の欠如」について指摘できる。第二次ノモンハン事件の際、当面のソ蒙軍に対する関東軍の武力行使及び作戦考案は、事前の了解を得ることなく命令が出され、部隊が動き出した後、大本営に報告された22。当時の情勢として、天津英租界の封鎖問題23や、日独防共協定強化問題の対応処理等に追われて、国境問題ごときは、現地関東軍に一任すべしという空気であった。大本営は、当初は関東軍に同調的であったが、少しずつ状況判断の感覚がずれ、やがて事件処理の見解において、双方の間に大きなギャップが生じるようになってしまう24。辻参謀は、「タムスク爆撃の際、幕僚勤務としては、たしかに妥当でないことを内心秘かに申し訳ないと感じていた 」と戦後、回想25しており、適切な幕僚活動であったとは言い難い。

第4に、「メンバーの社会的背景とイデオロギーの均質性」について指摘できる。首脳部は、いずれも陸軍士官学校や陸軍大学校を卒業しており、かつ、陸軍は、歩兵操典、戦闘綱要(のちに作戦用務令)、対ソ軍戦闘法、統帥綱領等を引用し、日本独自の戦略戦術の基本及び軍隊の運用と指揮統帥の準拠としていたため26、同様な考え方や価値観をもっていたと言える。

「引き金となる状況的背景(B-2)」について、2つの項目全てが当てはまると考えられる。

第1に、「外部の脅威は存在し、高いストレス下の環境」にあったと指摘できる。満州事変により、日本軍が本格的に進出するようになったが、国境線は、もともと不明確な箇所が存在し、また、境界点を示す目印等の多くが壊れ、不明となっていたため、紛争が生起しやすい状況であった27。1939年初頭から4カ月余りに関東軍とソ蒙軍の三十数件の小競り合いが発生しており、第23師団長小松原道太郎中将は、数時間の小競り合いの後、ハルハ西岸へ退散するソ蒙軍に焦燥感をつのらせており28、緊迫していた状況であったと言える。

第2に、「内的ストレス」があったと指摘できる。辻参謀は、張鼓峰付近の戦場で、死者約1,400名の犠牲者を出しながら、日本軍が兵力を撤収し、ソ連軍が越境を既成事実化し、国境線を拡大形成していることに対し、「参謀本部が戦闘を指導したというが、なんたる腰抜けぶりか。とても任せてはおれぬ。朝鮮軍も弱腰きわまる。こんなざまでは、そのまま影響は関東軍に、はねかえってくる。ソ連になめられないためにも、ソ連軍が国境を侵犯してきた時には即座に一撃を加え、これを粉砕することが、紛争の拡大を防ぐことになる」と激怒した29。また、「あの時、徹底的に膺懲し、実力をもって主張を貫徹していたら、おそらくはノモンハンの惨闘を引き起こさなかったであろう」と戦後、回想している30。ノモンハン事件以前に、積極的な対処ができなかったことへの後悔が確認できる。

「集団浅慮の症状(C)」の分析

「集団浅慮の症状(C)」は、前述したとおり、大きく3つのタイプに区分され、全部で8つの症状があるが、全ての項目が当てはまると考えられる。

「タイプⅠ:集団の過大評価」の症状である「不敗幻想」及び「集団に内在する道徳性の信念」について指摘できる。関東軍の中には、国民党軍に対する連勝体験に基づく満州事変の成功を背景に、国民党軍をソ蒙軍に置き換えた必勝の信念が広がっており31、更に、第一課は、「ソ蒙軍などわが精鋭三分の一の兵力でもお釣りがくる」と豪語していた32。次に、関東軍は、1939年6月19日、第二飛行集団に対して、タムスクへの攻撃作戦の準備をさせ、6月23日実施命令が下達された。当時、大本営が国境紛争について不拡大の意図を持ち、特に航空による爆撃には絶対不同意であったことについて、関東軍側は十分承知していた。しかしながら、進攻企図を大本営に秘匿して準備を進めていたことから33、自分達が負けることはなく、関東軍の行動の方が正しいと考え、作戦を実行していたと考えられ、症状が確認できる。

「タイプⅡ:閉鎖性」の症状である「集団的合理化」及び「外集団のステレオタイプ化」について指摘できる。前述したタムスク攻撃が行われる前、大本営は関東軍に対し、航空進攻作戦に反対であること及び有末作戦班長が現地に行くことについて、連絡していた。しかしながら、関東軍は、有末作戦班長が到着する前に作戦実行に踏み切った34。関東軍の見解は、「ソ連軍機が爆撃した以上、国境防衛の任務達成上、戦術的手段として軍司令官の権限に属するものとして別に大命を仰ぐ筋合でない」ということであった35。次に、1937年前後から被害者約170万人とされる酷烈な大粛清が、ソビエト連邦共産党ヨシフ・スターリン(Joseph V. Stalin)書記長によって行われため、日本陸軍は、ソ連軍の戦力及び士気の低下が大きいと判断36して、赤軍戦力の低下を過大に評価した37。

また、関東軍司令部第二課高級参謀磯村武亮大佐は、ノモンハン事件における1939年7月初頭の両岸作戦に関し、当面のソ連軍兵力が、2個師団規模と見積り、関東軍として十分な戦力をもって対処すべきと提言した。しかし、関東軍第一課は、「当面のソ蒙軍に対しては三分の一程度の兵力で十分と判断している」と回答した。その後においても、磯村高級参謀は、何度も相手を軽視すべきではないと主張したが、一向に聞き入れられなかった38。このように、自分達の行動を正当化するとともに、相手の戦力を軽視する症状が確認できる。

「タイプⅢ:全員一致への圧力」の症状である「自己検閲」、「全員一致の幻想」、「反対者への直接的圧力」及び「進んで心のガードマンになる」について指摘できる。1939年6月中旬、駐ソ大使館付武官土居明夫大佐が関東軍に行き、情勢判断を伝えた後、東京に向かう飛行機で大本営第4部長富永恭次少将と一緒になった。土居武官は、富永第4部長に対し、「植田司令官はノモンハン出動交戦について、承認されたのですか」と質問した。富永第4部長は、「植田司令官は心の中で不同意であったらしいが、折角幕僚らが立案して許可を求めてきたので許可したらしい」と回答している39。

次に、6月19日、小松原師団長から関東軍司令部に対し、ソ蒙軍の挑発的行動に関する内容が報告された後、関東軍司令部で、攻勢に関する協議が行われた。寺田高級参謀は、「趣旨には賛成するが、支那事変の処理に重要な対英関係が天津租界問題でこじれている最中なので、解決の見通しがつくまで攻勢時期を延ばしたらどうか」という慎重論を唱えた。しかし、辻参謀は、「ノモンハンを放置すればソ連軍はわが軟弱態度に乗じ大規模な攻勢をかけてくるだろう。徹底撃破する自信もあり、それにより、日英交渉を好転させられる」と説き、関東軍司令部第一課参謀服部卓四郎中佐及び同三好康之中佐が同調したため、寺田高級参謀も主張を取り消した40。後になって寺田高級参謀は、職を賭しても主張し抜くべきであったと悔いている41。また、辻参謀も、「あの場合、初め寺田高級参謀の述べた意見に従って、しばらく武力行使を控えていたならば、事件はその後の欧州情勢ともからみ合って、立ち消えとなったかも知れない」と回想している42。

辻参謀がまとめた「対外蒙作戦計画要綱」(案)を提出された磯谷参謀長は、「趣旨に依存はないが、師団を動かすほどの規模となるので大本営に連絡し、了解を得ることが必要だ」と再考を求めた。しかし、寺田高級参謀及び服部参謀は、「大本営の空気を察するに意見具申を採用する公算少と思われるので、独断専行すべきだ」と主張した。さらに、磯谷参謀長は、「矢野参謀副長が帰ってくるまで待ったらどうか」と述べたが、待つ余裕はないと強弁し、説得されてしまった。後に、服部参謀は、「磯谷参謀長の冷静な判断を尊重すべきであった」と回想している43。このように、多数派の意見に従うといった症状が確認できる。

張鼓峰事件の後、土居武官は、独ソ関係について、もし密かに歩み寄りが進んでいれば、当然、ソ連はその余力を日本に向けてくるのではないかと考え、東京で意見を述べようと急遽シベリア鉄道で帰国した。その途上、戦車・機械化部隊の2個師団が輸送されていることを確認したため、関東軍司令部において、植田司令官及び幕僚に対し、「今度は単なる国境紛争とは違う」と強く訴えた。その後、土居武官は、辻参謀に個室に呼び出され、「土居さん、あんたあんな報告を東京でやったら、若いものがいきり立ってあんたを殺すかもしれない。東京でそんな報告をしてはならんぞ」と脅迫された44。また、関東軍第一課は、「今、関東軍では一挙ソ蒙軍を捕捉撃滅すべき意気にあふれている。このような時期に、その意欲に少しでも水をさすような消極論は禁物だ」とばかり、土居武官の言を封じたという45。このように、関東軍とって都合が悪い情報提供者に対する圧力や妨害の症状が確認できる。

「欠陥のある意思決定の症状(D)」の分析

「欠陥のある意思決定の症状(D)」は、前述したとおり、全部で7つの症状があるが、全ての項目が当てはまると考えられる。

第1に、「他の選択肢に対する不十分な検証」について指摘できる。辻参謀は、「弱みにつけ込む相手を前に控えて消極に陥ることは、かえって事件を誘発するものである。三対一の実力とは言え「寄らば斬るぞ」の断固たる威厳を備えることが、結果において北辺の平静を保持し得るものであるとの信条は、軍司令官以下全関東軍の透徹していた考え方であった」と回想している46。関東軍においては、相手が国境を侵す場合、断固たる態度に出ることが紛争の拡大を防止する要訣であり、それにより、対ソ戦備の強化に専念し得られるという判断が有力であった47。このように、関東軍は、積極案が紛争を防止する唯一の手段として、他の選択肢は、消極的と捉えて、作戦を遂行していたと考えられる。

第2に、「目標達成要領の不十分な検証」について指摘できる。辻参謀は、「満ソ国境紛争処理要綱」において、「国境におけるソ蒙軍の不法行為(越境行為)は徹底的に膺懲し、その野望を初動において封殺破砕する」方針を立てている48。しかし、国境線については、もともと不明確な箇所があり、目標達成要領の具体化については不十分であったと考えられる。

第3に、「作戦遂行上の危険性に対する不十分な検証」について指摘できる。1936~1937年頃まで、日本陸軍を支配していた兵站常識は、集中及び兵力補充、作戦資材の補給輸送等は、鉄道沿線の基地から200~250kmの距離を限度とし、それ以上の距離がある場合、大兵力の使用は、不可能に近いという考え方であった。このため、1939年8月下旬頃のソ連軍の攻勢まで関東軍は、兵力が不足しているとは考えていなかった。しかし、ソ連側は、関東軍の判断をはるかに上回る機動力を発揮し、優勢な攻勢兵力を戦場に集中し、莫大な作戦資材を輸送した49。このことから、事件が拡大した場合の危険性について検証しているとは言い難い。

第4に、「否定された選択肢の不十分な検証」について指摘できる。前述したとおり、関東軍司令部において、攻勢に関する協議が行われ、寺田高級参謀は、趣旨には賛成するが、攻勢時期を延ばしたらどうかという慎重論を唱えたが、辻参謀に積極論を説かれ、意見を取り消した。積極論が唯一の解決手段と考えおり、否定された慎重論に対し、再検証の余地はなかったと考えらえる。

第5に、「不十分な情報収集」について指摘できる。1939年8月中旬ソ連軍の攻勢前、ソ連通であったハルビン特務機関長秦彦三郎少将は、関東軍司令官以下三首脳及び関係幕僚に対し、ソ連軍を軽視することなく、迅速な兵力の集結が必要であると意見具申した。植田司令官は、聴取後、同意すべき点が多いことを指摘し、じ後の事件処理方策並びに作戦指導に関しては、趣旨に沿うように検討すべき旨を指示した。しかし、「事件処理要綱」及び「作戦指導」に補修が加えられなかった50。このことから、専門家から積極的に情報を得ているとは言い難い。

第6に、「都合の良い情報の選定」について指摘できる。関東軍は、師団攻撃の際、作戦開始の当初からソ連軍の離脱に関する先入観をもっていた51。このような先入観から、攻撃の初期から「ソ連軍退却」という航空情報が一再ならず伝えられた。しかし、当時ソ蒙軍は、戦車、装甲自動車等の3個旅団等を随時戦場に集結できるように準備をしていた。日本の出方によっては、更に優勢な兵力を増援する手はずを整えており、戦場離脱などの判断とはおよそ正反対の動きを準備していた52。また、1939年7月中旬頃に、ソ連軍の無線から、補給業務に関する重要な情報について、関東軍が、容易に傍受できるように流れてきた53。それらは、単純な偽情報ではなく、印象操作の情報であった。戦闘でも劣勢が続く関東軍参謀達は、「こうした自分達に有利な情報に無意識にすがろうとしていた」と関東軍戦場情報班入村松一少佐は回想している54。このように、情報を自分達に都合良く解釈していたと言える。

第7に、「不測事態に対応するための状況即応計画の未整備」について指摘できる。前述したとおり、磯村高級参謀や秦機関長が、ソ連軍を軽視すべきでないといった意見について、「事件処理要綱」及び「作戦指導」に反映されることがなかった。日本陸軍は、一貫してソ連には対日全面戦争の意図はないとの判断を堅持し続けており、それが結果的に関東軍の安易な冒険主義を許してしまう一面もあったことは否定できず55、状況即応計画については、敵に対する過小評価や自軍に対する自信過剰もあいまって作成されなかったと考えられる。

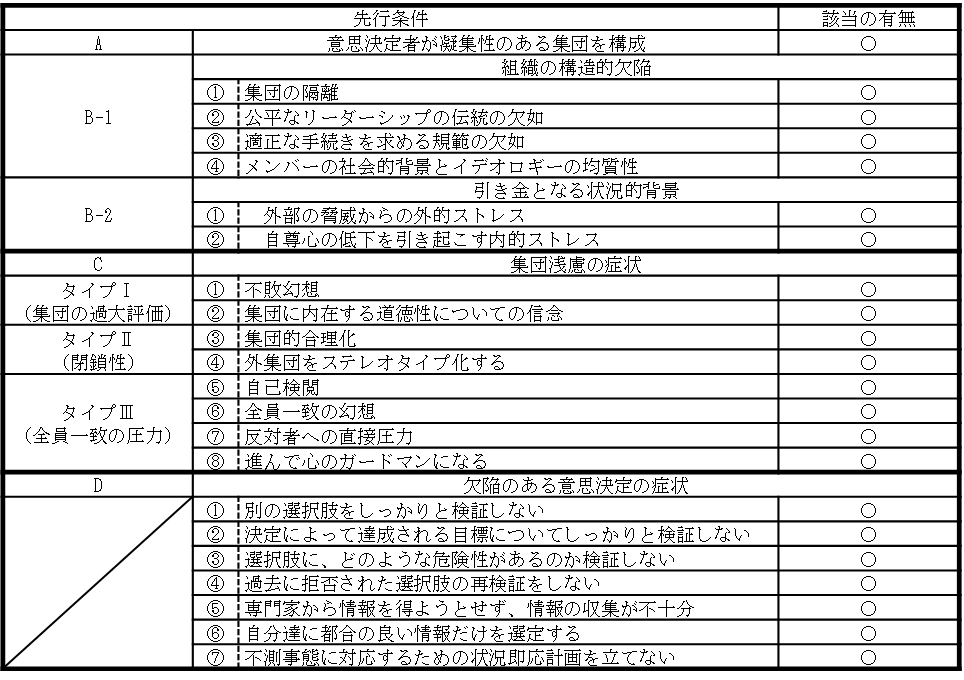

このように、「欠陥のある意思決定の症状」の7つの症状について確認できた。以上、2頁に提示したジャニスの集団浅慮の理論的分析モデルに基づき、分析した結果、次頁の表2の通り全項目が該当する結果となった。

表2 ノモンハン事件における集団浅慮の症状

(出所)分析した結果を基に、筆者が作成

おわりに

関東軍の意思決定について、ノモンハン事件を事例として、社会心理学における集団浅慮の観点から分析を行い、その結果、ジャニスが定義する「先行条件」、「集団浅慮の症状」及び「欠陥のある意思決定の症状」について、当てはまることを確認できた。以上のことから、ノモンハン事件における関東軍の意思決定において、集団浅慮に陥った可能性が高いと言える。一方、本稿では、一事例を集団浅慮の症状等と比較して判断しているため、更なる研究の余地があると考えられる。本稿以外の作戦事例についても対象とすることで、新たな視点を与えてくれる可能性があるだろう。

なお、ジャニスは、集団浅慮は避けられないものではなく、防止策として、個人が反対意見を躊躇なく述べることができるような環境を作り上げること、リーダーは、自分が採用して欲しいと考えている特定の提案への支持表明をすることなく、問題について公平に述べること、複数の政策決定と評価の集団を設けること、定期的に討論し報告すること、外部の専門家や他のメンバーを会議に招き、新たな視点で討論すること、メンバーの一人に反対意見を言う役割を付与し討論させること、決定的な選択をする前に問題全体を再検討する機会を設定すること等が必要であると述べている。ただし、全ての防止策を実行する際には、集団浅慮は防止できても、迅速な意思決定ができないことも考えられる。このため、状況に応じ、集団浅慮の対策を部分的であっても意思決定の過程に採用することによって、集団浅慮の影響を軽減させることは可能であろう。

一般的には、優秀な人が集まる集団であれば、正しい意思決定ができると考えがちだが、そうした集団や組織でも考えられないような間違いを犯してしまう可能性がある。ジャニスが対象としているのは、過去の事例であるが、時代が変化しても、集団や組織が意思決定をする際、「集団浅慮」の陥穽に陥る危険性は変わらず存在する。このため、情報通信技術が進歩し、様々な情報の中から意思決定を求められ、めまぐるしく変化する現代において、「集団浅慮」への理解と対策については、一層必要性を増していると言えるのかもしれない。

Profile

- 三井 英隆

- 戦史研究センター戦史研究室

- 専門分野:日本陸軍史