NIDSコメンタリー 第336号 2024年7月5日 インド総選挙と第3次モディ政権の成立 ——後退した政権基盤、変わらぬ自信に満ちた外交

- 地域研究部アジア・アフリカ研究室主任研究官

- 伊豆山 真理

543議席を争うインド連邦下院選挙は、2024年4月19日から6月1日にかけて7回に分けて投票が行われ、6月4日午前8時から一斉開票された。出口調査では、インド人民党(BJP)の率いる与党連合「国民民主連合(NDA)」の圧勝が伝えられていたが、開票が始まると会議派の率いる野党連合「インド 国民発展包摂的連合(INDIA)」の善戦が次々と明らかになった。4日夕刻、BJP党本部で開催された祝賀会でナレンドラ・モディ元首相は、歴史的な「3期目」に向けての力強いスピーチを行ったが、4日深夜に全ての集計が終わると、与党BJPは240議席と改選前から63議席を減らし、単独過半数に達しないことが確定した。これに対して野党会議派は、前回の52議席からほぼ2倍の99議席を獲得し、野党連合全体では234議席となった。6月9日、モディ首相の就任宣誓式が行われた。第3次モディ政権では、与党内の連合政党として地域政党であるテルグ・デーサム党(TDP、16議席)とジャナター・ダル統一派(JD(U)、12議席)が発言権を強める。連合政党との協議に加え、強くなった野党と対峙する必要に迫られる第3次モディ政権の外交政策・安全保障政策はどう変化するのだろうか。

BJP後退の構造的要因―「ワン・ネーション」の限界

今回の選挙は、モディ政権の政策に何らかの不満をもつ社会層がノーを表明したものであり、インドの選挙民主主義が機能していると評価できる。以下では、州レベルをブラック・ボックスにしたままという限定つきではあるが、BJPの後退要因を検討する。

選挙結果を考察する前に、特徴的な下院選挙のしくみを2点確認しておきたい。1点目は小選挙区制であるので、各選挙区での得票率のわずかな変動が全体の議席数の大きな変動に結び付くことである。2点目は小選挙区のうち、社会的弱者である「指定カースト(SC)」あるいは「指定部族(ST)」に留保されている選挙区があり、そうしたカーストや部族を出自とする者しか議員となれない。現在指定カーストへの留保議席は79、指定部族へのそれは41であり、下院議席の5分の1を超える。これら2つの特徴が意味するところは、各党は地域・選挙区に応じた最適な候補者を選択する必要があり、しばしば選挙区の候補者は、有権者の多数が占める宗教・カーストコミュニティの利益代表という前提で認定される。しかし、BJPや会議派のような全国政党1が多様な社会集団の利益を全て同時に満足させることは不可能に近い。

今回の選挙は、モディ政権の「ワン・ネーション」ナラティブが、多様なコミュニティからなるインドの社会構造に適合しないことを示したのではないか。モディ政権は、「ワン・ネーション(一国家)」を冠した国家一律の政策を推進してきた。各州ばらばらに徴収していた間接税を統一する物品・サービス税(GST)を導入した「一国家一税制」や、「一国家一食糧配給カード」はすでに施行され、現在めざされているのは、全ての州議会選挙を連邦下院選挙と同時日程で投票する「一国家一選挙」である。国家としての統一性を重視するBJPにとって、州の自律や裁量は強い国家を実現するうえで阻害要因と映る2。

モディ首相の「ワン・ネーション」すなわち挙国一致のナラティブは、2019年選挙では機能していた。2019年2月、ジャンムー・カシミール州内でのテロ襲撃に対する対抗措置として、モディ政権はパキスタン領内バラコートに空爆を行った。空爆の成功はナショナリズムを高揚させ、BJP勝利に貢献したのである。モディ首相は2024年1月末、アヨーディヤに建立したラーマ寺院の祝典を行い、ヒンドゥー・ナショナリズムの高揚を得票につなげようと意図したのではないかと言われている。しかし、ラーマ寺院は、バラコート空爆のように挙国一致の物語にはなれなかった。実際ラーマ寺院が存するファイザバード選挙区で、BJPの現職議員が社会主義党(Samajwadi Party=SP)候補者に敗れている。

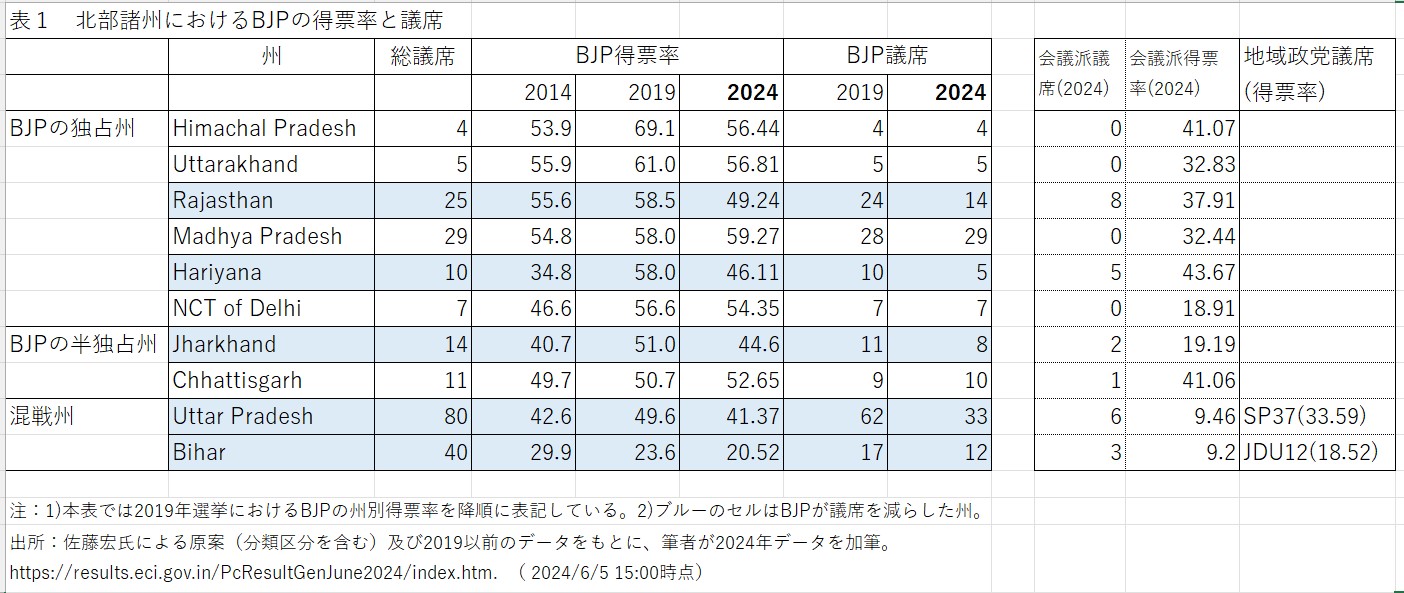

「ワン・ネーション」ナラティブは、なぜ機能しなかったのか。事前の予想では、ヒンドゥー・ナショナリズムに賛同しない有権者であっても、民主主義、セキュラリズムといった「価値」よりも「日々の暮らし」に直結する経済発展の実績を重視して投票するのだから、BJPの勝利は堅いとみられていた3。しかし、「ヒンディー・ベルト」と言われる北部の要衝地域で、モディ政権下の経済発展の恩恵を受けられない層が野党に投票したことが明らかとなった。表1で示すとおりBJPは、独占州であったラージャースタン、ハリアナ両州では会議派に、混戦州であったウッタル・プラデーシュ、ビハール両州では地域政党に票を奪われている。これらの地域では、農民が経済発展に取り残されている。モディ政権は2017年、5年間で農民の所得倍増を掲げたが、農業労働者の日次の賃金は過去5年間ほとんど上昇せず、320ルピーから330ルピーで推移している4。2020年9月に成立した農業法は、農産物の最低買取価格が廃止されることに対する反発を呼び起こし、大規模な農民のデモに発展し、モディ政権は農業法の停止に追い込まれていた。

また、BJPの中央集権的性格、さらにモディ首相個人の権威によるトップダウン型政策決定、そして議会における単独過半数を背景とした熟議を経ない意思決定が、有権者の不安を惹起した。これは、北部における指定カースト(SC)、その他後進階層(OBC)の票がBJPから野党へと流れた要因とみられる5。彼らは、BJPが「単独で370議席、野党連合で400議席」を目標に掲げるのは、憲法改正を行うためではないかと懸念した。BJPが、憲法に規定された指定カースト(SC)やその他後進階層(OBC)に対する優遇措置を廃止するのではないかと危惧したのである。

野党連合INDIAの選挙戦術―共闘とSNS

野党の選挙戦術の成功も、BJP後退の要因である。投票後調査によると、有権者の多くは長期の選挙運動期間中ないしは投票日直前に意思決定を行っていた6。選挙期間中のモディ政権による野党指導者に対する拘束は、与党BJPのネガティブなイメージを選挙民に与えた可能性がある。また、BJPによる非難攻撃は、当初ばらばらだった野党を選挙期間中に結束させ、協調へと導いた。特にウッタル・プラデーシュ州では、会議派と地域政党である社会主義党(SP)との候補者調整が成立し、選挙運動中も会議派のラーフル・ガンディーと社会主義党(SP)党首アキレシュ・ヤーダヴとの緊密な連携が、選挙民に対してアピールされた。野党協力が最も功を奏した同州では、社会主義党(SP)がBJPを凌ぐ37議席を獲得して第1党となった。BJPは州全体では41.4%と得票率を前回より8%減少させ、議席数では62から33と大幅減となった(表1参照)。

もう一つ、野党側の戦術として有効だったのは、SNSの活用である。投票後調査によると、与党連合は野党連合に遜色ない積極的なSNSの活用を行っていた7。これはBJPによるメディア統制への対抗手段でもあった。あるインド人識者は、YouTubeなどを駆使するインフルエンサーが若者に浸透し、BJP批判の役割を担ったことを指摘した8。野党連合INDIA側は、SNS上に拡散する政権への批判的意見をくみ取りながら「憲法尊重」というカウンター・ナラティブを形成し、発信することに成功したといえる。

外交政策、安全保障政策の継続性

6月9日夕刻、大統領官邸でモディ首相以下大臣の就任宣誓式が行われ、翌日の初閣議の前に大臣のポートフォリオが発表された。閣内大臣30名、閣外大臣41名、合計71名は、前回の58名と比べても大型の大臣会議である。第2次モディ政権ではBJPが閣内大臣を独占していたが、第3次モディ政権では、与党連合に参加する5つの政党に一つずつ閣内大臣ポストが割り振られた。閣内大臣ポストを得られなかったことを不満として閣外大臣を辞退した政党もあった。また、与党連合内で最大の議席をもつTDPは、下院議長のポストを要求していることが報道された9。

6月10日に発表された閣僚名簿では、主要閣僚が再任されており、外交・安全保障政策には大きな変化はないと予想される。「内閣外交安全保障委員会」のメンバーたるニルマラ・シタラーマン財務大臣、ラージナート・シン防衛大臣、アミト・シャー内務大臣、S.ジャイシャンカル外務大臣は、全て再任された。また、「内閣経済問題委員会」には上記4大臣に加えて、道路交通大臣、通商産業大臣らがメンバーに加わるが、これら2閣僚も再任である10。さらに、6月13日、アジト・ドーバル国家安全保障顧問も再任されており、その任期は5年間とされたので、ドーバルが第3次モディ政権においても、対中政策、対パキスタン政策を含む裏の外交を取り仕切ると予想される。

主要閣僚ポストがBJPで独占されていることに加え、与党連合政党の外交・安全保障問題への関心は限定的であるので、外交・安全保障分野では議席減少の影響は小さいだろう。また以下の理由からも、選挙の結果がモディ政権の外交・安全保障政策の継続性・安定性を揺るがす可能性は小さい。第1に、モディ政権がめざしてきたインドの「大国化」路線は、有権者の支持も得られている。従来、有権者の外交・安全保障政策に対する関心は、貿易交渉が農業に直接の影響を与える場合などを除けば、小さかった。しかし、モディ政権は国際社会におけるインドの地位向上を実績として有権者にアピールしており11、投票前調査でも「G20ニューデリー・サミットについて聞いたことがある」という回答は36.7%に達した。サミットは「インドの台頭を示した(29.8%)」「インドの貿易・経済を強化する(23.3%)」など好意的な評価を受けている12。第2に、大国間競争下でいずれの陣営にも与せず、「バランス」を意識した「戦略的自律」を追求することについては、与野党間にある種のコンセンサスが成立しており、新たに国会で争点化するとは考えにくい。第2次モディ政権下でも、ガルワン渓谷における中国との衝突、ウクライナ戦争など、米国・中国・ロシアが絡む地政学的案件に関しては、「全政党会議」を開催して政策説明と質疑を行う慣習が維持されており、会議派も危機下では政権に対する徹底追及を回避するなど協力的姿勢を示してきた。

野党連合による外交・安全保障問題の争点化?

こうした外交・安全保障政策の安定性、継続性を基本としつつも、個別の政策で野党連合による争点化がインパクトを持つ可能性は考えられる。第1に、インドの人権問題が外交に波及する分野である。すでに述べた通り、今回の選挙で野党連合は「憲法の護持」を掲げており、会議派の選挙マニュフェストでは、表現の自由の回復、インターネットの恣意的遮断の中止、テレコミュニケーション法2023を含むプライバシー侵害の恐れのある法律の見直し、集会と結社の権利の保護、衣食、恋愛・結婚、移動と居住などの私的な選択への介入の中止などを列挙している。そして、BJPによる市民的自由の抑圧が、インドの国際的威信を傷つけていると述べる13。実際、2023年6月に発生したカナダ在住のシク分離運動指導者の殺害は、カナダ及び米国との関係に負の影響を与えている。シク分離主義については、会議派の1980年代の政策、パンジャーブ州政治など複雑な要因が絡むので、会議派も声高に政府を批判することはないだろうが、政府に対して情報機関の行動に関する説明責任を求めていくと思われる。

第2は、対中政策である。会議派は、2020年6月のガルワン危機に対する政府の対応を批判している。政府の「情報の失敗」14、中国に対する不必要な強硬姿勢などを批判しつつ15、早急な現状回復を求めていくことが予想される。BJPは、国境インフラの推進以外の政策を明示していないが、会議派も総合的な対中国政策を提示できていない。与野党とも、中国の意思と能力の分析・把握が急務となろう。

第3は、軍の人事政策である。モディ政権は2022年6月、任期付きの新規採用「アグニパト(Agnipath)」制度を導入した。国防省の公式説明では「若年化」が目的とされたが、軍人の給与と年金の抑制が真の目的であることは明らかだった。インドの防衛支出における人件費(糧食費)の比率は7割を占め、拡大する年金支出がその5割を超えた現在16、財政抑制の観点からは一定の合理性をもつ政策である。しかし、突如任期付き制度への移行が発表されたことは、軍の新規採用者を不安定な雇用に置くことを意味し、軍への就職が多い各地で若者の抗議行動が広がった。雇用問題が有権者の意思決定を左右するなかで、軍人年金抑制と雇用提供との隘路は、第3次モディ政権の課題となろう。会議派はアグニパトの撤回を選挙マニフェストに掲げるほか、国防参謀長(CDS)任命手続きの透明性も主張しており17、アグニパト問題は、軍の人事政策ひいては国防政策決定機構の在り方をめぐる議論にも波及する可能性がある。

G7へ―第3次モディ政権の船出

モディ首相は、就任4日後にイタリアで開催されたG7プーリア・サミットに出発し、これが最初の外遊となった。出発前のモディ首相のスピーチからは、G20とG7の結節点としての役割を果たし、グローバルサウスの代表としての存在感を示そうとする決意が読み取れる18。アウトリーチセッションでスピーチを行ったモディ首相は、冒頭で「5百万台の電子投票機器」を利用した「6億4千万人の投票」という「世界最大」の選挙プロセスが「公正かつ透明」に行われたことを賞賛しつつ、自らが「歴史的な」三選を果たしたことを、「民主主義の勝利」と位置付けた19。アウトリーチセッションでインドが特に重視したのは、サイバー安全保障、AIのルール作り、アフリカとの協力であった。サミットの期間中モディ首相は、イタリア、フランス、イギリス、日本の首脳のほか、ウクライナのゼレンスキー大統領とも会談を行った20。

G7に引き続きスイスで開催された「ウクライナの平和に関するサミット」は、インドの去就が注目されていたが、インドからの派遣は外務省の局長レベルにとどまった。インド代表は、「すべての利害関係者の同席と、紛争両当事者の誠実かつ実務的な関与」が必要だという立場から、共同コミュニケその他の関連文書に「関与することを避けることを決定した」と明言した21。G7との関与と、ロシアとの関係維持との間のぎりぎりのバランスを模索する動きは、第3次モディ政権がこれまでの方針を堅持することを示している。

Profile

- 伊豆山 真理

- 地域研究部アジア・アフリカ研究室主任研究官

- 専門分野:

インドの外交と安全保障