NIDSコメンタリー 第334号 2024年6月25日(特集:「新領域の安全保障」 vol.5) 「商業宇宙戦争」の時代における防衛組織の課題

- 政策研究部グローバル安全保障研究室 主任研究官

- 福島 康仁※

初の「商業宇宙戦争」とも呼ばれるロシア・ウクライナ戦争

2022年2月に始まったロシア・ウクライナ戦争は初の「商業宇宙戦争」(commercial space war)とも呼ばれるようになっている1。これは1991年の湾岸戦争が初の「宇宙戦争」と呼ばれる場合があることを念頭に置いたものである。湾岸戦争で宇宙空間での戦闘が起きたわけではないが、「宇宙戦争」との形容に値するほど米軍の戦いを情報面で支えるために各種の宇宙システムが活用され、戦闘作戦(combat operations)における宇宙システムの価値が広く認識される契機になった。対してロシア・ウクライナ戦争においては商業宇宙システムがウクライナ軍にとって不可欠な存在になっていることから、こうしたシステムの有する戦闘作戦上の価値に世界的に注目が集まるようになっている。例えば2022年10月に米宇宙軍(USSF)のジョン・レイモンド(John Raymond)宇宙作戦部長(当時)は「商業宇宙能力が実際に重要な役割を果たしている最初の戦争」との認識を英国放送協会とのインタビューで示している2。

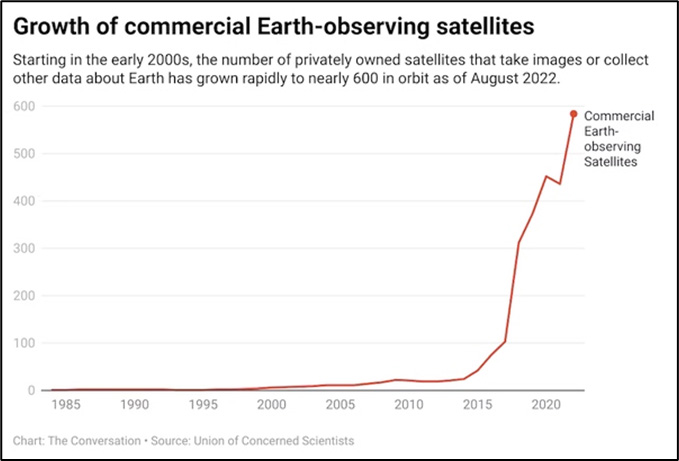

ロシア・ウクライナ戦争で商業宇宙システムの作戦利用が活発に行われている背景には、2010年代後半に入って、ニュースペースの時代が本格的に到来し、それ以前の戦争では利用できなかった様々な商業宇宙システムを使用できる環境が整っていたということがある。ニュースペースとは21世紀に入り登場した新奇の宇宙技術・サービスやそれらを提供する企業のことである。商業衛星画像はウクライナがロシア側の軍事動向を把握する上で欠かせないものとなっているが、高分解能光学画像から高頻度光学画像、合成開口レーダ画像に至るまで多様な画像を入手できている背景には右図のとおり2010年代後半に入って商業地球観測衛星の数が急速に増加してきたということがある3。この中には米国のプラネット社(2010年創業)が運用する約200機の小型光学地球観測衛星群やフィンランドのアイサイ社(2012年創業)などが運用する小型合成開口レーダ衛星群が含まれる。また、米国のスペースX社(2002年創業)が提供する高速・低遅延の衛星通信サービスであるスターリンクはウクライナ軍の指揮・統制に不可欠なものとなっているが、その試験的サービスが最初に米国とカナダで始まったのは2020年後半のことであった。

「商業宇宙戦争」の時代における防衛組織の課題

「商業宇宙戦争」とも形容されるほど商業宇宙システムが戦闘作戦で鍵となる役割を果たし得る時代が到来する中、下記の2点は多くの防衛組織にとってより切実な課題となってきている。1つは、企業が生み出す宇宙開発利用上のイノベーションをいかにして効果的に活用するかという問題である。長らく宇宙開発利用は軍や情報機関、宇宙機関といった政府組織とその関連組織がけん引していた。しかしニュースペースの時代が到来したことで、宇宙イノベーションのハブが国家から企業(特にスタートアップ)に移行する傾向が米国を端緒として顕著になっている。このため、どれだけ民間の宇宙イノベーションを防衛組織の活動に速やかに取り込み活用できるかが、軍事的優劣に影響を与える段階に入ってきた。

とりわけ商業宇宙システムがウクライナ軍のフォース・マルチプライヤーとして機能していることは、今後の防衛宇宙利用のあり方に重要な示唆を与えている。商業宇宙サービスが静止衛星通信や高分解能光学画像などに限られていた時代においては、防衛宇宙利用を幅広く行っていくためには多岐にわたる宇宙システムを自ら整備する必要があった。しかし、各種の商業宇宙サービスが数多くの企業によって展開されるようになり、サービス内容も防衛組織が有する宇宙システムよりも優れていたり、防衛組織の宇宙システムがそもそも有していないような機能までサービスに含まれたりするようになっている。

世界の軍事宇宙活動をけん引してきた米国防省もこうした時代の変化を認識し、より効果的な活用を模索している4。USSFの宇宙開発局(2019年に研究・工学担当国防次官の下に設置され、2022年にUSSFに移管)は商業宇宙イノベーションの「速やかな追随者」(fast follower)を標榜している。その上で宇宙開発局は既存の民間技術を活用して2年ごとに新しい世代の衛星群を打上げるという取り組みに着手している。同局は衛星の軌道離脱などに商業宇宙サービスを活用することも検討している5。さらに2022年にUSSFは、これまで静止衛星通信が中心であった商業宇宙サービスの利用に関して内容の多様化を追求するために、宇宙システムの取得を担う宇宙システムズ軍団に商業サービス室を設置した(翌2023年には商業宇宙室に改編)。同室が中心となってUSSFは、危機や有事に所要の商業宇宙サービスを迅速かつ安定的に利用できるように企業と契約しておく枠組み(Commercial Augmentation Space Reserve)の創設準備を進めている6。

こうした取り組みを促進するために、2024年4月には米国防省全体の「商業宇宙統合戦略」(CSIS)とUSSFの「商業宇宙戦略」(CSS)が初めて策定・公表された。CSISは省全体の意識改革を促す文書であり、商業宇宙システム・能力・サービスを補助的な役割にとどめず国防省の宇宙アーキテクチャに不可欠な存在として組み込んでいく決意が示されている7。CSSでは同盟国に加えて企業の宇宙システム・能力・サービスを統合したハイブリッド・アーキテクチャの構築を進めていくことが掲げられている8。

先進的な商業宇宙サービスにどれだけ容易にアクセスできるかは国によって異なるが、米国とその同盟国・友好国の防衛組織は自国のみならず同盟国・友好国の企業が提供するサービスについてもアクセスできる場合が多く、実際の利用も進んでいる。それ以外の国家などについても、中国版のニュースペースが2010年代後半から急速に成長していることを考慮すると、今後、中国の民間企業が提供する宇宙サービスを軍事利用する機会が増えると見込まれる。実際、ロシア軍とともにウクライナでの戦闘に従事していた民間軍事会社ワグネルは、中国の新興宇宙企業から購入した光学衛星画像とレーダ衛星画像を利用していたとみられている9。

防衛組織にとってのもう1つの課題は、商業宇宙システムへの妨害に対して、いかに備え、そして実際に妨害が起きた場合にどのように対応するかということである。商業宇宙システムへの作戦上の依存が増すほど、そうした宇宙システムへの妨害は防衛組織にとってより大きな問題となる。同時に、敵対者の視点に立てば、防衛組織が利用する商業宇宙システムは、より重要な攻撃目標になることを意味している。

商業宇宙システムへの妨害はこれまでも起きてきた。イラクでは2004年から2005年にかけて米軍が使用する商業衛星通信に対する電波妨害が報告されている10。こうした中で米軍は、2005年に電波妨害の発信源を特定する作戦を米中央軍の担任区域で開始した。同作戦は確認できる限り2020年時点でも継続されていることから11、商業衛星通信が電波妨害を受けるリスクは当該区域で常態化していることを示唆している。さらに、ロシア・ウクライナ戦争においては、ウクライナ軍が使用する米ヴァイアサット社の静止衛星通信網へのサイバー攻撃が起き、ウクライナにとどまらず欧州の利用者に広範な影響が生じた12。スペースX社のスターリンクも、ロシア・ウクライナ戦争に関連したサイバー攻撃と電波妨害を受けてきたとみられる13。今後も防衛組織を顧客とする商業宇宙システムへの妨害が生起すると想定しなければならない。

防衛組織に必要とされる取り組み

これらの課題を念頭に置いた上で、商業宇宙システムの活用を追求する防衛組織は少なくとも次の2点に取り組む必要があるだろう。1つは、官民の多様な宇宙システムを継ぎ目なく利用できる仕組みを作ることである。特に画像情報収集と通信の分野では先進的な商業宇宙サービスの提供が本格化していることから、今後はどのような宇宙システムを自ら整備するかということにも増して、自らが運用しているものか否かに関わらず宇宙システムが提供する機能・サービスをどれだけ効果的に使用できるかがより問われることになる。

具体的な取り組みとしては、大量のデータを迅速に処理可能なソフトウェアや、衛星間での大容量かつ迅速な情報共有を可能とする光通信、複数の宇宙システムに対応したユーザー端末を導入することが重要となってくる。大量の衛星画像は宇宙利用上のビッグデータであり、それらを素早く処理するためには人工知能を用いたソフトウェアが必要となる。例えば、米パランティア社はそうした用途のソフトウェアを開発済みであり、すでにウクライナ軍がロシア・ウクライナ戦争で活用している15。また自前の衛星のみならず企業の衛星とも光通信を用いたクロスリンクでデータ共有できるようになれば、より速やかに商業宇宙システムを活用することが可能となる。同種の技術は実用化が始まっており、米スペースX社はスターリンクの衛星同士でのデータ共有に用いている。加えて、異なる宇宙システムを1つのユーザー端末で利用できるようになれば、複数のシステムを継ぎ目なく利用できる。こうした観点から防衛省は専用通信衛星と商業通信衛星などに対応したマルチバンド受信機の整備を始めている16。

第2に、商業宇宙システムへの妨害という課題を踏まえて官民連携と国際連携を進める必要がある。このような妨害に備え対応することは、商業宇宙システムを防衛組織が積極的に活用する上で前提となる。2022年12月に日本政府が閣議決定した「国家安全保障戦略」では、宇宙の安全保障に関する取り組みの1つとして「不測の事態における政府の意思決定に関する体制」を構築することが明記された。こうした取り組みを進める上で、商業宇宙システムへの妨害リスクも重要な考慮要因となる。この点、官民が情報共有を行うための枠組みとして2023年に設置された宇宙システム安定性強化に関する官民協議会は、鍵となる役割を果たすことになる。

さらに、防衛組織が利用する商業宇宙サービスの提供元は自国企業とは限らないことに留意する必要がある。サービスの提供元である外国企業との間でも妨害に備えた情報共有や妨害が生起した際の対応に関する検討を進めておくことが重要である。そうした外国企業が所在する同盟国・友好国の政府とも商業宇宙システムへの妨害について連携して対応することを検討しなければならない。日本政府は前記の「国家安全保障戦略」で宇宙の安全保障に関する「同盟国・同志国等との連携の強化を進める」としており、こうした連携に商業宇宙システムに対する妨害への備えと対応を含めることが考えられる。

Profile

- 福島 康仁

- 政策研究部グローバル安全保障研究室主任研究官

- 専門分野:

宇宙政策、宇宙安全保障