NIDSコメンタリー 第324号 2024年5月28日 日露戦争における艦(ふね)のロジスティクス ― 勝ち戦の夕食は握飯

- 戦史研究センター国際紛争史研究室所員

- 石原 明徳

はじめに

かつて5月27日は海軍記念日であった。海軍記念日は、1905年(明治38年)5月27日から28日にかけて戦われた日本海海戦(Battle of Tsushima)の勝利を記念し制定されたものである。日露戦争における日本海軍は、大陸に展開する日本陸軍のロジスティクスを保障するための存在だったと言って良い。日本海海戦は、多大な経費と努力をかけ整備された日本海軍の存在意義を見事に示した決定的勝利だった。東郷平八郎率いる連合艦隊という演者は、日本海海戦という最高の舞台において、史上例を見ない程の完璧な演技を演じきった。連合艦隊の完璧な勝利は、日本海軍自身が創り上げたロジスティクス諸機能により担保されたものである。

本稿では、決定的局面で最高の舞台を準備できた、とも評される日露戦争における日本海軍のロジスティクスを紹介する。なお、ロジスティクスという言葉には完全に合意された定義が存在するとは言い難い。このため、まず海軍種の軍事ロジスティクス概念について述べ、次いで日露戦争当時の艦船テクノロジー水準と日本海軍のロジスティクスについて、糧食補給機能に焦点をあて紹介することとしたい。

海軍種の軍事ロジスティクス概念

1953年6月、ヘンリー・エクルズ(Henry E. Eccles)米海軍退役少将は、『プロシーディング』(Proceedings)誌上において「ロジスティクス-それは何か?」(”Logistics : What Is It?”)と題する論説を発表した1。米海軍ロジスティクスの父と言われるエクルズがこの論説中で紹介した『純理ロジスティクス-戦争準備の学問』(Pure Logistics : The Science of War Preparation)は、軍事ロジスティクス理論の古典として今なお読み継がれている2。1917年にジョージ・ソープ(George C. Thorpe)米海兵中佐が上梓したこの『純理ロジスティクス』は、海軍種におけるロジスティクス概念を体系化した初めての試みとして知られている。ソープは戦争を演劇になぞらえ、「ロジスティクスは舞台管理、舞台装置、舞台の維持である」と語った3。どれほどの名優であっても、演者は舞台の中でしか演じ得ないものである。このように、軍事ロジスティクスは戦争において取り得る手段を規定する存在である。軍事ロジスティクスを狭義で捉えた場合、補給、造修整備、輸送など行動部隊を直接支える諸機能を意味するが、広義で捉えた場合、国家規模で行う兵力造成や軍事産業に至る幅広い機能までも包含する。このように、用語を用いる者の立場の違いやテクノロジーの進歩などの要因により、軍事ロジスティクスの概念には極めて広い幅がある。軍事ロジスティクスを構成する諸機能は、本質的に、時代のニーズにより日々変化し続けるものである。また、戦略、戦術といった戦争の視点によりその注視すべき機能や規模は異なり、外征か否かといった戦争の性格によってもまた異なるものと言える。米軍はロジスティクスに関する統合ドクトリンを頻繁に改正しているが、状況に合わせ刻々と変化してゆくロジスティクス諸機能の実情をドクトリンに反映、追従させるため改正を行っているものと考えられる4。このように、個々の機能に目を向けた場合、軍事ロジスティクスの概念は非常に広範かつ曖昧であり、かつ常に変化し続けるものと言える。だがそれ故に、100年前ソープが語った言葉は、今なお普遍的価値を持ち続けている。

一般的に言って、陸軍種の部隊運用には、莫大な人員の確保もさることながら、燃料、弾薬、糧食をはじめとする多様で膨大な補給物資の準備と行動部隊への恒常的な輸送手段の確保が前提となる。ロジスティクスを初めて概念化したのはアントワーヌ・ジョミニ(Antoine Henri Jomini)といわれる。ジョミニが1838年に著した『戦争概論』(Précis de l’art de la guerre)には、ナポレオン麾下のフランス大陸軍(Grande Armée)幕僚などでの従軍経験から導き出されたロジスティクス概念が語られている。狭義で捉えた場合であっても陸軍種のロジスティクスは巨大な事業であり、殊に、膨大な兵員数を動員した野戦軍による外征ではその規模は極端に拡大する。西南戦争以降外征を指向し、日清戦争で本格的にその経験を得た日本陸軍がロジスティクスを「兵站」と訳しその概念を自然に受け入れたのは当然のことであった。

このように「重い」陸軍種のロジスティクスに対し、一般的に海軍種のロジスティクスは「軽い」と言われる。海軍部隊を構成する艦船は、自ら燃料、弾薬、糧食等の補給品を持つ移動体である。その特性上、ロジスティクス諸機能の基盤となる恒久的根拠地設置を必須とし、その諸機能のなかでも、造修整備機能の保持には造船所に代表される工業力の保有が前提となる。自ら一定の物資を持つ移動体の集団である海軍種のレディネス(readiness)は高く、部隊運用の決意から実際の部隊行動に移るまでに陸軍種ほどの準備期間や準備規模を必要としない。また、艦船の行動により消耗する燃料、弾薬、糧食等の補給を作戦海面近傍で行うことで、一定期間ではあるものの行動期間延伸が容易である。現在ではテクノロジーの進歩により艦船が航走しながら洋上補給を行うことが可能となったが、その実用化以前であっても、各種補給品を舶載し作戦海面付近に前進させることで、補給機能を担う前進根拠地を設営することは容易であった。狭義で捉えた場合、既存の根拠地から進出可能な行動範囲の中であれば、海軍種のロジスティクスは相対的に「軽い」ものとなる。

だが、既存の根拠地に依存できない渡洋進攻を行う場合、海軍種のロジスティクスも一挙にその規模を拡大する。造船所のような恒久的陸上施設に依拠する造修整備機能を渡洋進攻作戦に追従させるためには、その一部機能を舶載化した浮きドック、工作艦が多数必要であり、それだけでも膨大な予算と人員の投入が必須となる5。このほか渡洋進攻作戦では衛生機能を舶載化した病院船の整備や補給機能を担う燃料、弾薬、糧食、各種部品などの膨大な補給品の準備とこれら膨大な補給品輸送を担う多数の輸送船舶を擁した輸送機能の整備が必須となる。このように渡洋進攻には巨大な規模のロジスティクスが要求されることとなり、その概念も国家規模での兵力造成や軍事産業などをも含む広義なもので捉えざるを得ないこととなる。

戦争は時代の推移により進歩するテクノロジーに大きく影響を受けるものであり、軍事行動のために必要な物資の質・量はテクノロジ―の進歩に追従し著しく増大している。相対的に「軽い」海軍種のロジスティクスであっても、海軍部隊を構成する「艦船」そのものが精緻な工業製品である以上、テクノロジーが海軍種ロジスティクスに与える影響は相対的に大きいと言えるだろう。

日露戦争当時の艦船テクノロジー水準

19世紀から20世紀にかけての艦船技術は急速な技術革新が進み、大航海時代以来の風任せの木造帆走艦船の時代から、蒸気機関を搭載した鋼製機走艦船の時代へと急速に変化していた。日露戦争が戦われた20世紀初頭、航空機、潜水艦は実用化されつつあったものの、戦場への投入は未だ果たされていなかった。日露戦争は2次元で戦われた最後の戦争であった。

海軍の主力艦船である戦艦、装甲巡洋艦の船体は常備排水量1万トンを超えるまでに大型化し、民間商船には未だ帆船や機帆船も残存していたものの、海軍艦船は完全に機走化されていた。駆逐艦など軽快艦艇の発揮可能速力は30ノットにまで達していたものの、主力艦である戦艦の速力は20ノットに達せず、艦隊速力は15ノット程度が限界だった。これら艦船が搭載した機関はほぼ全てが蒸気レシプロ機関であり、蒸気発生用ボイラーの熱源となる燃料には石炭・塊炭などの固形燃料が用いられていた。航走しながらの燃料補給は不可能であり、重量物である固形燃料は横付けした給炭船から人力で艦内へ搭載せざるを得ず、燃料搭載作業の実施には穏やかな海面状況が必須であった。このため、燃料搭載作業は泊地などで停止して行われ、粉塵にまみれながらの長時間作業が強いられた。

塊炭(海上自衛隊第2術科学校蔵)

搭載兵装については、戦艦が装備する12in(30cm)砲を最大とした大小様々な火砲が装備され、水雷兵器である魚雷・機雷も既に実用化されていた。一部の光学機器を除き射撃指揮装置は貧弱であり、ようやく実用化されたばかりの無線通信以外の電波兵装は皆無であった。このため、海上戦闘の交戦距離は視界内に留まった。

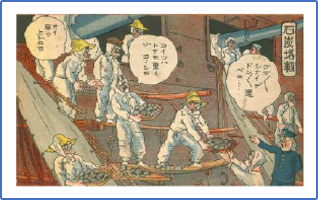

載炭作業絵葉書(防衛研究所戦史研究センター史料室蔵)

露双方ともに艦載火砲の規格は概ね統一されていた。日本艦船の搭載火砲は一部を除き英国製であり、日英同盟締結相手であり世界最強を誇った英国海軍と共通規格の弾薬が使用されていた。

乗員が日々消費する糧食の保存用冷凍・冷蔵機器自体は発明されていたものの、各艦船への装備は端緒に就いたばかりだった6。缶詰などの保存食は実用化されていたものの、生糧品の保存には非常に苦慮する状況であった。また、科員専用食堂はなく、給食は居住区ごとに配食、喫食された。

乗員個人に割り当てられた居住空間は極めて狭隘であり、乗員は各居住区に日々仮設する釣床(ハンモック)で就寝した。蒸気機関を搭載した艦内には高温となる煙路、蒸気配管等の熱源が所々に貫通しており、通風装置は装備されていたものの、艦内空調(エアコン)は実用化されていなかった。このため、特に熱帯海域での長期行動は乗員に極度の疲労を強いるものだった7。

日露戦争における日本海軍のロジスティクス

日露戦争の海上戦闘は、大陸に展開する日本陸軍のロジスティクス確保を巡る戦いであり、その主要戦域は大陸への海上輸送路にあたる日本本土周辺から黄海に至るまでの海域であった。主要戦域が既存の根拠地から進出可能な行動範囲の中にあったため、日本海軍は開国以来50年の歳月と多大な人員・予算を傾注して育んだ日本本土各根拠地のロジスティクス諸機能に依存することができた。

日露戦争中、日本海軍は根拠地である横須賀、呉、佐世保、舞鶴の各鎮守府が持つ補給機能、造修整備機能などのロジスティクス諸機能を存分に活用した。日本海軍は最も西にある佐世保鎮守府を主要根拠地として利用し、作戦行動中の艦船への燃料、弾薬、糧食等の補給を、佐世保を基盤に作戦海面近傍に設営した前進根拠地で適宜行った。日本海軍は開戦と同時に朝鮮半島南岸の鎮海湾を占領、前進根拠地を防備する「仮根拠地防備隊」を設置した。日本海軍は作戦の推移に追従しながら作戦海面近傍に前進根拠地を設け、終戦までに牙山、裏長山列島など朝鮮・遼東半島各地の占領地9カ所と、対馬、澎湖諸島に設置した要港部などの既存の海軍諸機関を基盤に前進根拠地を設営した8。

前進根拠地での前進補給は、徴用日本商船や戦時捕獲商船を改装した特設艦船によって行われた。ロジスティクス諸機能中の補給機能を担う特設艦船として、燃料補給用に13隻の給炭船が、蒸気機関・飲料用真水補給用に4隻の給水船が、糧食補給用に2隻の給糧船が、弾薬補給用に2隻の給兵船が、それぞれ改装され任務に投じられている9。

また、前進根拠地でのロジスティクス機能を担う特設艦船として、維持整備機能を担う工作船3隻が、衛生機能を担う病院船2隻が、サルベージ(曳航)機能を担う救難船3隻が投じられたほか、輸送機能を担う運送船として16隻が充当された。また、通信機能を担う通信船5隻のほか、鎮海湾などの前進根拠地への通信ケーブル敷設用として海底電線沈置船2隻が運用されている。このほか日露戦争中には、仮装巡洋艦13隻、水雷母艦5隻、仮装砲艦21隻、水雷沈置船5隻、艦隊附属防備隊船1隻が特設艦船として改装、運用された10。

旅順口閉塞作戦が継続していた1904年3月16日、連合艦隊は前進根拠地での各種補給・通信事務を前進根拠地に置いた仮根拠地防備隊港務部長に委任する「前進根拠地軍需品配給通信送達規定」を発布した。本規定により、燃料(石炭)、真水、糧食被服・需品の請求報告手続きを定めた補給要領、電信、郵便物の取扱いを定めた通信要領が確立し、部隊運用上の要求により日々変化する状況に適応した円滑な前進補給が可能となった11。

日露戦争における日本海軍の糧食ロジスティクス

日本海軍が前進根拠地に整備したロジスティクス諸機能の中から、一例として、糧食補給機能に着目してみたい。

日露戦争当時の日本海軍艦船乗員の主食は、脚気予防の観点から1:2の割合でパン(生麺麭)と米麦飯であった。米麦飯及び汁菜などの副食は各艦船で調理されていたが、パンの焼成は各艦船では行われず、鎮守府経理部衣糧科での自隊焼成品が各艦船に補給されていた。調理材料は、保存期間により米麦、乾物、缶詰などの保存がきく「貯糧品」と野菜・魚肉・精肉などの「生糧品」に分けられ、経理部の調達品が各艦船に補給されていた12。また、航海中の主食用パンの代替として各艦船に乾パン(乾麺麭・ビスケット)が補給されていたが、これらは経理部衣糧科での自隊焼成品か調達品であった。

日露戦争中の糧食補給機能の中枢機関は海軍省経理局であった。海軍省経理局は臨時軍事費から支弁された経費を各鎮守府経理部に配賦し、各経理部、連合艦隊などと補給用糧食の確保、在庫品振り回しや腐敗損耗品の補填、各部隊からの糧食増給要望への対応などの諸調整を頻繁に行い、ロジスティクス中枢機関としての役割を存分に果たした。海軍省経理局は主要根拠地である佐世保鎮守府経理部が各艦船への補給業務に全力を傾注できるよう、他鎮守府経理部で魚肉・獣肉などの各種缶詰をはじめとする貯糧品調達や乾パンの自隊焼成・調達を行わせ、全国を俯瞰した効果的なマネジメントを実施した。

佐世保鎮守府経理部は、各艦船に対する糧食補給業務実施の中核を担った。各艦船に前進補給される生糧品は佐世保で調達された。また、請負業者から納品された生糧品とともに自隊焼成したパン、各地で調達、回送された貯糧品在庫が佐世保で給糧船に搭載され、作戦行動中の各艦船に前進補給された。佐世保経理部は、1904年5月30日の大連占領に伴い接収されたパン製造設備でのパン焼成を請負業者に役務調達するなど、戦局の推移に応じた糧食補給体制の最適化を図り、各部隊の補給要求への対応に全力を傾注した。

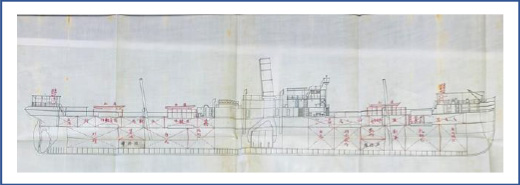

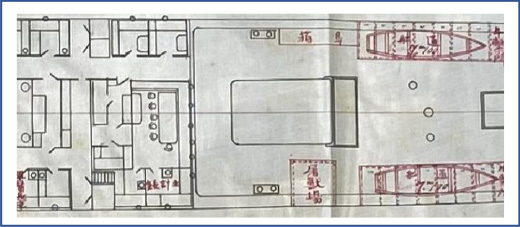

糧食の前進補給を担った給糧船「松江丸」の兵装及び艤装図には、精肉加工を行う「屠獣場」が上甲板に設けられていることが確認できる。冷蔵・冷凍設備が未発達な当時、給糧船には鶏・牛が生きたまま搭載され船上で精肉加工されたが、艦隊の補給所要量を賄うには供給量が不足していた13。佐世保から前進根拠地までの数日間の輸送航海であってもパン、生野菜、精肉・魚肉等の生糧品の船上保存は困難であり、副食用貯糧品として魚肉・牛肉などの輸入・国産缶詰が調達され各艦船に補給されていたが、糧食に起因する食中毒発生の危険は高かった。このため、各艦船には可能であれば前進根拠地での生魚などの生糧品の直接購買が許可されていた。

「松江丸」兵装及び艤装図(防衛研究所戦史研究センター史料室蔵)

「松江丸」兵装及び艤装図、該当部拡大(防衛研究所戦史研究センター史料室蔵)

前進補給を担った給糧船の行動の一例として、畑中康次郎大主計(主計大尉)の報告を基に、1904年8月11日から13日の給糧船「福岡丸」第36回輸送行動の概要を紹介したい。佐世保経理部衣糧科員であった畑中は、同月9日に佐世保入港中の「福岡丸」主計長に任じられた。畑中主計長の着任後、初の輸送行動は対馬前進根拠地に向け12日出港予定であったが、8月10日の黄海海戦により急遽出港が早められ、糧食の緊急搭載を完了した11日午後6時に佐世保を出港している。この時「福岡丸」が搭載した生糧品は、パン約1.6t(421,100匁)、活牛(生きた牛)40頭、鶏卵150kg(40,000匁)、ジャガイモ(馬鈴薯)5.4t(1,400,000匁)、玉葱274kg(73,000匁)、カボチャ(南瓜)326kg(87,000匁)であり、加えて白米26.3t(7,000,000匁)、割麦11.3t(3,000,000匁)の貯糧品も搭載している。「福岡丸」は翌12日午前7時20分に対馬前進根拠地尾崎湾に入港し、在泊各艦に糧食補給を行った。午前10時には対馬の竹敷要港部に回航し、在泊艦への糧食補給を終え午後6時30分に出港している。この行動での「福岡丸」の佐世保帰着は翌13日午前6時40分となった。「福岡丸」は、尾崎湾在泊中の装甲巡洋艦「出雲」、「常盤」、「浅間」、巡洋艦「音羽」に対し活牛3頭分の精肉を含む生糧品を補給し、竹敷要港部では在泊中の巡洋艦「千歳」に生糧品を補給した。この行動での生糧品補給消費量は少なく、貯糧品の補給は皆無であったが、その原因は、翌々日の14日に戦われた蔚山沖海戦のため在泊各艦の出港時間が迫っていたこと、連合艦隊の作戦所要のため当初の補給予定に反し在泊艦数が少数であったことにあった。このため、「福岡丸」は残った活牛37頭を補給用として竹敷要港部主計長に引き渡し、佐世保帰投後に残存生糧品を経理部衣糧料に引き渡している。

日本海軍は日露開戦にあたり「松山丸」、「福岡丸」の2隻の特設給糧船を用意し、概ね6日ごとの前進補給を図ったが、当初の予想に反し艦隊が分散運用される局面が多く、給糧船2隻では不足であった。このため、1904年8月以降、特設運送船「琴平丸」が給糧船任務に投じられ、適宜他の特設艦船も糧食輸送任務に投じられたが、これらは糧食保存用艤装が不十分であったため十分な補給量を搭載できなかった。このように、給糧船不足が日露戦争の反省事項として挙げられていたが、日本海軍初の艦隊給糧艦の就役は1924年の「間宮」まで待たねばならず、「間宮」に次ぐ2隻目の艦隊給糧艦「伊良湖」の就役は日米開戦直前の1941年12月5日となるなど、日本海海戦の華々しい勝利の陰で、ロジスティティクス上の反省事項がその後の日本海軍の施策に反映されることはなかった。

日露戦争中の戦艦「三笠」の給食業務

連合艦隊旗艦であった戦艦「三笠」を例に、日露戦争における日本海軍の糧食ロジスティクスの最前線にあたる、個艦の給食業務について紹介したい。

「三笠」は1904年の旅順口閉塞作戦に参加後、5月10日から遼東半島南沖に設営された裏長山列島前進根拠地に停泊し、艦内各部の整備作業を実施していた。裏長山列島在泊中の5月30日の「三笠」の献立は次のようなものだった。朝食として、主食に米麦飯、副食に切干味噌汁、茶、昼食として、主食に米麦飯、副食に貯蔵魚肉煮込(鮭缶、ヒジキ)、麦茶、菜漬、夕食として、主食に乾パン、副食に生獣肉ロース(牛肉、ジャガイモ)、麦茶、辛子であった。この日の献立は、生糧食が乏しい前進根拠地停泊中としては標準的なものと考えられ、戦時とは言え非戦闘時の艦船給食業務を代表したものだと言える。

当時の未熟な糧食保存技術に起因する食中毒発生の危険は高く、この日昼食に供された鮭缶の保存期間超過による腐敗が原因で、「三笠」は156名の食中毒患者を出している。このほか、1904年5月から6月にかけ、装甲巡洋艦「浅間」で123名、「八雲」で77名、仮装巡洋艦「台南丸」で17名、戦艦「朝日」で52名の食中毒患者が発生している。「浅間」の原因は鮭缶、「八雲」の原因は油揚、「台南丸」の原因は発黴したパン、「朝日」の原因は特定できず、素麺又は鮭缶と報告されていた。これ以降も戦艦「敷島」、装甲巡洋艦「日進」、巡洋艦「高砂」、「厳島」、「笠置」、「明石」、砲艦「赤城」、特設水雷母艦「日光丸」他で食中毒患者が相次いで発生している。

このように、日露戦争当時の艦船給食業務は技術的に食中毒のリスクを払拭できない状況にあり、当時の部隊運用はこのような困難な環境下で行わざるを得ないものだった。このため、「三笠」では副食に熱処理を行った煮込、味噌煮、カツレツ、ロース、シチュー、ライスカレー、焼肉などが努めて供され、乗員の健康維持と士気高揚が図られている。

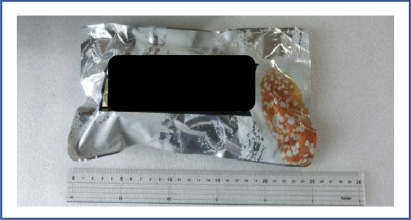

当時の規格と類似した大型乾パン(海上自衛隊呉造修補給所提供)

戦闘時における艦船給食業務の一例として、日本海海戦での「三笠」の戦闘配食について紹介したい。1905年5月27日午前5時5分、鎮海湾前進根拠地に停泊していた「三笠」はロシア海軍バルチック艦隊発見の報を受けた。ただちに出港した「三笠」は敵艦隊に近接した午後12時38分、艦内各部の閉鎖を伴う戦闘部署を発令し、以降の食事は戦闘配食が行われた。5月27日の戦闘中、「三笠」艦内には上、中、下甲板の各所に乾パンと葛湯が準備され、乗員に適宜の飲食が許可されたほか、午後5時には夕食として握飯の戦闘配食が行われた14。この日「三笠」が戦闘部署を哨戒配備とし給食体制を通常に復したのは、夜間のため戦闘が中断した午後8時であった。また、戦闘で傷ついた重症者には、鶏卵、練乳、粥の患者食が支給されている。

おわりに

昭和期の日本海軍は日露戦争の戦勝体験に束縛されたとも言われる。昭和期の日本海軍のロジスティクス軽視を生んだ要因の一つには、日露戦争の主要戦域が日本本土の根拠地から進出可能な行動範囲内にあったことが大きいだろう。

海軍大尉として敗戦を経験した元海上幕僚長中村悌次が語ったように、日本海軍の初級兵科士官(Operation Officer)を養成する海軍兵学校ではロジスティクス教育を実施しなかった15。戦後海上自衛隊が高級幹部教育を再興した際、第1期となる教育課程から米海軍のロジスティクス概念をカリキュラムに取り入れている16。この事実は、旧海軍軍人として敗戦を経験した当時の海上自衛隊首脳部に、敗戦原因の一つにロジスティクス概念の欠如があったものとの共通認識があったことを示唆していると言えよう。

概念としてのロジスティクスへの関心は低かったにせよ、ロジスティクスを担保する各種機能の保有は日本海軍にとっても必須であった。特に、維持整備機能や艦船建造機能の保持には工業力の獲得が必須であり、近代日本の工業技術進展を牽引する原動力となるほどに日本海軍は多大な経費と人員をその獲得に投入した。また、戦後日本の経済発展にも日本海軍ロジスティクス部門が遺した技術資産、人的資産が果たした役割は大きい。

結果的に悪しき遺産を残したとはいえ、日露戦争は国家存亡を賭けた戦いであり、当時の日本海軍ロジスティクス部門が持てる能力の全てを挙げて部隊運用を支え、日本海海戦勝利を導く前提を造ったことはまぎれもない事実である。

Profile

- 石原 明徳

- 戦史研究センター国際紛争史研究室所員

- 専門分野:

防衛装備移転史、軍事ロジスティクス史