NIDSコメンタリー 第313号 2024年4月26日 ミッドウェー作戦勝利後の幻の作戦 —— FS作戦に見る海軍第二段作戦の問題点

- 戦史研究センター国際紛争史研究室

- 小椿 整治

はじめに

2021年から22年にかけて太平洋戦争80周年座談会が不定期ではあるが防衛研究所ホームページに掲載された。その2回目として「太平洋戦争における軍事的転換点」を掲載した。この座談会には筆者も参加したが、軍事的転換点としての作戦として42年のミッドウェー海戦、42年から43年にかけてのガダルカナル攻防戦が話題に上った。

太平洋戦争では対米戦が大きなウエイトを占めており、特にミッドウェー海戦は海軍の主力(空母機動部隊)が大敗したことで攻守が入れ替わることとなった。その後は海軍が積極的攻勢作戦を実施することはなかった。ミッドウェー作戦そのものに様々な問題があったことは周知の事実である。しかし座談会で述べたようにミッドウェー作戦だけではなく、5月から開始された海軍の第二段作戦に大きな問題が内在していた。本稿においては座談会では時間の関係で細部には踏み込めなかったミッドウェー作戦成功後に予定されていた作戦(特にFS作戦1)を見ることで、海軍の第二段作戦を中心として改めて日本軍の太平洋戦争に対する見通しの甘さを明白にするとともに、その示唆するところを述べてみたい。なおこのFS作戦は近年中国の海洋進出で言及されることが多くなってきた作戦でもあり、注目されることが多くなっている。

1 緒戦の南方進攻作戦(第一段作戦)の周到さと成功

緒戦の南方進攻作戦(海軍では第一段作戦と呼称)は、ほぼ予定通りに進捗し、日本は約3か月で南方の資源地帯を占領した。第一段作戦の戦域では海軍力では日本海軍が他を圧倒していた。空軍力も日本陸海軍航空部隊は、この地域では英米蘭の航空部隊と比較し、質・量ともに勝っていた。陸上兵力は数的には日本が優勢ではなかったが、質的には日本が優勢であった。日本軍は日中戦争を4年間戦ったことから、経験は豊富だった。一方で装備面では必ずしも圧倒しているとはいえなかった。しかしマレー戦線では英軍には戦車は1両もなく、性能が貧弱だった日本戦車部隊も緒戦では活躍することができた2。

また海軍は開戦劈頭の真珠湾攻撃に関しては事前に十分な訓練期間を確保し、装備上もギリギリではあったが雷撃における問題を解決するための処置を間に合わせることができた3。一方、極東英艦隊は空母を伴っていなかったため、エアカバーがなく、一方的な戦闘で海軍の陸上攻撃機に主力戦艦を撃沈されてしまい4、マレー半島周辺の制海権を一気に失うこととなった。

連合艦隊司令長官山本五十六大将が海軍の真珠湾攻撃の作戦計画基礎案立案を大西瀧治郎少将に命じたのは開戦約1年前であり5、作戦計画の策定やそれに伴う訓練期間を事前に確保することができた。また陸軍も従来からは予想していなかったシンガポール方面の作戦ではあったが、米英との緊張の高まりから事前の情報収集に努めた。一方で海軍軍令部は当初、主力空母のほぼ全部を真珠湾攻撃に投入することに反対した。南方方面の作戦に空母部隊を投入すべきとしたのである6。実際には南方では主力空母を投入するまでもなく、基地航空部隊だけで米英軍に対処できた7。後の楽観的な見通しとは正反対で軍令部は非常に慎重だった。

米戦艦部隊は壊滅したものの、真珠湾攻撃の主目標の1つであった空母戦力8は、ほぼ無傷9であり、独との戦闘に忙殺され、強力な海軍兵力を派遣することが不可能だった英海軍と比較し、日本海軍にとって戦争初期に米海軍が直接的で唯一最大の脅威であり、米空母群は可能な限り早期にたたく必要があった。しかし、実際に明確に米空母群の撃滅を企図したのは開戦後半年も経過したミッドウェー作戦であった10。

2 第二段作戦の迷走

第一段作戦終了後の第二段作戦に関しては、開戦前には十分な検討はなされていなかった。緒戦の計画はあったものの、戦争全体のグランドデザインは無かった。唯一開戦前に「対米英蘭蒋戦争終末促進に関する腹案」が作成され11、これが本来は戦争全体の戦略とならなければならなかった。しかし腹案というあいまいな位置づけであり、陸海軍全体に徹底されたものではなかった。腹案では戦争終末への方策として独伊と連携した対英屈服に大きな優先度が与えられており、それに沿った作戦計画を策定しなければならなかった。陸軍は対英屈服に対して、幾分は考慮していたものの、インドに対しても直接的軍事進攻よりも謀略に重きを置いていた。陸軍の関心は対ソ連および対中にあり、実際に南方資源地帯確保後は南方の陸軍兵力の北方への還送を考えていた12。また中国を屈服させるための重慶への進攻作戦にも関心を示していた。一方で海軍では軍令部は当初、爾後の作戦について豪州の一部占領、米豪遮断のための南太平洋方面の作戦を考えた。しかし実行部隊である連合艦隊は西方ではセイロン島攻略、東方では最終的にハワイ占領を目指そうとしていた。このように海軍内でも第二段作戦の方向性は容易にまとまらなかった。しかも豪州、ハワイ進攻には大規模な陸軍兵力を必要とすること、セイロン島進攻に関しては独伊軍の西アジアへの進出を待つべきとの論があり、陸軍は反対であった13。結果的に第二段作戦は軍令部と連合艦隊の両者の意向を盛り込むこととなった。第二段作戦はポートモレスビーを攻略(5月7日)14、その1か月後、ミッドウェー攻略(6月7日)、更に1か月後のFS作戦でニューカレドニア(7月8日)、フィジー(7月18日)、サモア(7月21日)を攻略することとなった。ミッドウェー作戦は連合艦隊の意向であり、米豪遮断を図るFS作戦は軍令部の意向が反映されていた。第二段作戦計画はその後、ハワイ外郭地域、すなわちパルミラ島、ジョンストン島等を攻略、機を見てハワイ航空兵力撃滅、さらにはハワイ攻略の可能性を記載している15。

3 第二段作戦における見積もりの甘さ

第一段作戦ではフィリピン、シンガポール、蘭領東インドを除けば、ほとんど連合軍の大きな抵抗に遭遇しなかった16。たとえばラバウル攻略も所在の敵陸軍兵力は皆無に等しく、無血上陸に近いものだった。しかし、1942年春季の東部ニューギニア、あるいはツラギ(ガダルカナル島対岸)の攻略では、地上戦は発生しなかったものの、上陸直後に、米空母機による反撃が実施され、艦船に大きな損害を受けるようになってきた。時間が経過するにつれて、日本軍は無人の野を往くようなわけにはいかなくなりつつあった。そして第二段作戦で目標としていたミッドウェー、その後に予定していたFS作戦での攻略目標となっていた島嶼の米軍防御力は、日本側の予想とはずいぶんと異なっていた17。

米側は開戦直後、太平洋地域での戦略として第一にハワイの確保、第二に米・豪の連絡線確保を重視していた。最重要としたハワイを確保するため、米合衆国艦隊司令官アーネスト・キング大将は太平洋艦隊司令長官チェスター・ニミッツ大将18に対し、ミッドウェー、ハワイ、米本土の間の海上交通路の確保を命じた。次にやや重要度がハワイよりは下がるが、米本土と豪間の交通路をキングは第二の優先事項とした。この第二の優先事項の中では主としてハワイとサモアのラインを確保することとした。このラインは早期にフィジーまで延長されなければならなかった19。軍令部と同様に米側も開戦早々に豪への連絡線を重視していた。早くも1月にはサモアへ海兵隊が送られていた20。

日本は1942年春の時点で第二段作戦での攻略目標の敵情判断、特に守備兵力に関しては相当に過小評価していた。ミッドウェーは海兵隊750名、戦闘機、爆撃機は各12機としていた21。実際にはミッドウェーは6月時点では、ミッドウェー島へは航空機が127機集結、ミッドウェー周辺の米空母艦載機は233機を保有し、南雲機動部隊の保有艦載機数を上回っていた。海兵隊の兵力も3,000名以上となり、軽戦車や各火砲も増強されていた22。

同様にフィジー、サモア、ニューカレドニアの敵情に関して驚くほど過小評価していた。米が戦争開始後、時間の経過に伴い、防御態勢を強化するという発想が欠如していた。実際の米軍等23の地上兵力は6月現在で表のとおりだった。フィジーでも日本側見積もりの2倍以上、ニューカレドニアは9倍、サモアにいたっては10倍以上もの兵力格差があった。一方で、これらを攻略するための日本陸軍第17軍の兵力は、3島全ての攻撃兵力を合計しても約1.5万名に過ぎなかった24。またFS作戦目標途上に位置するエファテ島、エスピリサント島は3月以降米軍が占領、5月にはエファテに戦闘機隊が進出していた25。日本がこれらを察知していたという証拠は見当たらない。

| 米軍等 | |||

|---|---|---|---|

| 日本側見積 | 実兵力(6月) | 日本軍攻撃兵力 | |

| フィジー | 1.1万名 | 2.3万名 | 9,126名 |

| サモア | 750名 | 1万名 | 1,215名 |

| ニューカレドニア | 3,000名 | 2.7万名 | 5,540名 |

表:FS作戦攻略目標における彼我陸上兵力26

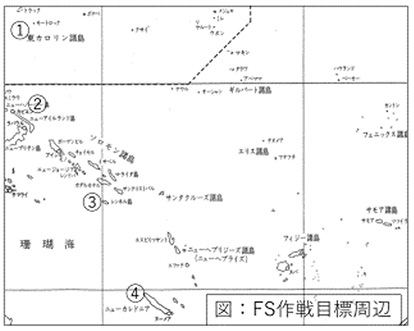

またFS作戦のさらなる問題は、占領予定のフィジー、ニューカレドニアへの後方連絡線の脆弱さである。当時この地域で飛行場がある日本軍根拠地は直近でもラバウル(図中②)であった27。ラバウルからFS作戦で最も近いニューカレドニア(図中④)でも直線距離は2,300キロもあった。当然、航空機による支援が不可能な距離である。その中間地点にはガダルカナル島(図中③)があり、5月から日本軍の勢力範囲ではあったが、まだ飛行場はなく、対岸のツラギに飛行艇部隊があるのみだった。ラバウルへは戦闘機の空輸が海軍根拠地であったトラック(図中①)からしばしば実施された。これも相当な長距離空輸とされたが、その距離は1,300キロであった。開戦初頭に攻略した中部太平洋上のウェーク島はミッドウェーからは最も近い日本軍基地であったが、両者の距離は約1,900キロあったため、ミッドウェー占領後に駐留する戦闘機は南雲機動部隊の空母に搭載することとなる。そしてこの距離ではミッドウェー海戦時にも基地航空部隊による支援はできなかった。FS作戦は、味方後方拠点からあまりにも遠方に突出した作戦だった。実際のガダルカナル攻防戦において日本軍が苦戦したのは制空権の欠如が大きな要因だった。当初日本軍は航空攻撃をラバウルから実施したが、距離が約1000キロあり、戦闘機はガダルカナル上空ではわずかな時間しか滞空することができなかったことが大きく戦局に影響した。

またFS作戦のさらなる問題は、占領予定のフィジー、ニューカレドニアへの後方連絡線の脆弱さである。当時この地域で飛行場がある日本軍根拠地は直近でもラバウル(図中②)であった27。ラバウルからFS作戦で最も近いニューカレドニア(図中④)でも直線距離は2,300キロもあった。当然、航空機による支援が不可能な距離である。その中間地点にはガダルカナル島(図中③)があり、5月から日本軍の勢力範囲ではあったが、まだ飛行場はなく、対岸のツラギに飛行艇部隊があるのみだった。ラバウルへは戦闘機の空輸が海軍根拠地であったトラック(図中①)からしばしば実施された。これも相当な長距離空輸とされたが、その距離は1,300キロであった。開戦初頭に攻略した中部太平洋上のウェーク島はミッドウェーからは最も近い日本軍基地であったが、両者の距離は約1,900キロあったため、ミッドウェー占領後に駐留する戦闘機は南雲機動部隊の空母に搭載することとなる。そしてこの距離ではミッドウェー海戦時にも基地航空部隊による支援はできなかった。FS作戦は、味方後方拠点からあまりにも遠方に突出した作戦だった。実際のガダルカナル攻防戦において日本軍が苦戦したのは制空権の欠如が大きな要因だった。当初日本軍は航空攻撃をラバウルから実施したが、距離が約1000キロあり、戦闘機はガダルカナル上空ではわずかな時間しか滞空することができなかったことが大きく戦局に影響した。

米の太平洋における防御態勢進捗に伴い、既述したように3月以降のニューギニア、ツラギへの進攻では、米軍航空機による反撃で艦船に大きな被害を受け、ニューギニア東南岸のポートモレスビー攻略は第2段作戦期間にずれ込むこととなる。その時にはFS作戦で目標とされた米豪の連絡線には十分な地上兵力が配置されることとなった28。

4 第一段作戦での過信と戦闘様相への不十分な検討

南雲機動部隊は開戦約半年連戦連勝に見えたが、実際に最も脅威である米空母と対戦することはなかった。真珠湾攻撃終了後、内地に帰投した南雲機動部隊は1月にはラバウル攻撃に駆り出されるが、まったく必要がなかった29。南雲機動部隊はその後もオーストラリア、インド洋で作戦を実施した。これらの作戦では相手に有力な空母部隊、基地航空戦力がないため、一方的な据え物切りに近い状況で、強力な反撃を受けることなく、戦果をあげることができた。これが無敵艦隊との過剰な自信を生み出す一因になったと思われる。しかしミッドウェー海戦の1か月前に発生した珊瑚海海戦は、不吉な予兆を見せていた。この海戦はニューギニア南岸のポートモレスビーを攻略する日本軍を援護するため南雲機動部隊から分派された空母2隻30(第5航空戦隊)が米空母2隻と交戦したものである。当初第4艦隊を中心としたポートモレスビー攻略の南洋部隊計画では、空母部隊はオーストラリア東北部の航空基地を攻撃することで攻略を容易にしようとした。しかし4月の情報見積もりでこの方面に戦闘機だけでも200機以上があるとされていたため、連合艦隊司令部から危険度の高いオーストラリア空襲中止を要望された31。空母2隻の派遣に際して連合艦隊は、南雲機動部隊の中では低練度の第5航空戦隊を選んだのは、実戦経験を積ませるためであった32。このことからも敵中深くオーストラリア本土への攻撃は危険としつつも、それ以外は大なる抵抗はないとの判断がうかがわれる。当時、攻略部隊の敵情見積もりにも敵機動部隊の出現の算は少ないとされていたが33、実際には米空母と対戦することになる。この海戦では①日本側部隊の動きが米側に暗号解読で察知されていたこと34、②当初の計画は敵の地上基地を先制奇襲攻撃しようとしていたこと(記述したように計画段階で中止)③集中できる空母部隊を分散させていたこと35、④急降下爆撃による被害などミッドウェー海戦と類似した部分があった。当初の予定通り日本空母部隊が豪州本土を先制攻撃していたならば、横合いから米空母部隊の攻撃を受けた可能性があり、ミッドウェー海戦と同様の結果となった可能性があった。

作戦開始前、第5航空戦隊2空母の艦載機は総計117機だった36。日本軍は空母「レキシントン」を撃沈するも飛行機隊の損耗は激しく、交戦後の作戦使用可能機はわずか39機にすぎなかった37。戦闘機は比較的残存するも艦爆、艦攻はほぼその攻撃力を喪失した。このことは米空母部隊の防空能力の高さを示すものであった。米軍は日本軍と異なりレーダーにより敵機の接近を察知でき、また輪形陣による対空砲火は強烈であり、日本機の損害が多くなった。これが空母部隊同士の戦闘の様相であった。もはやこのような状況では日本側が敵空母を奇襲により、一方的にたたくということはあり得なかった。このことは昭和17年に発生した空母同士の戦闘で何度も証明されることとなった。そしてこれは日米空母がいったん交戦すれば、その後、日本機動部隊は損害回復(特に航空機部隊)のため連続的な攻勢作戦は困難になることを意味していた。

4月に連合艦隊の研究会および第二段作戦の図演が実施され、山本五十六は席上、連続的な攻勢作戦の実施を主張した38。連続攻勢を実施する部隊の中核は南雲機動部隊であり、連続攻勢成功の成否は、この機動部隊が損耗しないことが前提だった。

真珠湾攻撃飛行隊総隊長の淵田美津雄中佐は、真珠湾作戦以降インド洋作戦までの4か月は南雲機動部隊にとって本来任務ではなく、道草であったと述べている。彼は米艦隊、中でも空母部隊が主敵であり、開戦劈頭の米が態勢不十分な時期に東正面の米軍へ機動部隊を向けるべきとしたのである39。

機動部隊による連続攻勢作戦の実施は米空母が存在する限り不可能であり、それは最終的にハワイへの攻撃も念頭に置く第二段作戦が、早期に行き詰まることを意味していた。インド洋作戦までは一方的な連戦連勝と思われてきた南雲機動部隊ではあったが、それでも諸準備のためミッドウェー作戦の延期を望んだほどで40、小さくとも積み重なる損耗や、長期の連続作戦、人事異動による練度低下等様々な理由で、作戦行動の継続は困難になりつつあった。

5 おわりに:中長期展望が欠如した開戦と戦闘様相の観察眼欠如

第二段作戦計画策定時にミッドウェー作戦を推す連合艦隊、FS作戦を推す軍令部という意見の相違があった。両者の論争について軍令部員の回想では、ミッドウェー作戦の困難さ(特に占領後の維持)をあげたうえで、FS作戦は西から攻撃していけば米空母出撃の算が多く、この方面では基地航空部隊の協力も得られるうえ、占領後の維持もミッドウェー作戦より容易で作戦効果が高いものとしている41。しかし既述したように春の時点でFS作戦において基地航空部隊が機動部隊に協力できるような態勢にはなかった42。一方でミッドウェー作戦の可否について両者が合意したのは4月5日で、ミッドウェー作戦を含めた第二段作戦計画が上奏裁可されたのは4月16日だった。ミッドウェーへの作戦発起までわずか1か月半の時期であった43。

ミッドウェー作戦直後のFS作戦は第二段作戦開始時には十分に煮詰まったものではなかった。FS作戦に関する大本営海軍部からの命令、指示、陸海軍の協定は出されていたものの44、より具体的な計画は史料の中に見ることはできない。特に先鋒となる機動部隊の作戦要領については、まったく不明である。機動部隊はミッドウェー作戦後、6月中旬にトラック終結、7月初旬にFS作戦に向け出発することになっていたが、連合艦隊参謀は、作戦詳細はトラック終結時に研究して決定することとしていたと回想している45。

結果的にミッドウェー作戦が何とか成功裏に終わったとしても、FS作戦はさらなる困難が待ち受けていたことは前述のデータから明らかである。さらに作戦終了後、ニューカレドニアに駐留する航空兵力として予定したのはわずか戦闘機、艦爆各12機であった46。これは占領後の敵反撃を甘く見たというよりも、これ以上に配備する余裕が無かったと見るべきであり、FS作戦が日本軍の軍事力の限界、すなわち攻勢終末点をはるかに超えたことを明白に示したものと言えよう。

ミッドウェー作戦の実際の敗因をいくつかクリアしたとしても空母同士の戦いは、特に日本側にとって苦しいものになったはずである。5月の珊瑚海海戦では初の空母同士の海戦だったが、日本の空母搭載航空部隊に大きな被害をもたらした47。日本側にはレーダーはないため、圧倒的に奇襲を受けやすい状況だった。ミッドウェーでいかに日本が幸運に恵まれても敵空母に対して一方的な奇襲はありえず、少なくとも航空機は大きな損害を受け、次期作戦に大きな影響を与えたと考えられる。このような空母同士の戦闘の特性をいまだ日本側は認識していなかった。第二段作戦における連続攻勢の成否は機動部隊の戦力発揮が大前提で、空母同士の戦闘での損害を考えれば、作戦間に最低でも数か月以上のインターバルが必要となったと考えられ48、ミッドウェー作戦が日本側に有利に進展していたとしても、FS作戦は予定より延期せざるをえず、第二段作戦は早期に手詰まったであろう。

日本が珊瑚海海戦直後、真剣に本海戦を分析していたならば49、その後の第二段作戦の問題を認識することができた可能性がある。すなわち既述した航空機の損害が多い空母戦の特性、珊瑚海への米空母出現の要因を考えれば、機動部隊による連続的攻勢は困難であること、情報での米側の優越性が懸念されることから、より慎重な対応が検討された可能性がある。

空母同士の戦闘に関してはレーダー等兵器の発達にともなう戦闘様相の変化への認識のなさ、開戦時の敵の態勢を見て、将来も楽観視する、自己中心的な敵見積もりの不合理さに加え、第二段作戦決定から実行までの十分な検討時間の不足が重なり、問題の多い第二段作戦へとつながった。そしてそれは開戦時に戦争終末のシナリオを深く検討せず、第一段作戦以後はほとんど無計画であったことや実戦に対する観察眼と爾後の作戦へのフィードバックの不足が根底にあったものと考えられる。

Profile

- 小椿 整治

- 戦史研究センター国際紛争史研究室

- 専門分野:

近代日本軍事史