NIDSコメンタリー 第297号 2024年2月2日 インド太平洋における米軍の軍事態勢と課題①——米海兵隊の作戦コンセプトと日本および周辺における近年の演習を中心に

- 政策研究部長

- 菊地 茂雄

はじめに

2022年、米インド太平洋軍が議会に提出した報告書「主導権の確保(Seize the Initiative)」は、「最も重要な戦域」であるインド太平洋において、米軍部隊の活動は「係争環境における全ドメイン統連合作戦を持続的にリハーサル、展示するための一連の作戦、活動、および投資と連携、同期しなければならない」との方針を示した[1]。また、2023年4月18日の下院軍事委員会公聴会において、同軍司令官のジョン・アクイリノ海軍大将も、「主動の確保」の方針に基づき「強力な戦域態勢」、「戦闘力がある、持続的な前方戦力によるキャンペーン」を目指すと説明している[2]。そして、実際にも、米軍は、敵対国による攻撃を受ける範囲において作戦を行うことを想定した演習を、日本を含む第1列島線上において活発化している。本稿では、そのもっとも顕著な例として米海兵隊を取り上げ、実際の演習や部隊の展開を、国家防衛戦略(NDS)上の方針や海兵隊の作戦コンセプトとの関係を踏まえて分析するものである。

1 敵脅威圏内部における作戦と「キャンペーン実施(campaigning)」

敵対国が攻撃し得る範囲において作戦を行うというのは、2018年1月に要約が公表されたNDS(以下、2018NDS)上の要請でもあった(NDS全文は非公開)。国防次官補代理(戦略・戦力開発担当)として2018NDSの取りまとめを行ったエルブリッジ・コルビーは、同職を退任後の2019年1月29日に開かれた上院軍事委員会公聴会で、2018NDSに込められた狙いについて説明した。そこで彼は、2018NDSが、中国が台湾に対して、ロシアがバルト3国やポーランドに対し、米国等による対応を遅滞させつつ圧倒的な軍事力により迅速に占領、これらの領土に軍事力を展開して現状復旧を著しく困難とする、いわゆる既成事実化戦略に対応することを主眼として作成されたことを明らかにした[3]。そして、中露の既成事実化戦略に対応するためには、彼らの「勝利の方程式を打ち破る」ことが必要であり、そのために、戦い方について「これまでとは異なるアプローチ」をとることが必要であったと説明した。そこで、コルビーが強調したのが「米軍部隊が敵対行為の最初から中露の攻撃に抵抗」し「全ドメイン優越といったものを獲得することなしに、最初は北京あるいはモスクワによる侵略を遅滞し、次いでその侵略を撃退するべく、永続的に係争的な作戦環境において戦う」ことであった[4]。

2018NDSが敵の攻撃を受けながらも作戦を行う能力を重視していることは、公開された要約でも確認できる。すなわち、米軍が「攻撃を受けながらも、展開、生存、作戦、機動、戦力再生を行う陸海空、宇宙戦力」(下線部筆者)を優先すること、そのために、「集約された、堅固化されていないインフラストラクチャーから、小規模で、分散型で、強靭で、適応力のある基地使用法へのシフト」を必要としていること、そして、それを支えるための「強靭で、連携型の[指揮統制通信]ネットワーク」、「強靭で機敏な兵站」が必要と強調していることなどである[5]。また、こうした点は2018NDSで導入された「グローバル作戦モデル」からも必要とされる。同モデルは、米軍の戦力態勢を、接触(contact)層、遅滞(blunt)層、増援(surge)層、本土(homeland)層の4つに分けたものである[6]。コルビーによれば、「接触層」は平素からのグレーゾーンに対応し、「遅滞層」は、中露による既成事実化戦略の実行に踏み切った際に、米国が有効に対応できるまでの間、「遅滞させ、弱体化し、理想的には拒否」するものであり、いずれもが、中露の脅威圏内部において作戦を行うことを前提とするためである[7]。

既成事実化を防ぐ上で重要になるのが競争段階における対応である。中国にせよ、ロシアにせよ、既成事実化を進めるには米国による軍事力による対応を引き出すことを回避しつつ行うことを目指すが、こうした状況を示す概念が米国防省の正式な用語法に存在しなかったことが大きな問題であった。2018NDS公表の2か月後の2018年3月、統合参謀本部が公表した「統合キャンペーン実施に関する統合コンセプト」(JCIC)は、平和と戦争を排他的に捉える「二元論的概念」を排除することをうたい、米国と他国・非国家アクターとの関係性を理解する枠組みとして「協力」、「武力紛争未満の競争」、「武力紛争」からなる「競争スペクトラム(competition continuum)」を提起した[8]。JCICの新規性はこの「武力紛争未満の競争(competition below the armed conflict)」概念を導入したことにあるが、JCICは、これを「両立し得ない利益を有する」アクターが「これら利益を追求する上で公然とした紛争に訴えることを求めない」状態と定義し、その上で、米国は「当然に紛争につながりかねない手段」は使用しないとの条件の下、資源の制約や他の地域における政策目標とのバランスや優先順位付けを考慮しつつ、自らの戦略的立ち位置の維持や強化、競争相手の目標達成を阻止するといった考え方を示した[9]。JCICの作成に参加したフィリップ・ロハウスの説明によれば、JCICは、「敵対国の行動様式が直接的な対応を引き起こす敷居より下で行われることに対して、どのように米軍のパワーを適用すべきか」という問題に対する解として作成されたという[10]。

もう一つJCICの重要な点は「キャンペーン実施(campaigning)」概念を導入したことである。一般的に、軍事用語としての「campaign」(「戦役」と訳されることが多い)は一般に「所定の時間・空間内の戦略的または作戦上の目標を達成することを目的とした、関係する一連の作戦」(米国防省用語辞典。下線部筆者)と定義されている。従来からある概念「campaign(戦役)」が事柄を示す名詞であるのに対して、JCICは「競争のしばしば永続的な性格を強調」するために、継続的な動作を示す「campaigning」を用いた[11]。すなわち、従来の「campaign」が「所定の時間・空間内」であらかじめ計画され、これに基づき実施されるのに対して、JCICの「campaigning」は「持続可能で受け入れ可能な成果」を達成するための「永続的な取り組みの一環」であり、「campaign」とは異なり「所定の時間・空間内」に限定されるものではない。むしろ、競争相手の行動や、米国側の対応に対する彼らの反応を見つつ、さまざまな制約要因をも加味しながら、次の対応を決定する。JCICが「リジッドで、事前に決定された行動方針」は競争にはそぐわないとの認識をしているのは「campaigning」の動的で、インタラクティブ、継続的な性格を反映したものである[12]。さらに、JCICは、競争スペクトラムをまたがって軍事的活動と非軍事的活動を連携させることを「統合キャンペーン実施(integrated campaigning)」として提唱していた[13]。

2018NDSで打ち出された、中露による既成事実化を阻止するために米軍自体が攻撃を受け得る範囲内において作戦を行うという考え方は、2022年のNDS(以下、2022NDS)でも引き継がれている[14]。2022NDSは「潜在的敵対者が領土を奪い取ろうとする場所で侵略を抑止」するため「拒否のため態勢を最適化」するとして「拒否的抑止」を打ち出した。さらに、拒否的抑止を可能とするには「妨害に耐え、妨害の中で戦い、妨害から復旧する能力」が必要となる。これが「強靭性による抑止」であり、拒否的抑止から論理的に要請される。また、2022NDSは「キャンペーン実施」についても1節があらたに設けられ、米国の競争相手がグレーゾーンにおいて行う米国の国益を損ねる活動を「制限、頓挫させ、妨害させつつ米国、同盟国、パートナー国に有利に環境を変容させるため、複数のドメインと紛争スペクトラムをまたがって活発にキャンペーンを実施」するとした上で、その一環で同盟国やパートナー国と協力して「インフラストラクチャー、兵站、指揮統制、分散・移転、および動員」など危機や紛争時に必要となる「戦力要素」を構築、使用するとしている[15]。

2 米海兵隊「遠征前方基地作戦」(EABO)と「スタンドイン部隊」(SIF)

こうしたNDSの方針を最も強く打ち出しているのは、2020年5月、デービッド・バーガー総司令官(当時)が公表した「戦力デザイン2030」(FD2030)の下、抜本的な改革を進める海兵隊である[16]。それは、海兵隊が「中国がもたらす、主として海洋の脅威」を海兵隊の戦力デザインや戦力組成を方向付ける「主たる基準となる脅威(pacing threat)」と位置付けて[17]、みずから「抜本的な変革」をもたらそうとしているためである[18]。

日本にでも言及されるようになってきた「遠征前方基地作戦」(EABO)や「スタンドイン部隊」(SIF)などの構想もこうした変革の取り組みの一環である。これらは敵対国による攻撃を受け得る範囲(海兵隊の用語法では「兵器交戦圏」(WEZ)という)の「沿海域(littorals)」においてどのように海兵隊が戦うべきかを示したものある。なお、この沿海域という言葉は、国防省の定義によれば陸地から作用可能な「海方向」と海上から作用可能な「陸方向」の両方の海と陸を含む地域を差し[19]、2016年に海兵隊が公表した「海兵隊作戦コンセプト」でもホットスポットとしてその重要性が強調されていた[20]。海と陸を一体の作戦環境としてとらえるところに近年の海兵隊のアプローチの特徴が表れているが、わが国の南西諸島や南シナ海のみならず、イエメンのフーシ派が海上交通の安全を脅かす紅海などもこうした環境といえる。そして、海と陸の両方をまたがってシームレスに活動が可能なのは海兵隊を置いて他はないという点も海兵隊における議論では強調される点である。

なお、このEABOとSIFは、機動力があり、低シグネチャの小規模な部隊が、簡素・一時的な陸上の拠点を移動を繰り返しながら作戦を続けることが共通するが(表―1参照)、もともとは、EABOからSIFが「枝分かれしたもの」である[21]。また、SIFがEABOで想定される簡易・一時的な陸上の拠点である遠征前方基地(EAB)において支援を受けて作戦を行うなど説明されており補完関係にあるといえよう[22]。

SIF・EABOについては以下の点が指摘できる。第1は、SIFについては情報をめぐる戦いにおける役割が最も重視されていることである。バーガー海兵隊総司令官は、2021年12月の「スタンドイン部隊コンセプト」(以下、SIFコンセプト)公表に先立ちProceedings 2021年11月号に寄稿した論考において、そのエッセンスを、「小規模で、戦闘力があり、低シグネチャ、機動力がある」SIFが「頻繁かつ、予期で移動し、欺瞞も活用」することで、敵による探知や攻撃を回避しつつ、特定の地域において敵対国の兵員や兵器の発見、追跡を続けることにあると説明した。バーガーによれば、こうした活動は競争から武力紛争にいたるまで競争スペクトラムのあらゆる段階で行われ、得られた敵に関する知識は「武力紛争が始まった場合には、艦隊やその他統合戦力が迅速かつ効果的に攻撃を行い、敵を盲目にし、敵の海洋地域の使用を拒否して敵の計画を妨害し、SIFと艦隊が優位を持つその他の地域へと移動を強いる上で助けとなる」ものだという。バーガーはこうした海兵隊の活動を、自軍のために偵察を行うとともに、敵のこれを拒否する趣旨で「偵察・対偵察」(RXR)と名付けたのである[23]。海兵隊がEABOの検討を始めた初期においては、海兵隊が海軍の制海を支援、その一環として対艦攻撃能力を持つことの重要性に脚光が当てられていたが、その後の検討により、競争・武力紛争をまたがって行われるRXRこそが重要であると認識されるようになった[24]。

表―1 遠征前方基地作戦(EABO)とスタンドイン部隊

(SIF)

| 遠征前方基地作戦 Expeditionary advance base operations |

◽️ 機動力があり、低シグネチャ、持続的で、整備・戦力維持が比較的に容易な海軍=海兵隊遠征部隊 ◽️ 係争海洋域における簡易・一時的な陸上の拠点からの運用 ◽️ 海上拒否、制海支援、艦隊の補給支援を実施 ◽️ 遠征戦の一形態 |

|---|---|

| スタンドイン部隊 Stand-in forces |

◽️ 小規模、低シグネチャ、機動力、整備・戦力維持が比較的容易な戦力 ◽️ 競争相手のWEZ内において、パートナーと協力、接受国主権の支援、悪意ある行動に対応 ◽️ 武力紛争時は近距離戦闘において交戦 |

(出所)Headquarters, U.S. Marine Corps, Tentative Manual for Expeditionary Advanced Base Operations, 2nd ed. (Washington, DC, February 2023), 1-2, E-7.

第2の特徴はSIFの活動については、武力紛争に至らない、競争段階での対応が重視されていることである。海兵隊関係者の議論においては、武力紛争が始まってしまうと部隊を係争地域に侵入させること自体が困難になることから、むしろ紛争前の段階で係争地に部隊を展開しておき、アクセスを確保するとともに、前方での海兵隊の活動を地域的な侵略の抑止に活用するべきであるという点が強調されるようになった[25]。これは、前項で説明した「キャンペーン実施」の考え方に沿ったものである。

第3に指摘できることは同盟国・パートナー国との協力が前提となっていることである。バーガーも上記の論考において、同盟国・パートナー国をSIFの「最重要な要素」と述べ、「沿海域における友邦との協力関係はSIFにとって中核的な必要条件」であると指摘した[26]。それは、そもそも「敵対国による悪意ある行動」が向けらえるのも米国の同盟国・友好国であり、SIFがこれに対応するためには「係争地域において同盟国・パートナー国とともに前方に留まる」ことが前提となるためである[27]。これらSIFの特徴は、2023年に海兵隊が第1列島線上で行った各種演習にも反映されている(詳細は後述)。

歴史的な名称としての「遠征前方基地作戦」(EABO)

「遠征前方基地作戦」(EABO)という言葉は、我が国の報道等でも言及されるようになったものの依然として耳慣れないことは否めない。海兵隊はなぜこのような用語を使っているのであろうか。

合衆国法典第10編「軍隊」の第8063条(a)項は、海兵隊の第1の任務を「艦隊とともに、前方海軍基地(advanced naval bases)を確保、あるいは防衛」することと定めている。1898年の米西戦争で米国は、キューバやプエルトリコ、フィリピンやグアムを獲得したが、そのことで遠隔の地に軍事力を展開することが必要となった。さらに、戦間期に作成された対日戦争計画において、太平洋で作戦を行う海軍艦艇の補給のため前方に基地ネットワークを設営し、その「防衛」に海兵隊を充てることが構想されるようになった。

ここで登場した概念が「前方基地」である。海兵隊の水陸両用作戦の基礎を形作ったアール・ハンコック・“ピート”・エリス海兵隊中佐による研究「ミクロネシアにおける前方基地作戦」は、予想される対日戦争において日本軍が防御を固めるミクロネシアの島嶼に上陸、占拠した上で、これを日本軍による奪還から守ることが必要であると主張した。なお、後世の人間の目からは「確保」、すなわち攻勢的な上陸作戦の側面のみ注目されることが多いが、この当時はむしろ「防衛」の面が重視されていた。太平洋戦争でも海兵隊は島嶼を日本軍の攻撃から「防衛」するための「防衛大隊(defense battalions)」を最大で20個編成し、ミッドウェー、ガダルカナル、マーシャル諸島などの各島嶼に配備した。なお、「確保」の必要性が重視されるのは、1933年に艦隊海兵隊(FMF)が設置され、1934年にエリスの研究を元に「上陸作戦暫定マニュアル」が作成されて以降である。

このように、戦間期にドクトリン化され、さらに日本との戦争において実行もされた「前方海軍基地」の「確保」と「防衛」が、戦後、米国の安全保障体制を形作った1947年国家安全保障法の規定に盛り込まれた結果が上記の第8063条(a)項の規定である。その意味で、EABOは海兵隊にとって、歴史的な成功体験を想起させる名称であり、そうした名称を用いることでEABOの海兵隊内の浸透を図ろうとした意図もあるのだろう。米陸軍が、2016年に「マルチドメインバトル」(のちにマルチドメイン作戦に改称)を打ち出し、1980年代のエアランドバトル(ALB)ドクトリンとの歴史的なつながりを強調したのと同様である。

図―1 海兵沿海域連隊(MLR)の編制

第4に指摘できるのは、沿海域において、海兵隊が海上に対して様々な作戦を展開する拠点となる陸地を支配することが重要であることと、そのための陸上戦闘も等閑視されていないことである。この点は、前述の3つの点とは異なり、海兵隊がEABOやSIFに関して公表している文書には明示的に強調されていないが、後述するように島嶼部を確保するための陸上戦闘をテーマとした演習が行われていることからも明らかである。

第5は、作戦区域内に進出する上でも、また、WEZ―敵が攻撃することが可能な範囲―において作戦を持続させるため、また敵に対して優位な位置を確保するためにも、沿海域内部での頻繁な移動、場合によっては作戦域からの離脱も必要とされていることである。2023年5月に公表された海兵隊EABO暫定マニュアル(TM EABO)第2版も、陸海空の様々な移動手段を駆使した「マルチモーダル」な手法により「沿海域機動(littoral movement)」を実現するとしている。たとえば、作戦区域外部から水陸両用艦やMV-22Bにより「中間集結地点」(ISB)に移動し、さらにそこからより前方へは中型揚陸艦やヘリコプターで移動を繰り返すなど、島嶼間、島嶼内での機動が想定されている[28]。

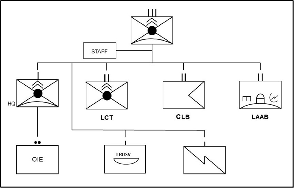

海兵隊では、こうした構想を前提として、沿海域における作戦に特化した海兵沿海域連隊(MLR)の新設も進められている。これは、2020年5月のFD2030において明らかにされたもので[29]、TM EABOによれば、監視・偵察、必要な「海洋地形(maritime terrain)」の確保、対水上戦、対空・対ミサイル防衛を行うもので、沿海域戦闘団(LCT)、沿海域防空大隊(LAAB)、および戦闘兵站大隊(CLB)等を編制中に持つ(図―1参照)[30]。

MLRの中核となるLCTは歩兵大隊を基幹とし、対艦ミサイル中隊を含む。これには、無人化車両にノルウェー・コングスベルグ社開発の海軍打撃ミサイル(NSM)を搭載した海軍海兵隊遠征対艦阻止システム(NMESIS)を配備する計画である。また、LAABは、敵の攻撃圏内での作戦を前提に、一定の航空機・無人機システム、巡航ミサイルへの対処能力を持つ。さらにMLRには「沿海域内輸送」の能力を持つ兵站部隊としてCLBも含まれる。また、こうした輸送のため、海軍は、中型揚陸艦(当初、軽水陸両用戦闘艦と呼ばれていた)を18から35隻を建造することを計画していたが[31]、それに対して、海兵隊は、2024会計年度予算要求に際して、1個MLRあたり9隻を割り当てることを前提に35隻が必要であると主張している[32]。MLRの編制には長距離無人水上艇(LRUSV)小隊も含まれているが、TM EABOでは沿海域で敵艦艇に対するISR-Tを行うなどRXR活動に割り当てられることが想定されている[33]。これまで、歩兵連隊あるいは砲兵連隊の伝統的な編制をとってきた海兵連隊を、図―1に示すような前例のないものに改編することはバーガーが進めていた海兵隊の改編のドラスティックさを象徴するものとして受け止められた。

さて、MLR改編の計画が明らかになった当初より、第3海兵師団隷下の3個連隊がその対象となることは予定されていた。バーガー総司令官の下、副総司令官(能力開発・統合担当)として改編を担当していたエリック・スミス海兵隊中将(当時。現海兵隊総司令官)は、2020年6月4日付USNI Newsに掲載されたインタビューで、最初に同師団の第3海兵連隊(ハワイ・カネオヘベイ)をMLRに改編し、演習等による検証により編制や装備に所要の変更を施したのち、同じく同師団で沖縄に所在する第4海兵連隊(キャンプシュワブ)と第12海兵連隊(キャンプハンセン)のMLR改編に着手する予定を明らかにしていた[34]。また、スミスは「海兵隊のすべての作戦部隊がスタンドイン部隊になるわけでもない」として、海兵隊が、スタンドイン部隊の役割とともに、危機対応部隊の役割を引き続き担うこと、MLR改編が第3海兵師団の3個連隊に限定されることを強調している[35]。それは、この3個連隊が、太平洋地域を担当し、海兵隊改編の「努力の焦点」と位置付けられる第3海兵遠征軍(III MEF)の隷下部隊であるためである[36]。ただし、MLRのLCTに含まれる1個歩兵大隊については、(これまでの第4海兵連隊や第31海兵遠征隊と同様)米本国から西太平洋に「ローテーション展開」を想定していることから[37]、各MLRが行う各種活動をこれら米本国所在の部隊も経験することになる。

なお、最初にMLR改編を行うハワイの第3海兵連隊は、2022年3月に第3MLRに「名称変更(redesignate)」された後[38]、隷下部隊のLCT、LAAB、CLBの新編・改編など作業が行われ、2023年9月25日から28日にはSIFとしての能力を確認するために行われた戦力デザイン統合演習を経て初期作戦能力(IOC)達成が確認された[39]。バーガー総司令官は、2023年4月18日の上院軍事委員会公聴会において、2023会計年度第4四半期(2023年6月~9月)中にNMESIS 6基の第3MLRへの配備を行うと説明しており、IOC達成はこのNMESIS配備とも関係している。次にMLR改編を行う第12海兵連隊は、2023年1月11日、ワシントンで開かれた日米安全保障協議委員会で2025年までにMLRへの「改編(reorganize)」を行うことが明らかにされ、2023年11月15日に第12MLRに「名称変更」された[40]。今後、同連隊は、LCT、LAAB、CLB等隷下部隊の改編作業を進め、2025年のIOC達成を目指している[41]。なお、残る第4海兵連隊はグアムへ移転し、2027年までにMLR改編を行う予定であると報じられている。

3 2023年活発化した第1列島線上の米海兵隊演習

(1)質的な変化を遂げる日本における演習

2023年、海兵隊は第1列島線においてEABOやSIFを前提とした演習を活発化させた。2月16日からから3月12日にかけては、海兵隊と陸上自衛隊との実動訓練であるアイアンフィスト演習がはじめて日本で実施された。同演習はこれまでカリフォルニアのキャンプペンドルトンにおいて16回実施され、水陸機動団を中心に派遣された陸上自衛隊部隊が第1海兵遠征軍(I MEF)とともに島嶼部での作戦を想定した実動訓練を行ってきた。これに対して、2023年の演習は、第31海兵遠征隊(31 MEU)と第1水陸機動連隊の隊員が日出生台演習場(大分県)での実弾射撃訓練、前方補給・給油地点(FARP)訓練[42]、衛生訓練等を行ったほか、徳之島では米海軍揚陸艦グリーンベイおよび海上自衛隊輸送艦「おおすみ」からの着上陸訓練を行った[43]。さらには喜界島では、「島嶼の確保」を想定して陸上自衛隊第1空挺団隊員100名余りが米空軍第36輸送航空隊(横田基地)のC-130J 2機と航空自衛隊第2輸送航空隊のC-1 1機か降下訓練を行った[44]。同演習については、海兵隊や陸上自衛隊のみならず、米空軍や航空自衛隊、海上自衛隊など参加部隊が拡大することで、陸海空のドメインをまたがるものへと拡大した。

海兵隊と自衛隊の演習としては、レゾリュート・ドラゴン23(RD23)が、7月10日から17日にかけて指揮所演習が、10月14日から31日にかけて実動演習が行われた[45]。レゾリュート・ドラゴン(RD)演習は、2017年8月と2019年12月の2回、北海道で陸上自衛隊と海兵隊により行われたノーザンヴァイパー演習が[46]、2021年以降日本各地に分散して行われるようになったものである。RD23では、第12海兵連隊第3大隊の高機動ロケット砲システム(HIMARS)が、岩国基地所属のKC-130Jにより嘉手納基地から厚木基地を経由して北海道の計根別飛行場に展開するHIMARS緊急侵入(HIRAIN)訓練を行った後[47]、近傍の矢臼別演習場に移動して、陸上自衛隊の多連装ロケットシステム(MLRS)とともに射撃を行った[48]。

また、RD23では、航空自衛隊のC-2輸送機により、海兵隊の最新式レーダーAN/TPS-80 G/ATORを那覇基地から石垣島まで空輸する訓練も行われた[49]。G/ATORは航空監視、防空、航空管制の任務を行うマルチロールレーダーで、砲弾、巡航ミサイル、迫撃砲弾、有人・無人機への対処能力を持ち、MLRが敵脅威圏内で作戦を行う上で重要なアセットとなる[50]。今回の展開は、先島諸島へのG/ATOR展開としても、あるいは航空自衛隊機による展開といても初めてのものとなった[51]。

西部方面隊を中心に実施されたRD23は九州各地の演習場で実動訓練が行われたが、なかでも、第2海兵連隊第2大隊がMV-22Bにより霧島演習場から日出生台演習場に展開し[52]、十文字原演習場ではMV-22Bへの別の機体からの燃料補給や地上のタンクからの燃料補給を行った[53]。演習場間のMV-22Bによる移動はまさにTM EABOにいう沿海域機動であるし、演習場おける給油も、固定的な大規模な基地に依存できないEABOにおいて航空作戦を維持する上で必要不可欠なFARPの活動を演練したものである。

ビル・マトリー第3海兵遠征旅団作戦部長によれば、RD23はそれまでのRDと比べて、先島諸島に部隊や調整ノードを展開するなど南西シフトを強化した一方、日米の調整機能も拡充した点が新しいという。そして、RD23はもはや「射撃場における静的な射撃訓練や基本的な知見の交換」にとどまらず「主要な海洋地形における現実的なミッションリハーサル」、「中国による侵略行為を抑え込むため、ともに活動する際に何が可能か」を示すものとなっている[54]。

また、第1回のRDが行われた2021年には、御殿場市にあるキャンプ富士諸職種協同訓練センター(CATC)において、米本土から沖縄の第4海兵連隊に部隊展開プログラム(UDP)により展開する1個歩兵大隊のうち2個中隊が参加して6月の1カ月かけて行うシンカ演習が始められた[55]。海兵隊はこれまで3回行われた同演習[56]を「米海兵隊と陸上自衛隊の間で行われる最大の対抗演習」と位置付けているが[57]、それは、海兵隊演習部隊が、北富士演習場において陸上自衛隊の部隊訓練評価隊(北富士駐屯地)の交戦訓練用装置を使用し、同評価隊の評価支援隊(滝ケ原駐屯地)の対抗部隊を相手に実戦に即した訓練を行うものであるためである。

CATC司令官としてシンカ演習実現を主導したロバート・ボーディッシュ海兵隊大佐は『朝日新聞』とのインタビューで「北富士演習場は内陸にありますが、島に見立てることができました。海兵隊のヘリコプターは、(日本本土に見立てた)沖縄の海兵隊基地から(駐屯地がある沖縄本島に見立てた)沼津ビーチに移動し、さらにそこから第1列島線の内側にある場所(北富士演習場)に向かうというシナリオでした」と述べている。ボーディッシュ大佐の説明からは、シンカ演習は島嶼部における陸上戦闘を想定した演習であること、富士地区の演習場の位置関係がEABOが沿海域機動として想定する島嶼間の移動を再現する上で適していたことがうかがえる[58]。

さらに、2023年11月15日から12月15日にかけて海兵隊はCATCにおいてスタンドイン部隊演習(SIFEX24)を実施した。前年のSIFEX23は2022年12月に沖縄の中部訓練場において第2海兵連隊第1大隊を演習部隊に行われたが、今回のSIFEX24はこれを富士地区に場所を移して実施したものである[59]。同演習は「当該地域の同盟国やパートナー国防衛のために緊急に戦闘力を投射するためのリハーサル」と位置付けられ、第4海兵連隊にUDP展開した第2海兵連隊第2大隊と第7海兵連隊第2大隊の2個大隊が演習部隊と対抗部隊に分かれ、島嶼部に演習部隊が経空侵入し、対抗部隊と陸上戦闘を行い、さらに別の島嶼に再展開するまでを演練した[60]。また、SIFEX24は、内容的にもCH-53EやMV-22Bによる部隊の侵入と撤収[61]、AH-1Z攻撃ヘリコプターによる近接航空支援(模擬)[62]、負傷者の治療・後送や従軍牧師によるケアなど[63]「海兵空地任務部隊すべての要素を含む」ものとなっている[64]。また、海兵隊航空部隊が対潜ヘリコプターに対して燃料やソノブイの補給を行う訓練なども行われたが[65]、これもTM EABOでEABの役割と位置付けられる「対潜水艦戦を支援するための作戦」に関連したものである[66]。SIFEX24は北富士演習場および東富士演習場の充実した演習環境を活用し、「師団レベルの演習」でありながらも本来的には「軍種レベルの訓練演習」(SLTE)を担当するMAGTF訓練コマンド(MAGTF TC。カリフォルニア州29パームズ)から派遣されたチームが演習統裁部や演習部隊の各指揮階梯に配置され、演習の統制、評価、コーチングを行った。こうした点について、第4海兵連隊関係者は「米本土にわざわざ戻ることなく第1列島線内に留まったまま[本来は29パームズの演習場でMAGTF TCの支援を受けなければ得られない]質の高い訓練を受けることができた」と評価している[67]。かつてCATCは、第12海兵連隊第3大隊にUDP展開する砲兵中隊の射撃訓練など基本的な訓練の場を提供するものと捉えられていたが、海兵隊が中国の軍事的脅威への対処を重視するにつれ、陸上自衛隊との協力の下、島嶼部における陸上戦闘や沿海域機動を演練する場として重要性を増している。

このように日本における海兵隊の演習は、過去3年間に戦いのための「ミッションリハーサル」として実戦指向を強め、陸海空のドメインへと拡大、参加部隊も拡大するなど、大きく質的な変化を遂げている。

(2)「統合キルウェブ」を重視したフィリピンにおける演習

日本以外で演習の取り組みが強化されているのはフィリピンである。2023年4月11日から28日にかけて行われたバリカタン23演習はフィリピン側が5,400人、米国側が12,200人の合計17600人(前年のバリカタン22演習では9000人が参加)参加し、同演習として最大の規模となった[68]。同演習ではマキンアイランド水陸両用即応群(母港:サンディエゴ)がフィリピン軍とともに「統連合接岸兵站支援(CJLOTS)」を行ったが、ここでは「一時的ではあるが米比共同の多機能チーム」を編成し、燃料の移送、重装備の陸揚げ、車両の運行などの「揚陸艦からの卸下」を行ったという。こうした能力は米比軍が「危機と緊急事態に対して短時間で対応」できるため必要なのだとされる[69]。その後、強襲揚陸艦マキンアイランドは、パラワン島近海においてフィリピン海軍艦艇との訓練や、パラワン島において急襲上陸訓練を行っている[70]。バリカタン23演習では、第3MLRも前年のバリカタン22演習に引き続き参加したが、前年とは異なり防空部隊や兵站部隊を含む連隊全体が参加し[71]、MV-22Bによる島嶼への経空侵入(同時に米陸軍のHIMARSの陸軍揚陸艇からの揚陸訓練も実施)[72]、米比での射撃要求と榴弾砲の射撃訓練[73]、補給用ドローンの実験[74]などを実施した。

さらに、今回の演習では、艦艇を標的として撃沈するSINKEXが、バリカタン演習としては初めて行われた。SINKEXは4月26日にルソン島西海岸サンアントニオ沖において行われたもので、除籍されたフィリピン海軍のコルベット艦に対し、米陸軍のHIMARS、米比陸軍の榴弾砲、米陸軍のAH-64[75]、米空軍のF-16、AC-130J、フィリピンのFA-50攻撃機、米海兵隊のF-35Bが攻撃を行った[76]。ただし、SINKEXで使用された兵器はもっぱら陸上攻撃用のもので、海上の移動目標を追尾できる対艦ミサイルではないなど、海兵隊が構想する、陸上からの海上拒否作戦を完全に再現したものではなかった[77]。そのため、目玉であったHIMARSから発射したロケットは海流により漂流した標的艦を外している。しかし、SINKEXの目的はミサイルや砲弾を標的に当てること自体ではなく、「海上の目標を、遠征前方基地拠点の陸上のセンサーで感知して、その情報を海兵師団の戦闘作戦センターに伝達し、統連合センサー・情報融合センターで補強し、10桁の座標データとして両国の地上と航空機の火力に伝達」(米太平洋海兵隊)することにあったのだという[78]。目標の発見から射撃までのプロセスを途切れることなく進める、いわゆる「キルチェーンを完成させる(complete the kill chain)」ことがSINKEXのカギであったということになるが、「米海兵隊の指揮統制戦センサーネットワークにより、各プラットフォームが目標の識別、射撃諸元の計出、精密統合射撃を行うことが可能となった」というように、そこでは米海兵隊がハブとなった[79]。その点でも、海兵隊が他軍種のためのISR-Tを担うという、RXRのうち「R(偵察)」の能力を確認する演習ともなった。このようにバリカタン演習は、海洋戦域での戦闘を前提とした訓練を強化するなど、米比軍の間での、訓練の「複雑さとハイエンドな戦闘ミッションセットを増大」させたものとなっている[80]。その点で、ブライアン・ドンロン海兵隊中佐も、バリカタン演習では「米海兵隊、米陸軍、フィリピン軍がさまざまな先進的なセンサーと兵器システムを活用して海上拒否作戦のリハーサルを行う」とともに、海兵隊の「統合キルウェブへの貢献を示した」と評価している[81]。

今回のバリカタン演習の特徴はルソン島の北方、台湾との間にあるバシー海峡上の島嶼にまで演習が拡大したことである。ここでは、米海兵隊の第3MLRと米陸軍の第25歩兵師団の隊員が、フィリピン軍部隊とともにルソン島北方のバシー海峡に浮かぶカラヤン島に移動し、そこからさらに同海峡の中間に位置するバタン島に海兵隊のMV-22Bにより侵入、確保した上で、陸軍のHIMARSが同島に上陸するという訓練が行われた。演習に参加したジョセフ・ライアン第25歩兵師団長はバシー海峡の島嶼において米比合同で訓練を行うのは「我々は体制が整い、能力があり、備えができている。我々には偉大なパートナシップがあり、本気である」というメッセージングを中国に対して行うためであると説明した[82]。こうした動きは、米比防衛協力強化協定(EDCA)(2014年締結)に基づき米軍がアクセスできる施設に2023年に追加された4か所のうち3か所がルソン島北部にあることと合わせて[83]、台湾に対する軍事的圧力を強める中国に対して、フィリピンを一つの足掛かりとして牽制を行うものとして受け止められている[84]。

さらに、フィリピンでは、日本におけるレゾリュート・ドラゴン23演習終了(10月31日)から間もなく、11月9日から20日にかけて、米比の海兵隊によるカマンダグ7演習が行われた。ここでも、ハワイの第3MLRが、ルソン島北部地域に派遣され、隷下部隊に分かれてフィリピン海兵隊とともに活動を展開した[85]。第3沿海域兵隊大隊(第3LLB)は、地元の防災当局との人道支援・災害救援演習、地元学校訪問[86]、所属の医官による地元診療所での医療機器の操作方法や手技の指導を行った[87]。また、第3LCTも、ランドナビゲーションや伏撃、斥候、密林におけるサバイバル等の訓練をフィリピン海兵隊とともに行った[88]。さらに、カマンダグ7演習には、第1海兵遠征軍(I MEF)から海兵ローテーション部隊(東南アジア)(MRF-SEA)もパラワン島に展開し、フィリピン海兵隊ともに、沿岸防衛訓練、密林におけるサバイバル訓練、CBRN対処訓練などを行っている[89]。

このMRF-SEAは、I MEFの第11MEU(カリフォルニア州キャンプペンドルトン)の指揮エレメントを中心にその一部が派遣される形での東南アジア諸国への展開を2022年から行っている[90]。海兵隊は、MRF-SEAをSIFと位置付け、「小規模、軽量、機敏、戦闘力のある」戦力として「つねにそこにいる」、「敵の兵器交戦圏内部において暮らし、作戦を行う」ものとしている(スミス現海兵隊総司令官)。そして、その中でも、同盟国・パートナー国の軍隊との相互運用性の向上や、敵のWEZ内部において情報を収集し、米軍全体や同盟国軍にそのデータを伝達することが重視されている[91]。MRF-SEAがSIFとして敵脅威圏内部でISR-Tを行うことに関連した取り組みとしては、10月9日から12日にかけてフィリピン・ルソン島南端部のレバノン海岸において行った海洋ドメイン認識(MDA)訓練がある。ここでは、民生用の海上監視レーダーからのデータと、小型無人機システムRQ-20B PUMAの動画により洋上の標的を識別し、統合端末航空管制官により航空攻撃を誘導するという訓練が行われた[92]。

以上みてきたように海兵隊を含む米軍が、日本とフィリピンで台湾を挟んで活発に演習を展開していることは、2022NDSで「時間をかけて戦略と整合した目的を達成するため論理的に結びついた軍事活動を実施、連携」と定義される「キャンペーン実施(campaigning)」にあたり[93]、そこには「常にあらゆる方法で抑止を行い、人民解放軍が『今日こそ、それ[注:台湾侵攻]を試してみよう』と決して言い出すことがないようにする」(キャスリーン・ヒックス国防副長官、2023年3月1日付ツイート)という意図が込められているのであろう[94]。

まとめ―「ホームチーム」としての米海兵隊と同盟国

近年の海兵隊関係者の議論に繰り返し登場する言葉の一つに「ホームチーム(home team)」がある[95]。これは、2019年に海兵隊の海兵隊史課から出版されたアンソロジー『米海軍力のレガシー』に寄せた序文において米国の海軍戦術の専門家として知られた故ウェイン・ヒューズ海軍大学院(NPS)教授が沿海域作戦においては「ホームチームに優位性がある(the home team has the advantage)」と指摘したことによる[96]。「ホームチーム」であることが重要なのは、沿海域が「すべての作戦・地理的ドメインが交差するダイナミック、複合的な戦闘環境」で、これらに関する「現地の知識(local knowledge)」がクリティカルになるためであるが[97]、これは、彼が『艦隊戦術と海軍作戦』(第3版、2018年)等の過去の著作で「海軍作戦の6つの要諦(six cornerstones of naval operation)」として示したものに、海兵隊に向けて「7番目の要諦」として追加したものである[98]。

そもそも、西太平洋における米国と中国を比較すれば、地理的特性から中国が「ホームチーム」であり、米国は「アウェーチーム」である。遠方の米本土より係争地に対して外征作戦を行う米国には本来的に「アウェーチーム」が持つ不利性が付きまとう。そのため、ヒューズも「地形、人々、人々の文化を知悉することで成功の条件を整える」ことが必要であると訴えていた。そこで重要になるのが同盟国やパートナー国であり、これらとの関係を構築することで「領土を奪い取ろうとする同格国による企てに対して海兵隊がホームチームの優位性を得ることができる」のだという[99]。そして、その点からいえば、現在、海兵隊を含め米軍が行っているのは、それが人道支援・災害救援演習であれ、あるいはHIMARSの射撃であれ、本来「アウェーチーム」である米国が「ホームチーム」である地域の同盟国と協働して関係を強化し、それによって「アウェーチーム」が持つ不利さを克服すると同時に「ホームチーム」としての「優位性」を強化するための取り組みであるといえよう。「同盟国を持つ国は栄え、持たない国は衰亡する」として米国にとっての同盟国の重要性を説いたのはジェームズ・マティス元国防長官であるが、米国の対中戦略にとって同盟国が中核的な構成要素となっていることはこの一点からも明らかであろう[100]。

Profile

- 菊地 茂雄

- 政策研究部長

- 専門分野:

米国の軍事戦略、作戦ドクトリン、政軍関係、国家安全保障政策決定過程