NIDSコメンタリー 第268号 2023年7月27日 米軍における情報戦概念の展開(下)——米海兵隊「情報」戦闘機能と「21世紀型の諸兵科連合」

- 理論研究部社会・経済研究室 研究員

- 菊地 茂雄

(本稿は、『NIDSコメンタリー』第267号「米軍における情報戦概念の展開(上)——ソ連軍「無線電子戦闘」(REC)から「情報環境における作戦」(OIE)へ——」の続編である)[1]

はじめに

前編(『NIDSコメンタリー』第267号)では、2018年に米統合参謀本部が公表した「情報環境における作戦に関する統合コンセプト」(JCOIE)を手掛かりに、自軍の指揮統制を防護しつつ、敵軍の指揮統制を妨害するという「戦いのためにデザインされた」、従来の情報作戦(IO)の限界が認識され、それに替わって、国内外のオーディエンスに対する訴求や、軍の物理的な行動そのものが持つメッセージ性をも取り込んだアプローチとして「情報」が提起されたことを説明した(以下、特段の断りのない限り米国の組織を指す)。本編では、米軍の軍種の中で、こうした動きにいち早く対応した海兵隊の例を見てみたい。そこでは、情報をすべての海兵隊部隊が関与するものと認識し、情報を、彼らの「戦いの哲学(warfighting philosophy)」である機動戦の枠組みで捉える、敵対者の「撃破・打破(defeat)」をより強調した対抗性の強い、特徴的なアプローチをとっていることがわかる。

1 海兵隊における「情報」の重要性確立

(1)情報担当副総司令官設置(2017年)と戦闘機能としての「情報」(2019年)

2016年9月に公表された海兵隊作戦コンセプトは、これまでの海兵隊が「もっぱら物理的な領域において機動戦を行い、空、陸、海洋ドメインで諸兵科連合を用いてきた」のに対して、「今や作戦環境と敵の能力の変化を踏まえ、認知領域における機動をより重視し、諸兵科連合の運用を宇宙およびサイバー空間にまで拡大することが必要になっている」と述べ、「われわれの諸兵科連合アプローチに情報戦を組み込む」方針を示した[2]。そして、「情報戦は日々われわれ全員が実践」することであるが故に、「情報戦を組み込むことができるよう全指揮階梯の編成、訓練、装備を行」い、「全MAGTF作戦が情報戦能力を持つ」方針が示された[3](以上、下線部筆者)。ここには、「情報戦」が、一部の関連部隊のみが関わるものではなく、全作戦部隊が担うものという考え方が打ち出されていた。

さらに、2016年から2017年にかけて海兵隊の戦闘開発・能力統合担当副総司令官を中心に行われた検討作業「海兵隊戦力2025」においても情報戦能力の拡充は柱の一つとなった[4]。これを受けて、2017年には海兵隊総司令部に情報担当副総司令官職が新設されたが、これは、海兵隊の情報関係能力を一つの組織の下にまとめることでそれぞれの活動の同期化が進むことを期待したものであった[5]。

さらに、海兵隊作戦コンセプトでは「統合情報環境コンセプトにわれわれの取り組みを整合させる」と明記されていたが、実際に、2017年のJP 1 Change 1で情報が統合機能の一つに位置付けられたことに従い、海兵隊は、2019年1月、情報を海兵隊の7番目の戦闘機能(warfighting function)に位置付けた(統合ドクトリン上の統合機能と海兵隊戦闘機能については表―1参照)。なお、ここでは、戦闘機能としての情報は「関係アクターの認識、行動様式、作為、不作為に影響を与え、また人間による、または自動化された意思決定を支援するための、情報の管理と運用、他の戦闘機能との意識的連携」と、統合機能としての情報の定義に沿った形で定義された[6]。ここでは、他者の認識への作用と、自らの意思決定にかかわる部分の2つの側面が含まれていることが重要である。

情報が戦闘機能の一つとして追加された背景には、情報化時代における情報依存の拡大がもたらした海兵隊自身の脆弱性に対する認識がある。海兵隊内で情報の専門家として知られ、情報戦闘機能に関する作業に関わった海兵隊総司令部情報部(DC I)計画・戦略課のエリック・シャナー(Eric X. Schaner)は、産業化時代における米軍の優位性は、軍のインテリジェンス、指揮統制、通信、兵器システムの中に存在する情報の安全が保たれているという前提に依っていたが、情報化時代の到来はこの前提を「根本的に覆し」、米国の「技術および戦闘力に関する優位性を変容」させたと指摘した。そして「情報化時代の軍事組織」として海兵隊も、他の社会と同様に「情報操作あるいは情報拒否を受けやすくなっている」と強調した[7]。シャナーによれば、脆弱性を前提に海兵隊が「情報化時代において競争し、戦う力を増大」するためには「指揮官・幕僚が情報をすべての作戦に組み込む」ことが必要であり、そのために、情報を、火力や機動、指揮統制などと同等の戦闘機能と位置付けることで「指揮官が正面から取り組むべき課題(commander’s business)」と位置付け、情報の重要性を海兵隊内部に浸透させようとしたのだとという[8]。これは、それまで一部の幕僚が担当するものとされてきた情報を、指揮官・幕僚すべてが取り組むべきものに位置付けを改めようとしたものだといえよう。

表―1 統合ドクトリン上の「統合機能」と海兵隊の「戦闘機能」

| 統合機能 (joint functions) |

海兵隊の戦闘機能 (warfighting functions) |

|---|---|

|

指揮統制(command and control)

情報(information) インテリジェンス(intelligence) 火力(fires) 移動・機動(movement and maneuver) 防護(protection) 戦力維持(sustainment) |

指揮統制(command and control)

火力(fires) 戦力防護(force protection) 情報(information) インテリジェンス(intelligence) 兵站(logistics) 機動(maneuver) |

(出所)Commandant of the Marine Corps, “Subj: Establishment of Information as the Seventh Marine Corps Warfighting Function,” Marine Corps Bulletin 5400, January 17, 2019, “Glossary of Terms.”

(2)海兵隊が捉える情報の多様性

さらに、2020年1月22日付、海兵隊の情報担当副総司令官と戦闘開発・能力統合担当副総司令官は、海兵隊が「情報環境における作戦」(OIE)をドクトリン用語として採用する共同メモランダムを発出した。ここでは、OIEは「すべてのドメインと作戦環境における競争上の優位性と戦闘力を増大、保護するため軍事情報パワーを造成、保持、あるいは使用するために取られる行動」と定義されている[9]。

この定義が示すOIEの目的に「競争上の優位性と戦闘力」の「増大、保護」が挙げられていることからも、OIEは武力紛争において用いられるだけではなく、「武力紛争未満の競争」にも用いられることがわかる。むしろ、共同メモランダムに関する作業を担当したDC Iのシャナーによれば、米国の競争相手が「米国による伝統的な軍事的対応を回避」しようとする武力紛争未満の競争に対応するため海兵隊は、OIEを「競争と戦争の双方に広範に適用可能」なものとしてデザインしたという[10]。これは、2018年に統合参謀本部が公表した「統合キャンペーン実施に関する統合コンセプト」(JCIC)において「武力紛争未満の競争」概念が導入されたことで、武力紛争に至らない段階での競争において米軍が活用できる手段としての情報の重要性が認識されたことと同様である。すなわち、海兵隊において遠征前方基地作戦(EABO)やスタンドイン部隊の検討が進められる過程で競争段階における海兵隊による対応の必要性が強調されるにともない、競争段階での情報の重要性も認識されるようになったのだといえよう(「武力紛争未満の競争」と情報の重要性の関係については前編「2」参照)[11]。

なお、海兵隊によるOIEの定義に含まれる「軍事情報パワー」とは「戦闘力、残存性、機動力、影響力を強化するため関係アクターに対して適用される、戦力あるいは情報能力の手段全体」(下線部筆者)を指すものと共同メモランダムでは定義されており[12]、シャナ―によれば、その要諦は「情報の生成、保存、拒否、保護を通じて敵対者に対してその意志あるいは影響力を及ぼす能力」にあるという[13]。

また、「軍事情報パワー」は定義の仕方から見て、統合ドクトリンにおける「戦闘力(combat power)」の定義「所定の時間において軍部隊・編隊が敵に対して適用する破壊的、および・あるいは妨害的な力の手段全体」を情報にあてはめたものとなっており、国力の4要素DIME(外交力、情報力、軍事力、経済力)のうち軍事力(M)を、戦闘力とともに、構成するものとして提起された概念である [14]。また、軍事情報パワーには情報関係部隊のみならず、より広い「戦力(force)」が関与することとなっていることも、海兵隊すべての部隊が情報戦を担うとした2016年の海兵隊作戦コンセプトの方針が反映されている。なお、「関係アクター(relevant actor)」とは「米国の戦略、政策、キャンペーン、作戦、戦術行動に、その行動を通じて実質的な影響を与え得る個人、グループ、住民、そして自動化プロセス・システム」など、敵部隊に限定されない広範なオーディエンスを意味し、「自動化プロセス・システム」など人間以外も対象としているのも、敵指揮統制の妨害などもがその範疇に含まれていることを反映している[15]。このように、海兵隊のOIEには、より広いオーディエンスの認識への作用という側面のみならず、1970年代の指揮統制通信対抗手段(C3CM)や指揮統制戦(C2W)(C3CMやC2Wについては前編「1」参照)の中核である、自軍の意思決定の保護と敵のそれへの妨害の両方が含まれていることも特徴である。

表―2 海兵隊OIEの7つの機能・タスクとその概要

| OIEの機能・タスク | 概 要 |

|---|---|

| エンタープライズC2と重要システムの保証 | C2、インテリジェンス、通信、兵器システム上の情報の安全性、正確性、信頼性を確保。情報へのアクセス保証 | 情報環境における戦場空間認識 | 脅威、物理的環境、友軍のIE評価を融合し、単一の見積もり作成 | 敵ネットワーク・システム・情報に対する攻撃・活用 | 敵の情報依存を活用し、機能妨害。敵データへのアクセス、操作、妨害、破壊などの技術的側面と、敵・競争相手にとてってのインフルエンサーへのアクセス確保と操作・妨害 | 国内・国際社会への発信 | 作戦上、組織的な目標への理解を得るため国内および外国のオーディエンスに誠実なコミュニケーション、同盟国への安心供与、敵対国への諌止 | 外国目標オーディエンスへの影響 | 関係する外国目標オーディエンスの認識、意思決定、さらに行動様式に影響を与えるため、彼らと直接的コミュニケーション、あるいは情報を拒否 | 外国目標オーディエンスへの欺瞞 | 敵が友軍目標にとって好ましい形で行動あるいは行動しないよう、関係する外国目標オーディエンスに直接コミュニケーションあるいは情報拒否 | OIE能力・資源・活動の統制 | 特定の指揮官へのOIEの責任を付与 |

(出所)Deputy Commandant, Combat Development and Integration and Deputy Commandant for Information, Joint Memorandum, DC I 1000 and DC CD&I 1000, Subj: Definition for Information Related Terms, January 22, 2020; and Eric X. Schaner, “What Are OIE?” Marine Corps Gazette, 104, no. 4 (April 2020): 20–22.

海兵隊が捉える情報の多様性は、共同メモランダムに示された、海兵隊においてOIEに期待される7つの機能・タスクにも反映されている(7つの機能・タスクについては表―2参照)。例えば、「エンタープライズC2と重要システムの保証」と「敵ネットワーク・システム・情報に対する妨害・活用」は、自軍の指揮統制を防護し、敵のそれを妨害するというC3CMに始まるアプローチを引き継いでいる。その一方で、「国内・国際社会への発信」にある「誠実なコミュニケーション」や、「外国目標オーディエンス」への「影響」や「欺瞞」は、そこで採られる手法の性格は別として、他者の認識への直接的な作用を目指したものである。さらに、7つの機能・タスクは、戦闘における活用と、他者の認識への作用のいずれかに区分されるわけではないという点である。例えば、「敵ネットワーク・システム・情報に対する攻撃・活用」は、一見、電子戦攻撃やサイバー攻撃など、戦闘の一環としての敵のネットワークへの攻撃や妨害をもっぱら指しているように見えるが、「敵・競争相手にとてってのインフルエンサーへのアクセス確保と操作・妨害」など認識へのソフトな作用を含んでいる。クリストファー・ローウィ(Christopher W. Lowe)陸軍少佐(当時)は、米軍のIOを「戦闘(battle)のためにデザインされたものであり、理念の戦い(battle of ideas)のためにデザインされたものではない」と指摘したが、海兵隊にとって情報は、「戦闘のため」のものであり、同時に「理念の戦いのため」のものでもあるといえよう(前編「1」参照)[16]

統合参謀本部が作成したJCOIEが情報と軍事活動の情報上の側面の連携により、より広いオーディエンスの認識に作用することに主眼を置く一方で、海兵隊が示したOIEは敵を「撃破・打破(defeat)」するという側面がより強調されている。このように、海兵隊OIEに本来は異なるロジックに基づく複数の側面が含まれることは、外部の観察者にとって理解しにくさを増すものではある。しかし、そもそも情報は「データ、すなわち処理されない生のシグナルから、評価されて、意味のある知や理解に統合された情報まで含む幅の広いもの」(MCDP 6「指揮統制」)であるが[17]、そのように情報をとらえた場合、友軍の指揮統制システムで伝達されるのも情報、敵艦艇の位置も情報、ナラティブも情報、また、国内・国際社会に対して発信されるのも情報と、軍のすべての活動にまたがるのが情報であり、情報を中心に部隊の活動を整理するのであれば、海兵隊のOIEが示すように幅の広い概念となるのもむしろ当然なのであろう。

なお、グレイビー海兵隊情報担当副総司令官とカースティン・ヘクル(Karsten S. Heckl)戦闘開発・能力統合担当副総司令官の連名による2023年1月23日付の共同メモランダムにおいて、海兵隊はドクトリン用語としてのOIEを廃止したが、それはかえって海兵隊が考える情報の広さを示すものとなった。共同メモランダムにおいてグレイビーとヘクルは廃止の理由を、2022年9月に統合参謀本部から刊行されたJP 3-04 Information in Joint OperationsがOIEを「行動様式を引き起こす要素(driver)に影響を与えるための複数の情報戦力の運用を含む軍事活動」[18]と、それを行う主体(「情報戦力」)と目的(「行動様式を引き起こす要素」)で狭く定義したことから、海兵隊が考えるOIEとの乖離が大きくなりすぎたことを挙げている。すなわち、2人によれば、敵の「撃破・打破」の観点を含む海兵隊OIEは、JP 3-04と比べて「はるかに広く定義され、いかなる部隊・組織の種類にも適用、作戦環境の全ドメインにまたがる、より広い目標を志向」するものであり、今般、海兵隊がOIEの語の使用を廃止したのは海兵隊が情報に期待する広範な役割を維持するためであったのである[19]。

(3)海兵隊情報ドクトリンMCDP 8「情報」の刊行(2022年6月)

2016年の海兵隊作戦コンセプトに始まる海兵隊の取り組みは、海兵隊が2022年6月、情報戦闘機能の活用法に係る「概念的枠組み」を示すドクトリン文書MCDP 8「情報」を刊行したことで一つの到達点に達したが、このMCDP 8でも海兵隊が考える情報の多様性が反映されている[20]。MCDP 8は、部隊が目標を達成するためには、情報の「生成(generate)」、「保全(preserve)」、「拒否(deny)」、「投射(project)」を行うことで、「システム優越」、「ナラティブ優越」、「戦力強靭性」という情報優位性(information advantage)を作り出すと説明した[21]。表―3に示すように、そのシステム優越(system overmatch)は、自軍の状況認識を進める一方で敵による情報収集・理解を妨害し、敵センサー・システムへの攻撃など、軍事作戦を行う上で情報を活用することにより生み出される情報優越を示したものとなっている。自軍の指揮統制を確保しつつ、敵のそれを妨害するC3CMやC2Wからの継続性は明らかである。一方、ナラティブ優越は、もっぱら有利なナラティブの作為と普及と敵によるそれの妨害を意味している。さらに、戦力強靭性は、システム優越やナラティブ優越の2つの情報優位性に関連して敵が仕掛けてくる機能面、認知面の双方の妨害に対して戦力の強靭性を確保することを指している。このように、MCDP 8では、海兵隊OIEに含まれていた戦闘における情報の活用と敵によるそれの妨害、他者の認識への作用の両方の側面が、情報戦闘機能に含まれるという考え方がよく示されている。

さらに、MCDP 8では、これら3種類の情報優位性を確保する上で、情報生成、保全、拒否、投射の4つの機能を組み合わせるアプローチが示された。例えばシステム優越に関しては、自軍の状況認識を構築しつつ、敵の情報・システムへのアクセスを確保(生成)する一方で、敵による友軍の情報入手・操作・破壊を妨害することで友軍の情報を保護(保全)、敵による情報収集等を妨害(拒否)、敵センサー・システムに対しては操作・汚染・欺瞞を行う(投射)こととしている[22](表―3参照)。

表―3 MCDP 8において例示される3つの情報優位性と情報の4つの機能

| システム優越 System overmatch |

ナラティブ優越 Prevailing narrative |

戦力強靭性 Force resiliency |

|---|---|---|

| 火力、インテリジェンス、機動、兵站、戦力防護、指揮統制上の優位性を生み出す、一方の他方に対する技術的な優位性 | 一方の他方に対する世論・認識上の優位性 | 敵対者による偵察、技術的な妨害、悪意ある活動に抗して、勝利する能力 |

|

情報生成:状況認識構築、敵の情報・システムへのアクセス確保、計画その他の作成と許可獲得

情報保全:敵による友軍情報入手・操作・破壊を防止、内部的脅威に対して保護 情報拒否:情報の収集・理解・活用を行うための敵能力を打破・妨害 情報投射:敵センサー・システム・ヒューマン=マシンインターフェース・コンピュータ処理を操作、汚染、欺瞞 |

情報生成:関係する内容・ニュアンスを含め、既存・潜在的なナラティブ(友軍、中立、敵)の理解構築

情報保全:敵による妨害や置き換えから友軍のナラティブを保護・防衛、部隊の行動履歴や歴史的出来事を正確に記録・保存 情報拒否:敵によるナラティブの効果的発信を拒否 情報投射:すべての広報、メッセージ発信、行動の調整と同期、これらの戦略的・米軍全体のナラティブ内での位置付けによる友軍のナラティブ発信 |

情報生成:部隊の情報面での脆弱性や実際のおよび潜在的な脅威に関する理解を構築、リスクと行動の機会を特定

情報保全:敵対者による情報妨害(機能面あるいは認知面)からの復旧、認知バイアスに関する教育・訓練、メディアリテラシー訓練 情報拒否:敵の情報評価、収集、理解、活用能力を打破・妨害。海兵隊が外国影響力を認識し、防止するよう認知バイアス対処やメディアリテラシー訓練を行う 情報投射:敵対者を操作・汚染・欺瞞、同盟国・パートナー国に安心供与を行い、実際および潜在的な敵対者に対して抑止メッセージを発出するため、行動を通じたコミュニケーション |

(出所)Headquarters, Marine Corps, MCDP 8 Information (Washington, DC, 2022), table 3-1, 3-6–3-7.

2 「21世紀型の諸兵科連合」における「情報」

海兵隊が、敵を「撃破」するためのものとして情報を位置付けていることを最も端的に示すのが、情報を「21世紀型の諸兵科連合」に組み込んでいることである。2016年の海兵隊作戦コンセプトはすでに「諸兵科連合・情報戦の概念の拡大」を掲げ、「われわれの情報能力・システムを妨害、劣化、あるいは破壊しようとする敵対者」に対して「MEFから小部隊レベルに至るまで、C2、ISR、および精密火力を連携した情報戦アプローチで対抗」することを挙げていた[23]。

海兵隊総司令官直轄の研究チームであるエリスグループは、Marine Corps Gazette 2016年12月号への寄稿で、「21世紀型の諸兵科連合」においては「機動、砲兵、航空のみならず情報、サイバーおよび電子戦すべての戦闘兵科をまたがる物理的および認知上、キネティックと非キネティック、致死性と非致死性のイフェクツを密接なレベルで統合」することが「死活的に重要」とした[24]。さらに、敵情を把握する上でも、従来のような「敵の防衛線の強弱」といった観点のみならず「陸海空、宇宙、サイバー空間、電磁スペクトラムを含むドメインをまたがってサーフェス[注:敵の強いところ]とギャップ[注:敵の弱いところ]を捉える必要がある」とした[25]。そして、エリスグループは、現在の世界においては情報が瞬時に世界中に伝達されるという点で「戦闘はグローバルな舞台において行われ」るため「あらゆる作戦は、敵、友好国、国内、国外等の異なるオーディエンスのレンズを通じて評価」される必要がある一方で、そのことは「情報を、敵部隊とその能力を欺き、士気を挫き、さらに無能化し、ジレンマを作為するために活用」するという「諸兵科連合の機会」にもなると指摘した[26]。同様に、2016年の情報担当副総司令官職の新設作業に従事したジャレッド・ブレイク(Jared D. Blake)海兵隊少佐も、Marine Corps Gazette 2017年9月号の寄稿において、情報関係能力の同期化により「情報環境における友軍の行動の自由が促進される一方で、敵のそれを拒否する」点で「諸兵科連合に貢献」するとして「情報環境作戦の同期化と運用は、まさに諸兵科連合戦における進化」であると説明した[27]。

なお、エリスグループが言及する「ジレンマ」は海兵隊の諸兵科連合の定義に含まれる概念である。海兵隊は「諸兵科連合」を「敵が1つの戦闘兵科に対応するためには、もう1つの戦闘兵科に対して、より脆弱となるように、戦闘兵科を完全に統合すること」と定義している[28]。これは、1つの兵科に対して対応するためにもう一つの兵科に対してより脆弱になるというジレンマの状況を作為しようとする点で、「個別的、順次的に用いた場合よりより大きな効果を達成できるように、複数の兵科を同期し、かつ同時に用いること」というような陸軍の諸兵科連合の定義とは原理的に異なる(下線部筆者)[29]。ロバート・レオンハード(Robert Leonhard)は諸兵科連合の原理を、「さまざまな戦闘兵科を1つの組織に組み合わせる・・・ことにより1つの兵科の弱点を他の兵科の強みにより補う」という「補完原則」と、敵にもたらす効果に着目して「敵が、1つの兵科に対して防御しようとすれば、もう1つの兵科に対して脆弱とならざるを得ない」ように「さまざまな兵科が、敵に対して、相互補完を行う」(下線部筆者)「ジレンマ原則」の2つで説明した。これを当てはめれば、陸軍は補完原則、海兵隊はジレンマ原則を採用していることになる[30](表―4参照)。

表―4 「諸兵科連合(combined arms)」に対する理解——陸軍と海兵隊比較

| 定 義 | 適用原則 | 重 点 | |

|---|---|---|---|

| 陸軍 | 個別的、順次的に用いた場合より、より大きなイフェクトを達成できるよう複数の兵科を同期し、かつ同時に用いること | 補完原則 | 自軍の弱点補完 |

| 海兵隊 | 敵が1つの戦闘兵科に対応するためには、もう1つの戦闘兵科に対して、より脆弱となるように、戦闘兵科を完全に統合すること | ジレンマ原則 | 敵軍に対する効果 |

(出所)Headquarters, Marine Corps, MCRP 1-10.2 Marine Corps Supplement to the Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms (Washington, DC, 2013), s.v. “combined arms”; and Headquarters, Department of the Army, ADP 3-0 Operations (Washington, DC, 2018), glossary-2.

なお、海兵隊が諸兵科連合をジレンマ原則で説明していることは、海兵隊が1989年に基幹ドクトリンに取り入れた機動戦思想と深く関係している。この機動戦思想とは「敵が対処できなくなるような、荒れ狂い、急速に悪化する状況を作り出す、一連の急速な、激しく、予期しない行動を通じて、敵の結合力を破砕することを追求する戦いの哲学」である[31]。そして、ここで重視されるのが敵戦力の物理的破壊自体より「彼の心理的、物理的な結合力、すなわち効果的で、調整された統一体として戦う能力を破砕」(下線部筆者)することであり、そのために必要なのが「敵にとって、予見しないことが対応できるより速いスピードで生起するという恐ろしいジレンマの状況を、敵に突きつけ」ることで、それによって、敵が「パニックと麻痺」に陥り、「抵抗する能力を失う状況」に至らせることなのだという[32]。その一環としての諸兵科連合も、敵に対して「ジレンマすなわち、どのようにしても勝利が達成できない状況(no-win situation)を突きつける」ためのものと位置付けられている[33]。エリスグループも「諸兵科連合アプローチの要諦は、克服あるいは無視できないジレンマに、敵を追い詰めることがもたらす認知上の効果にある。すなわち、不作為さえ危険であるというジレンマによって敵が心理的に麻痺させられるのである」(下線部筆者)と、心理的な効果こそが諸兵科連合の核心であると説明している[34]。このように見た場合、関係アクターの認識に作用することを目的とする「情報」は、海兵隊の諸兵科連合に対する考え方と親和性の高いものであるといえよう。

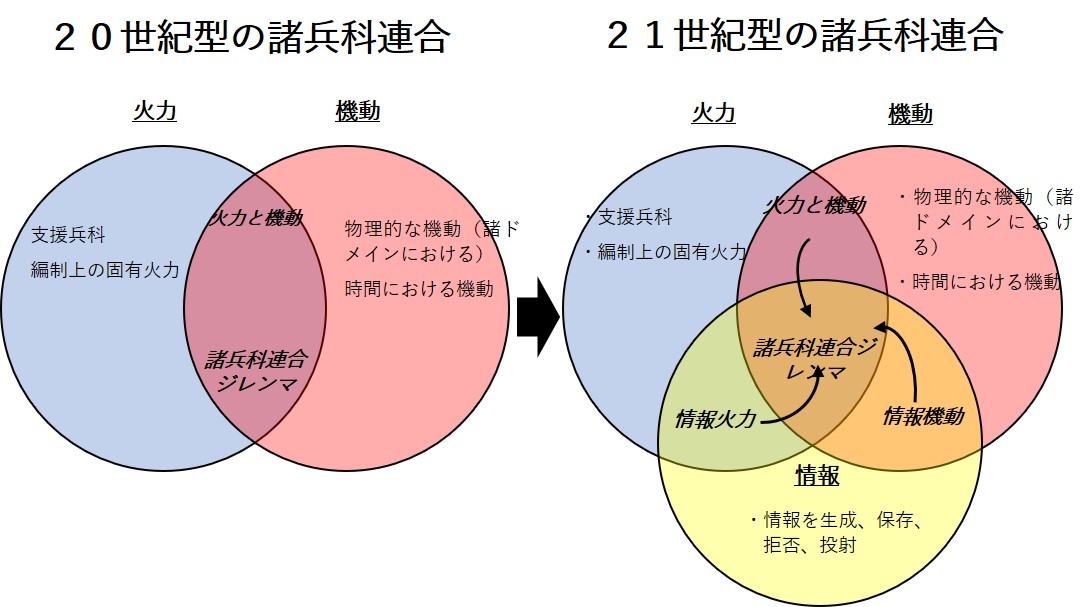

そして、2022年に海兵隊が公表した情報ドクトリンMCDP 8 Informationの公表を機にその作成を監督したマシュー・グレイビー(Matthew Glavy)情報担当海兵隊副総司令官とその主著者を務めたDC Iのシャナーは、Marine Corps Gazette 2022年9月号への寄稿で、諸兵科連合において火力と機動を活用することとと、情報を活用することには「まったく違いがない」として、火力と機動に情報を加えた「21世紀型の諸兵科連合」を示した(図―1参照)[35]。

図―1 グレイビー海兵隊情報担当副総司令官らが提唱する「21世紀型の諸兵科連合」

(出所)Matthew G. Glavy and Mr. Eric X. Schaner, “21st-Century Combined Arms: Gaining Advantage through the Combined Effects of Fires, Maneuver, and Information,” Marine Corps Gazette, 106, no. 9 (September 2022): 7.

表―5 「21世紀型の諸兵科連合」における「情報火力」と「情報機動」

| 情報火力(information fire) | 情報機動(information maneuver) |

|---|---|

|

・攻撃的サイバー空間作戦

・電磁攻撃 ・電波を通じたサイバー攻撃 ・防御的サイバー空間作戦―対抗行動 |

・シグネチャ管理

・作戦保全 ・軍事情報支援作戦 ・通信戦略・作戦 ・国防省情報ネットワーク作戦 ・防勢的サイバー空間作戦―内的防御手段 ・電磁支援 ・電磁防護 |

(出所)Matthew G. Glavy and Mr. Eric X. Schaner, “21st-Century Combined Arms: Gaining Advantage through the Combined Effects of Fires, Maneuver, and Information,” Marine Corps Gazette, 106, no. 9 (September 2022): 7.

グレイビーらが提唱する「21世紀型の諸兵科連合」においてカギとなるのが、情報を「火力として」位置付けた「情報火力」と、「機動として」位置付けた「情報機動」である(表―5参照)。情報火力の例として挙げられるのが、敵を欺きあるいは重要システムを破壊するためのサイバー空間あるいは電磁波攻撃であり、情報機動としては、自軍の電子、デジタル、物理的なシグネチャの改変、抑制、操作を行うことで、敵を欺き、自軍の能力やその動きを明らかにし、あるいは隠蔽、また、敵の意思決定を遅延させることなどが挙げられた[36](表―5参照)。情報火力にはサイバー、電磁波攻撃などによる敵重要システムの攻撃が含まれ、これらは敵に対する直接的な作用である点からも、それがなぜ「火力」とされているかは容易に理解できる。他方で、情報機動については、機動が一般的に敵に対して有利な場所への移動を指すところ、情報機動がシグネチャの改変、抑制、操作により、敵の認識における自軍の位置や状況を実態から乖離、移動させるという点から「機動」の語を使用しているものと思われる。

グレイビーらは、情報火力や情報機動について、表―6に示すような、①海兵遠征隊(MEU)による暴力的過激派組織(VEO)に対する攻撃、②武力紛争時における海上拒否作戦、③武力紛争未満の競争における国際海峡におけるハラスメント対処、の3つの仮想的なシナリオを用いて、情報火力と情報機動の役割を説明した。いずれのシナリオにおいても、サイバー攻撃や、電波輻射管制や意図的な発振を含むシグネチャ管理を物理的な攻撃などと組み合わせて活用し、敵に望む行動を取らせることに着眼したものとなっている。それが故に、情報火力、情報機動、そして諸兵科連合なのだといえよう。

表―6 グレイビー海兵隊情報担当副総司令官らによる「21世紀型の諸兵科連合」の例

| 海兵遠征部隊(MEU)による 21世紀型の諸兵科連合 |

スタンドイン部隊(SIF)による 海上拒否作戦における21世紀型諸兵科連合 |

武力紛争未満の競争における 21世紀型の諸兵科連合 |

・MEUサイバー計画官、サイバー軍と調整の上、暴力的過激派組織(VEO)のサーバーにサイバー攻撃(=情報火力)、オンラインメディア活動を妨害

・MEU心理戦分遣隊が携帯電話でVEO高価値関係者(HVI)に、その言語・文化・現在の出来事に合致したメッセージ(=情報機動)伝達 ・HVIが故障を偽装されたサーバーを確認にきたところをMEU偵察チームが確認。F-35で攻撃 |

・MLRミサイル部隊がチョークポイントへの攻撃に適した島嶼部に進出

・事前に敵の情報収集手法・能力・技法を把握、敵の情報収集能力の間隙を利用し、探知を回避ししつつ機動 ・戦術的欺瞞、敵の情報収集能力の間隙を突いた移動、サイバー攻撃と関心を反らすための物理的攻撃 ・MLRミサイル部隊の射撃位置への移動と射撃に際して、パッシブ、アクティブのシグネチャ管理を実施(=情報機動)。射撃後の再移動に際して電磁防護、電磁攻撃能力を活用 |

・潜在的敵対国、国際海峡においてファストボートによる異常接近により船舶航行を妨害

・MEUは、エスカレーションを引き起こさずにハラスメントキャンペーンを妨害するため、敵の小型艇によるハラスメントを発見、確定、追跡、妨害、暴露(各メディアを通じ)するミッションを実施 ・MEUが座乗したARG艦艇、沿岸警備隊カッター、ホスト国沿岸警備隊カッターが妨害を受けている海峡に展開、物理的なプレゼンスを展開 ・MEU S2がARG、沿岸警備隊、戦域レベル・国家レベルの情報、MEU航空部隊アセットからの情報を融合 ・小型艇に対してMEUのUASによる監視と通信妨害 |

|---|

(出所)Matthew G. Glavy and Mr. Eric X. Schaner, “21st-Century Combined Arms: Gaining Advantage through the Combined Effects of Fires, Maneuver, and Information,” Marine Corps Gazette, 106, no. 9 (September 2022): 7.

なお、情報を含む「21世紀型の諸兵科連合」を具現化するための施策としては、2017年に「MEF[注:海兵遠征軍]レベルにおける戦術指揮エレメント」として各MEFにMEF情報群(MIG)が設置されたことが注目される。MIGは、前述の「海兵隊戦力2025」で、各MEFにあったMEF司令部管理群(MHG)を改編して設置されることになったもので、インテリジェンス、電子戦、シギント、コンピューターネットワーク探査活動(CNE)、通信、火力調整など、情報に関連した機能を一つの部隊にまとめたものである[37]。

MIGの中でも重要なのが、その編制に含まれる航空海上火力支援連絡中隊(ANGLICO)である。ANGLICOは第2次世界大戦時、太平洋での上陸作戦において陸軍、海兵隊、海軍の間で艦砲射撃や航空支援の要請・調整を行った統合強襲通信中隊に起源があり[38]、海兵隊以外の他軍種や同盟国、コアリションの部隊に配置されて火力支援要請や火力調整を行い、これらのために海兵隊や海軍の火力を引き出すための部隊である[39]。このANGLICOは現在、近接航空支援や艦砲射撃など物理的な火力のみならず、サイバ―空間、電磁スペクトラム、心理戦、宇宙等の非キネティック能力を含む連携を行うための組織へと改編が進められつつある[40]。その中心が、ANGLICOを中心に、他のMIG所属部隊のアセットを組み込んで編成する全ドメインイフェクツチーム(ADET)である。ADETは、発信・影響チーム(心理戦・コミュニケーション戦略要員)、致死性火力調整チーム(ANGLICO要員)、攻撃・戦果拡張(無線大隊電子戦支援チーム)、情報環境戦場空間認識チーム(オールソースインテリジェンス/画像分析員)、指揮統制保証チーム(遠征通信チーム、防衛的サイバー作戦、データ担当)の5つのチームを含み、MEF司令部に設置されたフュージョンセル(情報指揮センター、火力・イフェクツ調整センター、インテリジェンスセンター)のリソースを引き出す「リーチバック」が可能である[41]。なお、ANGLICOにとって、「致死性の火力と情報能力の調整、統合、相互干渉解消」の能力は、全ドメインイフェクツを達成する上で「クリティカルな基盤」となっている[42]。

3 「情報」戦闘機能とスタンドイン部隊(SIF)

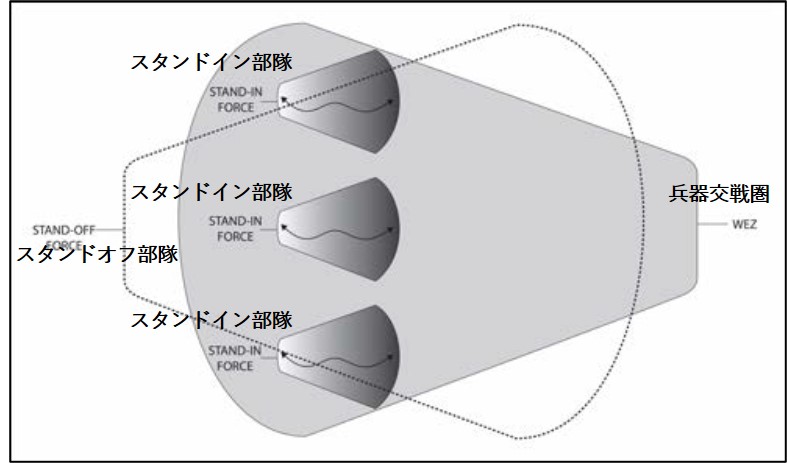

また、戦闘機能としての情報は、現在、海兵隊が「潜在的および実際の敵対者の企てを妨害するため、海洋縦深防衛の先端として、係争地域において[注:競争と武力紛争を含む]競争スペクトラムをまたがって作戦を行う」戦力として整備を進める「スタンドイン部隊」(SIF)にとって中核的ともいえる任務となっている[43]。SIFは、敵が攻撃し得る地理的範囲(海兵隊の用語法では兵器交戦圏(WEZ)という)の外側から長射程・航続距離を生かして作戦を行うスタンドオフ部隊と連携しつつ、WEZ内部で作戦を行う(図―2参照)。その一例が、沖縄に司令部を置く第3海兵師団隷下の3個連隊の海兵沿海域連隊(MLR)への改編である[44]。

図―2 兵器交戦圏(WEZ)、スタンドイン部隊(SIF)とスタンドオフ部隊の関係

(出所)Headquarters, U.S. Marine Corps, Tentative Manual for Expeditionary Advanced Base Operations (Washington, DC, 2021), fig.1-1, 1-4.

海兵隊においては、SIFと情報戦闘機能は本質的に連関したものとして認識されている。それを象徴するのが「偵察・対偵察」(RXR)である。デービッド・H・バーガー(David H. Berger)海兵隊総司令官は、陸軍指揮参謀大学の機関誌Military Review 2021年5・6月号への寄稿で、改編を始めた当初はSIFに対艦攻撃能力を持たせることが重要であると考えていたが、その後の検討の過程でSIF自体が攻撃能力を持つことより、他軍種・部隊を支援するという役割が「ますます明確になりつつあり」、そのための最善の方策は「殺傷力のある火力そのものではなく、すべてのドメインと競争スペクトラムにまたがって適用される偵察・対偵察」であると指摘した[45]。バーガーが言及したRXRは「対立する勢力同士が相手の行動を観察、把握することを追求しつつ他方で相手のそうした取り組みを妨害」というもので、「情報とそれに基づき作戦を行うことが可能な十分な精度を持つインテリジェンスをかけた戦い(battle for information and actionable intelligence)」である[46]。SIFの役割におけるRXRの重要性については2022年5月に海兵隊から公表された「戦力デザイン2030年次アップデート」でも「われわれはMLRを殺傷力[注:長射程火力]に特化させすぎていたが・・・さらに分析を進めた結果、それよりさらに大きな価値は強靭なセンシングおよびキルチェーンを可能とすることにあることが判明した」との判断にも反映されている[47]。

なお、ウォーカー・ミルズ(Walker Mills)大尉とジェイコブ・クレイトン(Jacob Clayton)少佐の2人の海兵隊将校によれば、火力からRXRへとSIFの役割に関する認識が変化した要因としては、海兵隊が保有を目指す対艦攻撃能力は「他軍種に現存する、あるいは計画中の能力と比べて小規模」、「せいぜい支援的な役割を果たすだけの火力しか持ちえない」という、規模の小ささがある。他方、「効果的な偵察は効果的な射撃のカギである」との、海軍戦術の研究で著名な故ウェイン・ヒューズ(Wayne P. Hughes)海軍大学院(NPS)教授の言葉にあるとおり、他軍種の長射程火力も目標を発見できなければ威力を発揮できない。そこで、「戦場空間の前方に位置することを、統合目標補足のために活用」することが海兵隊の比較優位を生かす途であるとの認識に至ったという[48]。

表―7 海兵隊スタンドイン部隊(SIF)の機能と偵察・対偵察(RXR)(赤字で表示)

| 暴力の敷居未満の競争 | 武力紛争時 |

|---|---|

|

持続的前方プレゼンスの維持

・同盟国の安全保障への米国のコミットメント ・敵対国との接触獲得・維持 ・同盟国との共同作戦。※同盟国関係の質がSIF作戦を規定(SIF作戦の範囲と柔軟性、戦力維持、EMS管理) 海上偵察・対偵察の戦い ・敵対国の情報収集方法を発見 ・目標リストの作成・更新 ・敵対国の情報収集を非致死性手段により妨害 非致死性の強制行動・その他有害活動の抑止・探知・暴露・対応 ・探知による抑止、情報作戦に活用 ・SIFによる敵対国の強制行動・有害活動の探知、統合軍、省庁間協力、同盟国・友好国による対応 ・同盟国・友好国による対応の支援(情報収集、沿海域機動、指揮統制強化、周辺警戒) |

海上偵察・対偵察の戦い

・攻撃のため、敵艦隊の位置特定を支援 ・敵による情報収集を拒否(敵センサーの妨害、撃破、破壊、敵の偵察活動を攻撃) 敵の海上での行動の自由を拒否 ・海軍キャンペーンを支援するため海上拒否作戦を実施。海軍・統合火力との統合 海軍・統合軍による係争地域侵入のための条件整備 ・係争地域への侵入のリスクを低減 ・敵ISR-Tを妨害・拒否。SIFあるいは統合軍のキルウェブによる攻撃 ・敵による宇宙・サイバー・EMS妨害に対応するため、PNT・通信機能の提供 |

(出所)U.S. Marine Corps, A Concept for Stand-in Forces (Washington, DC, 2021), 6–24.

なお、2021年12月に海兵隊が公表した「スタンドイン部隊コンセプト」(SIFコンセプト)は、バーガーらの認識を反映し、RXRを、競争あるいは武力紛争を通じた、SIF最重要の「永続的な機能」と位置付けている[49](表―7参照。RXRに関連する項目を赤字で示す)。例えば、「暴力の敷居未満の競争」においては係争地域において活動するSIFは潜在的敵対国と「暴力の敷居未満で接触を確保・維持」しつつ、その情報収集方法を発見、目標リストを作成・更新する。そして、その情報収集を非致死性手段により妨害を行うものとされた。また、こうした活動によって敵対国による強制的行動やその他有害活動を発見した場合は、他軍種、他省庁、同盟国、パートナー国に伝達し、これらによる対抗措置を可能とすることで「検知よる抑止(deterrence by detection)」につなげることが期待されている[50]。バーガー総司令官は、こうしたSIFの能力は「競争相手を特定、抑止、説明責任を負わせるための戦略的オプションを文民指導者に対して提供」するものだとしている[51]。

さらに、武力紛争時にSIFは、米艦隊の「耳目の延長」として敵艦隊の位置特定を支援し、友軍による攻撃を可能とする、すなわち「分散型の艦隊キルウェブを完結させる」役割を担うとともに、敵の所在を暴露させるために戦闘を行うこと、あるいは敵の偵察手段に対する攻撃を行う[52] 。なお、このSIFが「キルウェブを完結させる」という点は、編制上の固有の(organic)火力を用いるか、あるいは他軍種を含む米軍全体(Joint Force)の火力を引き出すという手段の違いを除けば、SIFのもう一つの役割である海上拒否作戦の手法の一つであると捉えることもできる[53]。

こうしたSIFによるRXRは、係争地域内で作戦を行うという「スタンドイン」の特徴を生かしたものである。すなわちSIFコンセプトでは、「SIFが、潜在的な敵対者に対して全ドメイン機動を行い、センサー・情報収集手法を稼働させ、それにより彼らが現在どのように偵察を行っているかを露見させる」としているが、これも係争地域において「潜在的な敵対者」と接触し得る位置にいなければそもそも不可能であるためである[54]。DC Iのウィリアム・サンプション(William Sumption)海兵隊中佐とベン・クロス(Ben Closs)によれば、競争においてSIFは、敵対勢力を発見し、これに接近することで、その行動を抑止、あるいは影響を与えることに意味がある、すなわち、「海兵隊全体が『敵の撃破』から『発見と接近(locate and close with)』に焦点をシフトさせている」と指摘した[55]。こうしたSIFの役割をグレイビー情報担当副総司令官は、「潜在的、あるいは実際の敵対者の計画を意図的に妨害」するものだと説明している[56]。

おわりに

海兵隊は「中国がもたらす、主として海洋の脅威」を海兵隊にとっての「基準となる脅威(pacing threat)」と位置付け[57]、2020年5月に公表された「戦力デザイン2030」に基づく変革を進めている。本稿で見たような情報に関連した取り組みもその一環である。また、そこで議論される「情報」も、指揮統制、目標情報といったキネティックな戦闘に直接関わるものから、人々の認識に関わるものまで幅が広く、さらにはそれらが相互に連携したものとして捉えられている。ローウィ陸軍少佐の言葉を借りれば、海兵隊にとって情報は「戦闘のため」のものであり、同時に「理念の戦いのため」のものでもある。また、本稿で紹介した「21世紀型の諸兵科連合」に見るように、海兵隊は、諸兵科連合や火力、機動といった軍事学上の伝統的な概念を、情報を包含することで拡大、再解釈を行っている。そうした変革は、これまでの兵科や職域・特技区分の再整理・再編や、それらの壁を越えた連携などの変化をも引き起こしている。

また、本稿で依拠した文献は、ほとんどが第一線部隊あるいは司令部で指揮官・幕僚職を務める現役の海兵隊将校の執筆によるものである。彼らの日常業務から生まれた問題意識に基づき、海兵隊コミュニティにおける議論の喚起と深化のために書かれたこれらの著作には、多くの軍事学上の諸概念が織り込まれていることも特徴である。米軍においては、軍人が、読書を通じて軍事に関する自己研鑽に努め、その成果を論文の形で発信することを「読書せよ。執筆せよ。そして戦え。(Read. Write. Fight.)」(ジョン・リチャードソン(John M. Richardson)海軍作戦部長)などと促されることが多いが[58]、海兵隊はまさにそれを実践しているのだといえよう。それは、職務経験と自己学習の積み重ねにより軍事という分野の探求を続ける「軍事プロフェッション」たろうとする彼らの姿勢を示している。同時にそれは、こうした個々人の取り組みなしには、組織としても「プロフェッション」たり得ないことも示している。

Profile

- 菊地 茂雄

- 政策研究部長

- 専門分野:

米国の軍事戦略、作戦ドクトリン、政軍関係、国家安全保障政策決定過程