NIDSコメンタリー 第398号 2025年9月26日 能動的サイバー防御の実装に向けた残された論点(前編)——攻撃者のポートフォリオ分析の必要性

- 政策研究部サイバー安全保障研究室 特任研究員

- 佐々木 勇人

はじめに

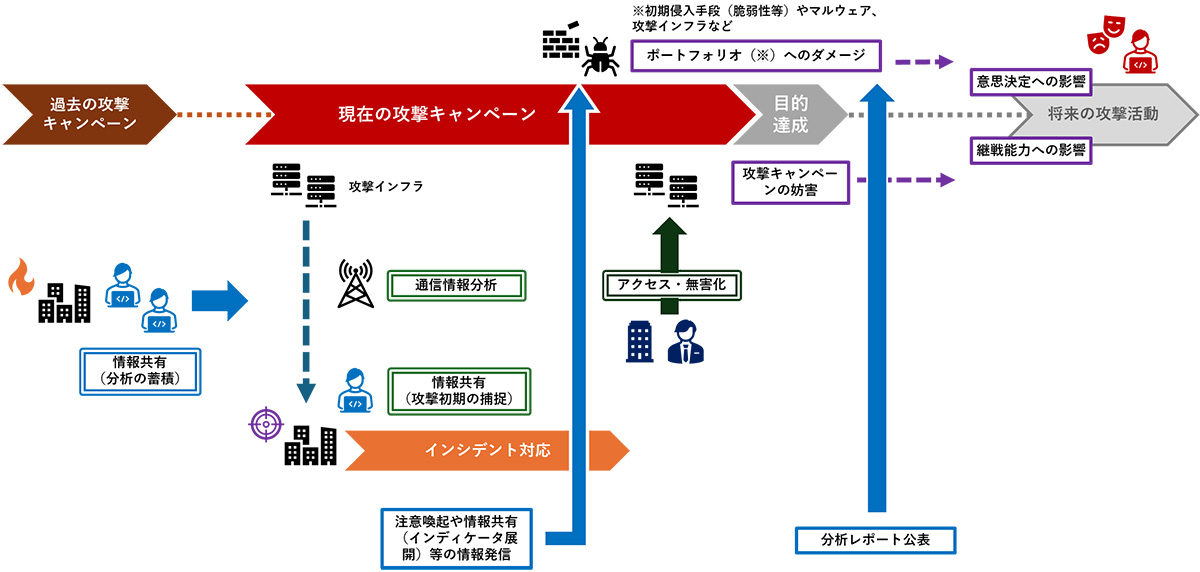

いわゆるサイバー対処能力強化法・整備法1が成立し、能動的サイバー防御のための整備が本格化していくところであるが、2022年の国家安全保障戦略で示された能動サイバー防御の3本柱(ア)情報共有等の官民連携、(イ)通信情報分析、(ウ)アクセス・無害化、と体制整備について既に先行研究等で多くの論点が提示されている。まず法整備が先行したことから、法的論点としての関心が高い、(イ)通信情報分析、(ウ)アクセス・無害化にどうしても世間の注目が集まるところ、この2つ論点が別個に取り上げられがちであるが、(イ)と(ウ)を独立したものとして捉えるのではなく、(ア)官民連携の取組とどのように連携させていくかという視点が必要であり、国家安全保障戦略に記載の順番の通り、(ア)→(イ)→(ウ)という有機的な流れを捉えることで初めて、能動サイバー防御の具体的な「オペレーション」の姿も見えてくると考えている。

本年7月のサイバーセキュリティ戦略本部会合にて、サイバー対処能力強化法に基づく「重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止のための基本的な方針」を検討するための有識者会議の設置方針や「基本的な方針」を令和7年中に策定していくスケジュールが示され2、具体的な関係省令等の整備が本格化するところである。本稿前編では、以下、(イ)通信情報分析、(ウ)アクセス・無害化に係る議論を整理しながら、その全体像を考察してみたい。

対抗オペレーションとポートフォリオへの“打撃”について

能動的サイバー防御におけるオペレーション(以下:対抗オペレーション)については前回のコメンタリー3のほか、拙稿4で解説の通りであるが、能動的サイバー防御による対抗オペレーションにおいては、その影響対象である「攻撃キャンペーン」と「ポートフォリオ」の概念が重要である。本稿では、特に「ポートフォリオ」の概念に焦点を絞るが、その説明の前提として、「攻撃キャンペーン」の概念についても簡単におさらいしておきたい。

前回のコメンタリーにて解説の通り、従前、アメリカを中心の実施されてきた、「懲罰的抑止アプローチ」では、アクターやその背後にいる政府機関等に対して対抗措置を実施することが中核にあった。これに対して、2018年以降米サイバー軍が採用した「持続的交戦(関与)(Persistent Engagement)」のような、「コスト賦課アプローチ」はその影響先として「攻撃キャンペーン」にフォーカスを当てている。今般の我が国における能動的サイバー防御の関連法整備においても、アクセス・無害化措置について、国家安全保障会議四大臣会合にて、「サイバー攻撃キャンペーンごとに議論」をして総論的な対処方針を定める旨が国会答弁で示されている5。

前回のコメンタリーでも整理の通り、安全保障上の影響があるようなサイバー攻撃活動は基本的に「攻撃キャンペーンの繰り返し」の中で行われる。特に多く観測されている、エスピオナージ目的の攻撃キャンペーンや情報工作としての攻撃キャンペーン(例:2015年~2017年におけるウクライナへのロシアからのサイバー攻撃活動)は、これまでの実績としても、10年内において数か月から1年程度の攻撃キャンペーンが繰り返し観測されている。そもそもこうした攻撃活動は「強制(Coercion)」ではなく、累積的効果を狙う「Fait Accompli(既成事実化)」6であり、武力行使未満の閾値の活動にて行われるため、むしろ、1回の活動で目的を達成できないがゆえに、長期間繰り返し実行されることになる。また、一見すると、突如発生したように見える大規模攻撃事案もその前段となる攻撃キャンペーンが繰り返されている7。こうした攻撃キャンペーンの繰り返しというものが逆に攻撃者側の弱点であり、分析の蓄積と早期検出の取り組みによって対抗オペレーションのチャンスが発生する点は前回のコメンタリーにて解説の通りである。

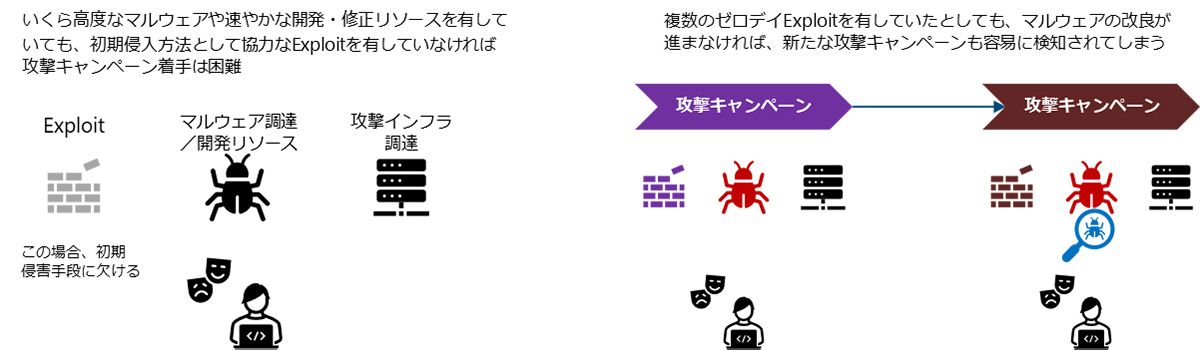

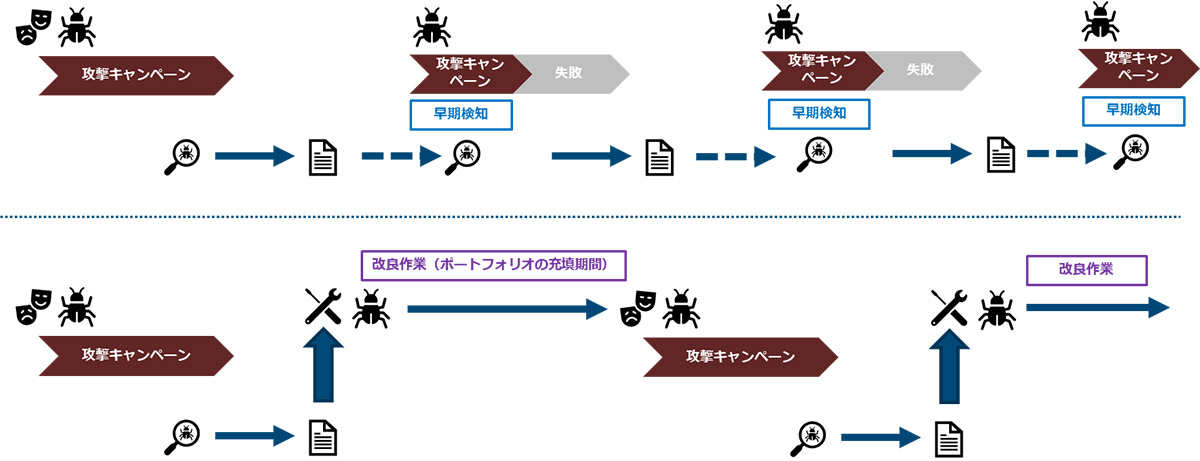

ここまでの拙稿で示しきれなかった観点として、攻撃者側への「累積ダメージの観点」がある。前回のコメンタリーでも、攻撃キャンペーンとこれに対する対抗オペレーションの繰り返しにより、攻撃者側の継戦能力や意思決定へ影響を与えられる可能性を示したが、これを具体化するものとして「ポートフォリオ」8という概念がある。サイバー攻撃アクターにおけるポートフォリオは、主に脆弱性等の初期侵入方法(Exploit等)、マルウェア、攻撃インフラから構成され、高度な攻撃キャンペーンを展開するためにはこれらが一定程度揃わなければならない。安全保障に影響を与えるような攻撃キャンペーンは基本的に繰り返し行われるが、前回の攻撃キャンペーンが発覚し、セキュリティ専門組織による注意喚起やレポート公表などの情報開示により、ポートフォリオの多くが無効化/効果が減衰することになり、次の攻撃キャンペーンまでにポートフォリオの回復(新たな脆弱性情報の開拓やマルウェア改良、攻撃インフラの再調達)が必要になる。

図:攻撃アクターの「ポートフォリオ」について

こうしたポートフォリオへの“打撃”は「決定的な一打」ではなく、累積的な効果を示すものである。例えば、アクター固有のマルウェアは攻撃キャンペーン毎に新たに開発・調達がなされるのではなく、ある程度、キャンペーンを跨いで改良が継続9されることが多い。攻撃キャンペーン毎に投入・改良されるマルウェアに対して、分析・レポートの開示が繰り返されるわけであるが、サイクルを繰り返すごとに、(開示された情報を元に)これを早期に検出するセキュリティ製品・サービスも徐々に増えていくことになり、マルウェアは当初のような優位性を徐々に失っていくのである。

2020年にイギリス政府が設立したNational Cyber Force(NCF)は2023年4月に「Responsible Cyber Power in Practice」と題した文書を公表したが、そこにおいても、サイバー作戦における相手方への累積的なダメージ(下記太字箇所)と、累積的なダメージによって攻撃者のポートフォリオの有効性への信頼を揺るがせる点(下記下線部)について以下の通り言及10がなされている。

A high degree of planning is required to achieve optimal impact and, in some cases, getting the precise timing right is essential. While the immediate effect of a particular cyber operation may be relatively short lived, the cognitive impact – including a hostile actor’s loss of confidence in their data or technology – can often be longer term. Combining several operations, alongside other levers of power, into a campaign for cumulative effect also supports longer term outcomes.

以下、能動的サイバー防御の各論点の考察を進めていくにあたっては、上記の「攻撃キャンペーン」と「ポートフォリオ」(または「累積的ダメージ」)の観点からお読みいただきたい。

図:能動サイバー防御における対抗オペレーションの流れ

対抗オペレーションにおけるアクセス・無害化以外の対抗オプションの重要性

(イ)通信情報分析、(ウ)アクセス・無害化を巡る諸論点について考察していきたい。まず、アクセス・無害化における、その国際法上の違法性阻却事由11については、緊急避難として行われる可能性が政府から示されてきたところ、緊急避難として行うにあたって、危難を避ける「他の手段がなかったのか(当該措置が唯一の手段であったのか)」という論点が指摘12される。

「攻撃サーバを無害化する」という手段ではなく、「攻撃者とマルウェア間の通信を遮断する」という効果に着目する場合、これを達成するための手段は必ずしもアクセス・無害化だけではなく、情報共有によって得たインディケータ情報による、標的組織側での不正通信の検知・ブロックや、通信経路上での遮断/フィルタリング13も想定される。

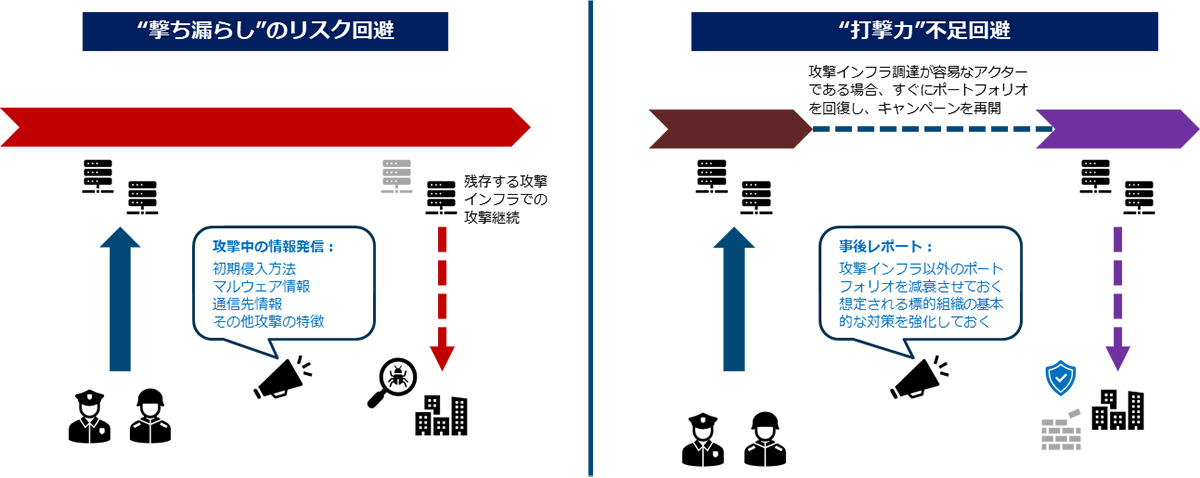

さらに、「ポートフォリオ」の観点からもアクセス・無害化以外の対抗オプションの検討が重要である。アクセス・無害化だけでなく、インディケータ展開や遮断/フィルタリングでも同様の課題があるが、当該対抗オプションの実施時点で、攻撃インフラをどこまで捕捉できているのか、その網羅性が対抗オプションの効果に影響を及ぼすことになる。こうした、攻撃インフラの「撃ち漏らし」を避ける方法としては、攻撃インフラ以外の情報(初期侵入経路やマルウェアほか横展開手法等)をあわせて開示・共有し、侵入被害を各被害現場側で検出できるようにすることが現時点でも実施されている。

また、累積的なダメージという点でも課題がある。注意喚起や情報共有では、ポートフォリオのほぼすべて(初期侵入経路、マルウェア、攻撃インフラ)にダメージを与えうる可能性がある一方、アクセス・無害化はあくまで攻撃インフラにのみダメージを与えることになる。他方で、注意喚起や情報共有は、その効果を担保するのはオーディエンス(受信組織)側の実行力であり、対応や調査能力のばらつき次第で対抗オペレーション全体の効果が弱まってしまう。一方でアクセス・無害化は(網羅的に攻撃インフラを捕捉できた場合)、確実・強力な一撃を与えることが可能である。“打撃力”は弱いが広く「面」で防御する情報発信オプションと、“打撃力”が強く「縦深」で刺さるアクセス・無害化オプションにはそれぞれ長所短所があることから、ポートフォリオへの効果的なダメージを与えるためには、こうした複数の対抗オプションを組み合わせる必要が出てくるのである。

図:アクセス・無害化と他の対抗オプションを組み合わせる必要性について

こうした複数オプションの組み合わせが対抗オペレーションの有効性の担保として必要とされたケースとしては、例えば、2021年3月のProxyLogon(Microsoft Exchange Serverの脆弱性(CVE-2021-26855等))を悪用した攻撃キャンペーンへの対処が挙げられる。このケースでは、Hafniumなど複数のAPTアクター等がこの脆弱性を悪用した広範囲な攻撃を行ったが、この攻撃でサーバーに設置されたWebshellに対して、連邦裁判所の令状をもとにFBIがアクセス・駆除するというオペレーションを実施14した。当初は、脆弱性の公表と注意喚起、攻撃に関するレポート公開が行われ、基本的に影響を受ける各ユーザー側で検出・駆除が進められたが、なおも未検出のWebshellが多く残留していることが観測されたため、攻撃キャンペーンの継続、あるいは新たな攻撃活動への悪用を阻止するためにFBIによるオペレーションが実施されたものである。このケースでFBIが行ったWebshell駆除は令状に基づいて執行されたものであるが、よりソフトな、バックドア設置組織への「通知」レベルのオペレーションは筆者の本務先であるJPCERT/CCでも実施15しており、注意喚起や情報共有と組み合わせ16て実施されている。

前述の緊急避難の成立条件の観点から言えば、アクセス・無害化による攻撃インフラへの越境オペレーションの前段として、注意喚起や情報共有といったソフトな対抗オプション実施、そして、国内における通信遮断/フィルタリングが実施可能かどうかというポイントがまずある。前段にあるソフトな対抗オプションや通信遮断が実施できない/実施しても効果が見込めない場合において、あるいは、これらソフトな対抗オプション実施に加えて、アクセス・無害化を組み合わせなければならないと判断されてはじめて、アクセス・無害化オプションが登場すると考えることができる。これはなにも「アクセス・無害化は“伝家の宝刀”である」ということを示すものではない。むしろ、侵入・無害化という最後の手段が控えているからこそ、その前段に控える、よりソフトな対抗オプションを速やかに実施できるよう、関係機関間の連携体制を整備しなければならないのである。

侵入・無害化のような越境的な措置は単に実施能力/可能性の観点だけで検討されるものではなく、エスカレーションに影響する可能性についても考慮が必要であるが、この際に、「アクセス・無害化を実施するか/しないか」という2択になってしまうと、「実施機会を失う前に早急に実施したい」という焦りが判断を曇らせる恐れがある。そうではなく、注意喚起や情報共有、通信遮断等の対抗オプションがグラデーションのように並んでいる必要がある。対抗オプションの選択・組み合わせという観点はエスカレーションコントロールの文脈においても重要である。

なお、情報共有や遮断/フィルタリングオプションについては、実行後に攻撃者がドメインを変更したり、未捕捉のC2サーバに切り替える対抗手段に出ることが想定されるが、これはアクセス・無害化においても同じことが言え、いずれにせよ、長期的なアクター分析に基づくポートフォリオの捕捉により、「攻撃者がどの程度の規模のインフラを用いているか/冗長性は有しているか」という想定が必要になる。この長期的なアクター分析の観点は後程解説する。

通信情報分析

次に通信情報分析の論点について考察する。通信情報分析については、その情報取得後の扱いが不明瞭な点17について指摘がなされている。これに対する筆者の考えとしては、①不正な通信を見つけるための「ヒント/端緒」情報(マルウェア解析情報に基づくもの)により不正通信をかなりの確度で特定できる、ことと②攻撃キャンペーンが終了した場合、取得データのほとんどは以後の攻撃対処に必要なくなる、ことの2点からある程度解消することが可能と考える。

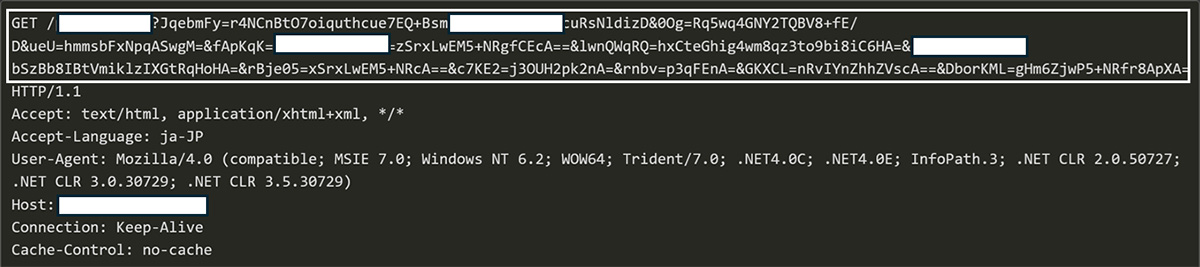

まず、実際にどうやって通信情報を分析するのか考えてみたい。下記図は筆者の本務先であるJPCERT/CCにて分析した、マルウェア「ANEL18」の通信情報19である。メッセージ本体ではなく、いわゆる「ヘッダ情報」と呼ばれるものであるが、このうち先頭行の「リクエスト」という箇所の文字列にこのマルウェア固有の文字列が含まれている。この通信自体はhttpであり、暗号化(https)されていないが、リクエスト内の文字列は暗号化されている箇所がある。こうした暗号化の仕組みはマルウェア自体の解析により解読することが可能であり、マルウェア解析情報を元に、同様の特徴的な文字列を通信情報から拾うことができれば、マルウェア-攻撃インフラ間の不正通信を見つけ出すことが理屈上は可能である。

図:マルウェア「ANEL」が行う通信の分析情報(JPCERT/CCによる分析)

逆に言えば、こうした「ヒント/端緒」情報となる先行情報がなければ、膨大な通信データから不正な通信だけを見つけ出すことは(現時点では)かなり困難である。大規模なボットネットのように「通信数自体が多いもの」や「ノード間で特徴的な通信を行うもの」20はこれまでも実際に通信データから特定された実績があるが、標的型サイバー攻撃のように比較的範囲が限定されるものは難しいと筆者は考える。

他方で、マルウェアは攻撃キャンペーン毎に改良されるため、前回の攻撃キャンペーンで使用された通信の特徴/暗号化方式が現在の攻撃キャンペーンにおけるマルウェアにも実装されているとは限らないわけであるが、マルウェアの改良は攻撃者側の能力やリソース次第であり、攻撃キャンペーン毎にまったく新しいマルウェアを毎回投入できるアクターはなかなか存在しない。基本的にマルウェアの部分改修に留まるものが多い。仮に、通信情報分析で多少の改良がなされたマルウェアの通信を早期に見つけることができるようになった場合、攻撃者側は改良の幅を大きくひろげ、我が方側の捕捉能力を超えようとしてくることが想定される。ただ、このための大幅な改良も攻撃者のポートフォリオ維持のためのコスト増加になるのであり、あるいは次の攻撃キャンペーン実施までのポートフォリオ充足期間を引き延ばす要因となる。

攻撃者が新たな攻撃キャンペーン着手までのタイムラグを短くするためには、マルウェアの使い回しをすることになり、通信情報分析による早期検知が可能になる。一方で、これを逃れるために大幅な改良をしようとすると、その分だけポートフォリオの充填期間が長くなり、攻撃キャンペーン実施回数が減るということになるのである21。なお、この効果については、攻撃インフラの使い回しに対しても同じことが言えるが本稿では紙幅の関係から省略する。

図:マルウェアの使い回しによる早期検知とマルウェア改良によって攻撃キャンペーンの実施回数が減る仕組み

法令に基づく詳細な運用が今後どのように決まっていくのかが現時点で不明ながら、理屈上は前項での解説の通り、過去の攻撃キャンペーン分析の蓄積により、専ら使われるマルウェアが発する通信の特徴(ヒント情報)や、C2ハンティング22により得た、攻撃に使われる可能性が極めて高いと思わる不正サーバ情報(IPアドレス、ドメイン(FQDN))を元に、複製した通信情報から不正通信情報を選別することになると想定される。なお、昨今、不正通信のうち特にマルウェア-C2サーバ間の通信はhttps化(暗号化)されているものが多く、通信のヘッダ情報の解析だけでは不正通信の詳細を特定できないことが多いため、通信情報そのものの分析だけではやはりハードルが高く、ここまでに示したような、別の手段により見つけた不正通信の特徴やC2サーバの情報から不正通信を特定することも必要なのである。

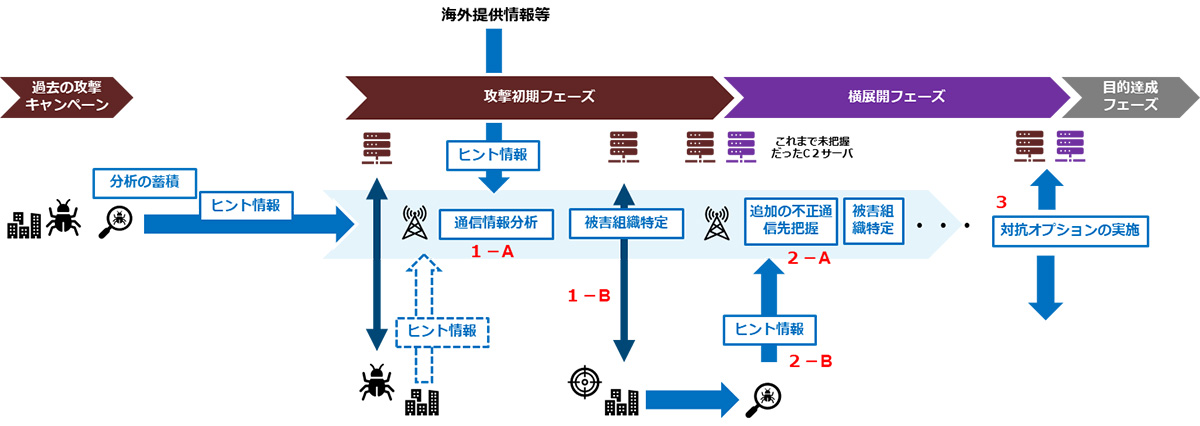

不正通信を特定した後のアクションについて解説されている文献等が見当たらないところ、一般的なインシデントハンドリング/コーディネーションの観点から言えば、以下のような流れが想定される。

| 1-A: | 同種の通信を行う他のC2サーバの調査 |

| 1-B: | 特定した不正通信を行っている被害組織側への通知とインシデント対応支援 |

| 2-B: | 上記1-Bのインシデント対応で現場から確保したマルウェア等の解析に基づく、不正通信の特徴等の正確な把握(未把握の通信特徴の把握) |

| 2-A: | 上記2-B結果による、さらなるC2サーバの把握 |

| 3: | 把握したC2サーバ群に対するアクセス・無害化あるいは、それよりソフトな対抗オプション(注意喚起、情報共有)や通信遮断の実施 |

図:不正通信を早期に発見した場合のその後のオペレーション例

このとき、どの期間の通信情報をどの程度保管し続ける必要があるのだろうか。基本的には現時点で行われている攻撃キャンペーンの期間内の情報で十分であるはずである。他方で過去の攻撃キャンペーン当時の通信情報を保持し続けなければならない事態は想定されるだろうか。例えば、攻撃キャンペーン終了後しばらくして、海外C2サーバ(サーバXとする)が差し押さえられるなどして、内部に保存されていたログデータから過去の国内被害組織の存在が判明する場合がある。この過去の被害組織を特定するために、過去の通信情報が必要になるかというとそうはならないと考える。まず、過去に取得された通信情報は、過去の対処時点で判明したC2サーバ(サーバY)や特定できた特徴を持つ不正通信先情報にて選別した情報であり、当該時点で把握できていなかったサーバXに関する通信情報は当該過去の取得情報にはそもそも含まれていないのである。(サーバXは特定できていなくても、サーバXと特徴的な通信をするマルウェアZを被害現場から得るなどして解明できているなら、そもそも当該時点で通信情報分析からサーバXが特定・対処できているはずである)

したがって、基本的には攻撃キャンペーン/対抗オペレーション毎に取得通信情報の「消費期限」が決まると考えるべきである。

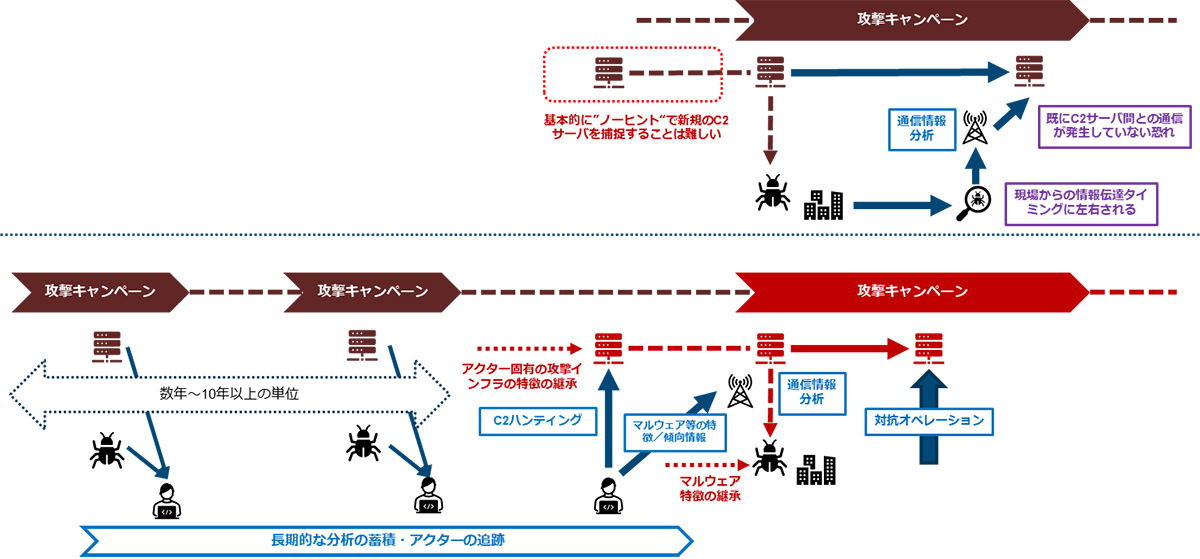

過去の攻撃キャンペーン分析の蓄積

ここまでに述べた通り、対抗オペレーションを成功させるためにも、また、通信情報分析を適切に運用するためにも、長期間にわたる攻撃キャンペーンの追跡とアクター側のポートフォリオの分析が必須である。特に、この「長期にわたる追跡」という観点が極めて重要である。先述の通り、対抗オペレーションの目的・成果としては、攻撃インフラを無害化するといった“直接打撃”だけでは不足するため、ソフトな対抗オプションも組み合わせて、ポートフォリオの減衰を狙わなければならない。他方で、攻撃キャンペーン中においては攻撃の全容解明がいまだなされていないため、ポートフォリオを正確に・速やかに把握することは難しい。そこで、攻撃キャンペーンの連続性に着目し、過去の攻撃キャンペーンの傾向から、ある程度ポートフォリオを推定することが必要になるのである。

通信情報分析も同じであり、現在使われているマルウェアを確保・解析できてから通信情報を分析するだけでは、基本的に「後追い」になってしまう。直近までの攻撃傾向から、ある程度の不正通信の特徴を絞り込んでおくことも必要であり、また、C2ハンティングのようなアプローチも併用しなければならない。いずれも長期的なポートフォリオ分析が必須である。

図:長期的なアクター/ポートフォリオ分析・追跡と対抗オペレーションの関係

セキュリティベンダや専門機関が公表するレポートを是非ご覧いただければと思うが、レポートは大きく4つの項目が記載される。

- ①:攻撃の流れの技術的解説。各マルウェアや攻撃手法、攻撃インフラの個別解説

- ②:アクターの推定や被害/標的範囲(業種、地域)

- ③:対策について

- ④:IoC情報

このうち、ポートフォリオ分析に重要なのは、主に①となる。もちろん、それ以外の情報も有用であるが、それはポートフォリオ分析においてではない。例えば、②のうち、標的分野に関する情報について長年の追跡結果から、「アクターXはA分野を狙う傾向がある」といった推測ができ、これをもとに現在の攻撃キャンペーンへの対処にあたって、「今回もA分野が狙われている可能性があるから、A分野にインディケータ展開をして攻撃を“あぶり出そう”」と考えることもできなくはない。ただそれは、情報発信という対抗オプションの有効性を高めるためのいち参考情報23であり、ポートフォリオの構成を推定できるものではないのである。

こうした長期間(数年~10年程度)に渡るアクター/攻撃キャンペーンの追跡は基本的にはセキュリティ企業や専門機関のアナリストの仕事となり、定期的な異動が求められる行政機関ではなかなか取り組むことが難しい。他方で、基本的にポートフォリオを構成する情報は技術的情報であるから、これをデータベースに蓄積していれば、例え担当者が交代したとしても分析できるのではないかと考えることはできなくはない。ただ、実際の脅威分析は残念ながらそのように単純化できていないのが現状である。いくつか課題があるが、例えば、アクター/マルウェア等の命名規則問題を挙げることができる。同じアクターでもセキュリティベンダごとに名称が異なっていたり、さらにはグルーピングの精度が異なっていたりすることも多い24。アクターだけでなく、マルウェアの命名も揃っていないため、同種のマルウェアであるのに名称が異なっているために公開情報上の紐づけがなされていないケースも散見される。こうした差異は機械的処理だけでは紐づけが難しいことも多く、ある程度、アナリストの能力で補っているのが現状25である。

また、長期的なアクター/攻撃キャンペーン追跡においてアナリストという人的要因が重要な理由として、「アナリスト同士の情報共有」という点を挙げることができる。セキュリティ専門組織が公表する分析レポートには必ず執筆したアナリスト名が記載される。営利企業であるセキュリティベンダがレポートを公表するのは、ひとつには企業(が抱えるアナリスト)の能力をPRするためである一方、レポートそのものはアナリスト個人の成果として外部に示される。セキュリティベンダは営利企業であるから、基本的に脅威情報を囲い込む方が合理的である。他方で、その能力を支えるアナリストは自社サービスだけで捉えた脅威情報だけで活動し続けることには限界があり、ある程度、他社のアナリストと情報や知見の共有も行いながら、自らの能力を維持・向上させていくのである。他の安全保障、インテリジェンスの分野と比べると極めて異質なエコシステムであるが、攻撃に関する情報のほぼすべてが民間製品・サービスを通じて提供・流通しているサイバーセキュリティ業界特有の背景由来のものであり、そして、活用することが必須の仕組みなのである。

仮に、命名規則の問題やデータベース化の課題をクリアできたとしても、単にマルウェアや通信先等の技術的情報を蓄積するだけではポートフォリオ分析は不十分である。ポートフォリオ分析から相手方の「弱点」を見つけるためには、当時の攻撃キャンペーンに対してどのような判断でどのような対処がなされたのか、どのような要因があり攻撃キャンペーンが失敗した可能性があるのか、という「対処側の知見」が必要なのである。こうした、長期にアクター/攻撃キャンペーンを追跡できる専門家リソースの活用なしに、攻撃者側のポートフォリオ分析は不可能であり、つまり、対抗オペレーションの実施は困難なのである。

Profile

- 佐々木 勇人

- 政策研究部サイバー安全保障研究室特任研究員(本務先:一般社団法人JPCERTコーディネーションセンター 脅威アナリスト 早期警戒グループマネージャー 兼 政策担当部長)

- 専門分野:

サイバーセキュリティ