NIDSコメンタリー 第361号 2025年1月24日 イエメン情勢クォータリー(2024年10月~12月)—— フーシー派の対外攻撃再拡大と中東情勢の変化による同派への影響

- 理論研究部社会・経済研究室 研究員

- 𠮷田 智聡

エグゼクティブ・サマリー

- フーシー派は12月に対外攻撃を再活発化させた結果、同月に対外攻撃回数は再拡大に転じた。米英やイスラエルも空爆を行い、全体的にエスカレーションが進んだ。また同派の水中無人機(UUV)保有も確認され、海洋安全保障上の懸念が一層高まった。内政の面ではシリアのアサド政権崩壊を受けて、フーシー派は支配地域内の政治的安定性に動揺が生じることに警戒感を強めた。

- アリーミー政権派は「P3+2」会合を開くなど、イエメン情勢関係各国との協議を進めた。また政権の支持基盤である政党「イスラーハ」の幹部、ハミード・アフマルがハマースへの財政支援を理由に米国から制裁を科されたが、米国・イエメン二国間関係に与えた影響は軽微とみられる。

- 南部移行会議は、「アラビア半島のアル=カーイダ(AQAP)」との戦いを継続した。フーシー派とAQAPは協力関係を深めているとみられ、両者は国内での対立停止で合意した。また同派によるAQAP幹部釈放やUAV等の装備移転などが行われているほか、フーシー派とAQAPは南部の作戦域を分担している可能性がある。

- 米国財務省外国資産管理室(OFAC)は、前四半期同様にフーシー派の兵器調達に関与した疑いで、中国拠点の企業に対する制裁を発表した。またロシアがオマーン拠点のフーシー派関連企業を介して、数百名規模のイエメン人をロシア軍に加入させていることが『Financial Times』など大手メディアでも報道されるようになった。

(注1)本稿のデータカットオフ日は2024年12月31日であり、以後に情勢が急変する可能性がある。

(注2)フーシー派は自身がイエメン国家を代表するとの立場をとるため、国家と同等の組織名や役職名を用いている。本稿では便宜的にこれらを直訳するが、これは同派を政府とみなすものではない。

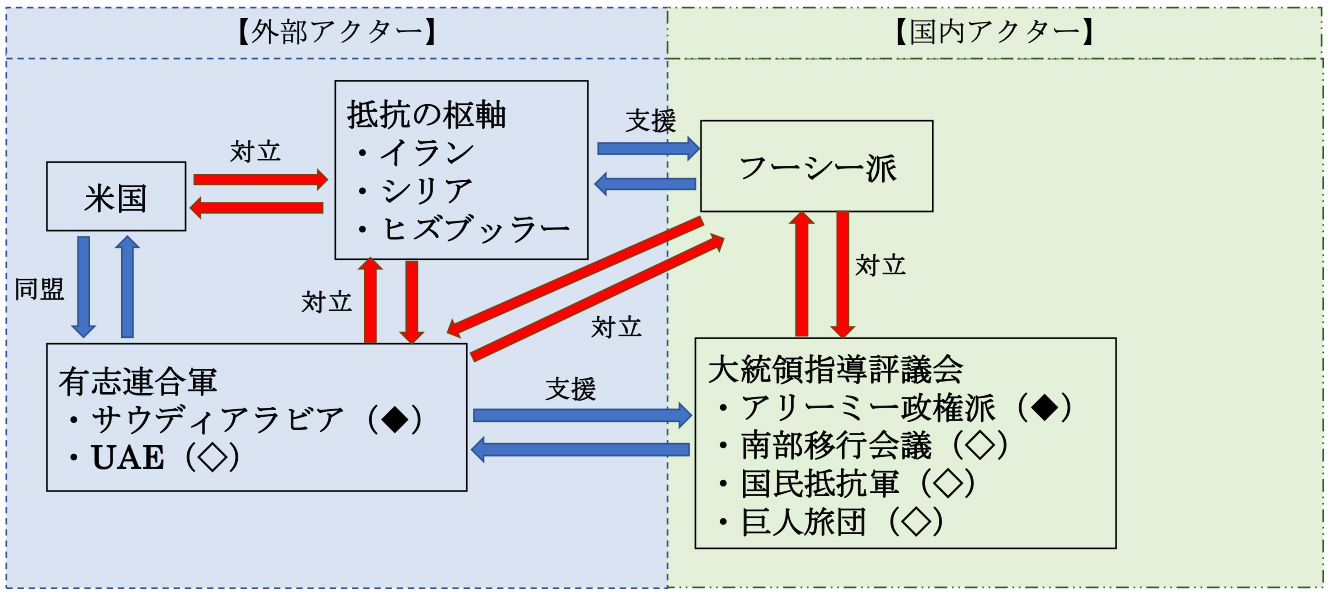

【図1:イエメン内戦におけるアクターの関係】

(注1)大統領指導評議会の中で、サウディアラビアの代理勢力と評される組織を(◆)、UAEの代理勢力と評される組織を(◇)とした。

(注2)代表的なアクターを記載した図であり、全てのアクターを示したわけではない。

(出所)筆者作成

フーシー派:対外攻撃の再拡大、米英イとの対立加速

前四半期に引き続き、フーシー派は2023年10月中旬から開始した対イスラエル本土攻撃、および同年11月中旬以降の紅海等を通航する船舶への攻撃を継続した。過去4四半期のフーシー派の軍事活動1、および1月11日の米英空爆については別稿で示したため、別途参照されたい2。

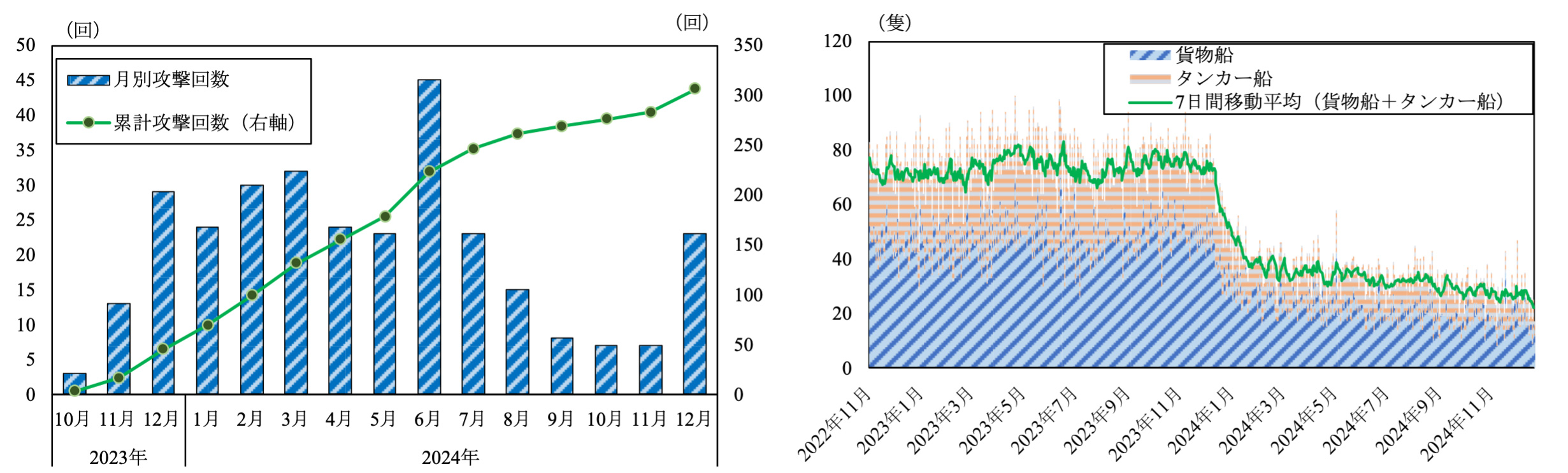

本四半期中にフーシー派は37回の攻撃を実施した[図2左参照]。10月3日に同派は、パナマ船「Cordelia Moon」への攻撃映像を公開した3。この攻撃は水上無人機(USV)を用いた側舷部への自爆であり、同派が好んで用いる戦術である。2024年6月をピークに同派の対外攻撃は減少しており、作戦の映像公開もこれまでと比べると限定的であった。しかしスエズ運河を通航する船舶数は回復しておらず、企業がスエズ運河の利用再開を足踏みしていることが分かる[図2右参照]。後述するように攻撃頻度が減少しても破壊力が高い兵器が投入されている現状では、喜望峰迂回ルートを選択している企業のスエズ運河ルート再開は難しい側面があろう。

前述した通り対外攻撃の水準は6月をピークに回復していないものの、12月にイスラエル本土への航空攻撃を中心に攻撃回数が再拡大したことは懸念すべき点である。10月まで対外攻撃は純減(11月は前月比横ばい)の方向にあり、むしろ国内の西海岸前線でのエスカレーションが看取されていたが、これはフーシー派の能力低減ではなく、意思の短期的な変化に過ぎなかったとみられる4。後述するように米英やイスラエルは空爆を強化している一方、フーシー派は対艦弾道ミサイルや自称「極超音速ミサイル」などを使用して対外攻撃能力を誇示しているため、本四半期時点では抑止に至っていない上、継続して同派の脅威に警戒を要することに変わりはないと評価できる。

【図2左:フーシー派の攻撃回数推移(2023年10月19日~2024年12月31日)】

【図2右:スエズ運河の通航船舶数推移(2022年10月19日~2024年12月31日)】

(注)「未確認事象(uncorroborated events)」を除き、「阻止された攻撃(intercepted attacks)」および「イスラエルへの攻撃(attacks on Israel)」を含めて集計。

(出所)ACLED, IMF Port Watchを基に筆者作成

対外攻撃のほかに、10月下旬にフーシー派は米国やイスラエルがイエメンに侵攻してくるというシミュレーションの下、陸海軍演習を実施した5。この演習は海戦、市街戦、砂漠戦、山岳戦、民間動員の5局面で構成されており、海戦ではUSVや機雷によって艦艇の接近阻止を図ることが重視された。本演習以前から米軍はフーシー派による水中無人機(UUV)使用を指摘してきたが、海戦の局面でUUV「カーリア」が公開されたことで、今回同派側もUUV保有を宣言した形である。民間動員については、敵勢力が空挺によって侵入してきた際に初動対応を武装した民間人が担い、敵勢力の浸透を防ぐことが想定された。またその後の敵勢力制圧には内務省傘下の即応介入隊があたっており、軍種間だけでなく、治安部隊・民間人連携が演習内容に組み込まれていたことは興味深い。

米国は世界に21機しかないステルス戦略爆撃機「B-2スピリット」による空爆を実施し、金融制裁を強化するなど、フーシー派に対する圧力を強化した6。同機の爆撃は、フーシー派が掘削を進めてきた地下施設を攻撃対象としたものであり、米国としては自軍の地下精密攻撃能力を示す狙いがあったとみられる。また米国はこれまで無人航空システムなどを対象とした戦術爆撃を中心に行ってきたが、12月17日には首都特別区サーフィヤ地区の国防省司令部を攻撃した7。この攻撃後にフーシー派幹部であるムハンマド・フーシー(Muḥammad ‘Alī al-Ḥūthī)が国防省とみられる同地区の施設の被害状況を視察した映像・画像を見る限り、建物の一部損壊が確認される8。元Navantiグループのムハンマド・バシャ(Muḥammad al-Bāshā)が国防省付近の住民から得た情報によれば、空爆時の爆発音がなかったため、バシャは米軍がコンクリート爆弾など特殊な爆弾を使用した可能性を指摘している9。ただしフーシー派との交戦が続く中で、同派の防空作戦による無人機「MQ-9リーパー」撃墜や、友軍による誤射とみられるFA18戦闘機撃墜が発生しており、米国側にも損害は発生している10。

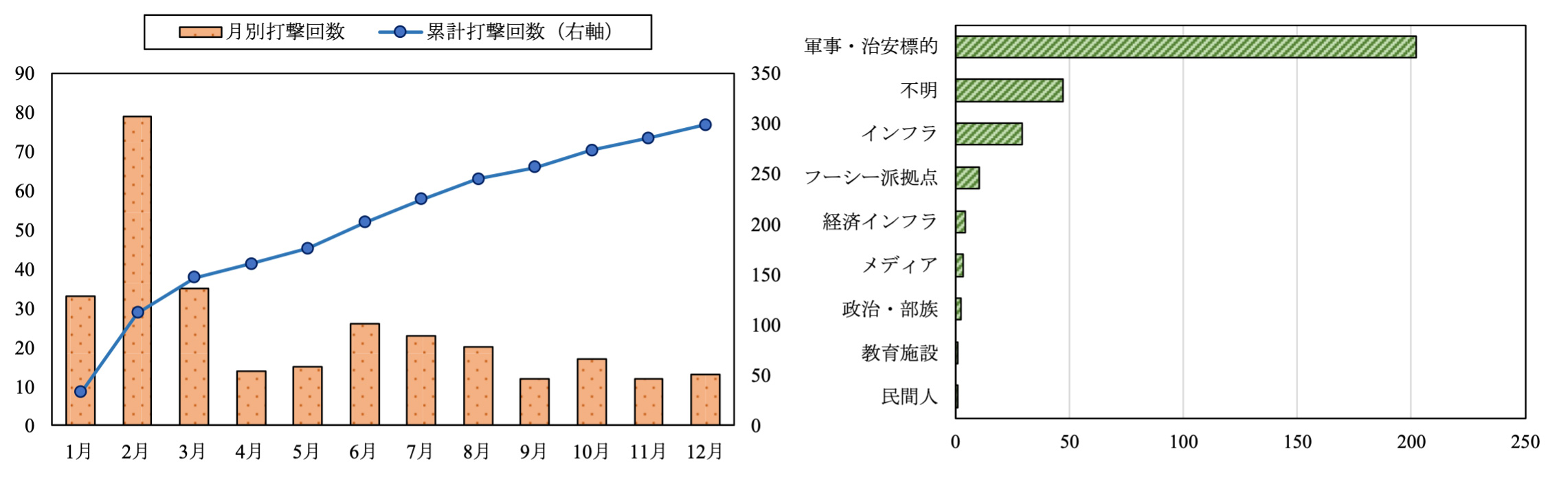

非営利で有志連合軍のイエメン空爆データを公表してきた「イエメン・データ・プロジェクト(YDP)」は、新たに米英による打撃やイスラエルによる空爆に関するデータを公表した[図3参照]。YDPのデータによれば、米英の打撃は2024年2月をピークとしつつも、フーシー派の攻撃がピークアウトした2024年7月以降も約16.2回/月のペースを維持している。軍の基地やミサイル・ドローンなどを含む「軍事・治安標的(military security target)」が全攻撃対象の67.6%(202件)を占めている一方、教育施設(1件)や民間人(1件)への被害は抑えられており、人道被害に発展する状態を避けようとしている姿勢が窺われる。また「インフラ(infrastructure, 29件/9.7%)」の中で主たる攻撃対象となっているのはホデイダ国際空港であるが、イエメンの軍事・治安情勢に詳しい『Defenseliney』の調査によれば、同港は付近のホデイダ空軍基地と並び、フーシー派の軍事作戦の遂行拠点となっている11。ホデイダ県についてはこれまでから、衛星画像や航空写真の分析によってトンネルや地下施設とみられる地点が次々と発見されている[図4参照]。このほかに「経済インフラ(economic infrastructure, 4件/1.3%)」では農場2件に加えて、殺虫剤工場と漁業用ボートが攻撃された。

【図3左:米英によるフーシー派打撃の回数推移(2024年1月12日~2024年12月31日)】

【図3右:米英によるフーシー派の打撃対象(2024年1月12日~2024年12月31日)】

(注)米英の攻撃は艦艇など航空機以外からも行われているため、「打撃」の訳語を充てた。

(出所)Yemen Data Project(YDP)を基に筆者作成

【図4:軍用トンネルに向かうフーシー派要員】

(出所)Qanāt al-Jumhūrīyaより引用

12月のフーシー派によるイスラエル攻撃再拡大を受けて、イスラエル側は報復攻撃を実施した。同月19日の空爆はホデイダ港などに加え、首都南部のハズィーズ発電所および首都北部のザフバーン発電所を標的とした12。さらに同月26日にも空爆に踏み切り、発電所や石油施設に加えて、サナア国際空港を攻撃した。サナア国際空港では、イエメンを訪問中であった世界保健機関(WHO)のテドロス事務局長(Tedros Adhanom Ghebreyesus)が搭乗直前であり、彼から数メートル離れた場所にも被害が出たとされる13。イスラエルの空爆は、一貫して港湾や発電所などのインフラを対象とした戦略爆撃である。YDPが作成したイスラエルによる空爆データを見ても、攻撃対象は全て「インフラ」か「経済インフラ」に該当する。フーシー派側は有志連合軍による7年の空爆を耐え抜いた強靭性を例示しながら、イスラエルの戦略爆撃を受けてもイスラエルへの反撃を継続している。他方で同派はガザやレバノンでの教訓から米国やイスラエル勢力の内部浸透、および斬首作戦等の指導部への攻撃に拡大する可能性を恐れている。そうした恐れを体現しているかのように、元外務副大臣フサイン・イッズィー(Ḥusayn al-‘Izzī)はモサドの将校複数名が(国民抵抗軍の本拠地である)モカに到着したと主張している14。

政治・外交面では、フーシー派は引き続きパレスチナ連帯を示した上で、様々な組織との連携を図りながら闘争継続を主張した。特に本四半期に注目を集めたのが、反体制派サウディアラビア人がサナアやサアダ県に集結し、「軍事評議会」という組織を結成したという情報である15。この報道後間もなく、フーシー派のメディア部門幹部ナスルッディーン・アーミル(Naṣr al-Dīn ‘Āmir)は、サウディアラビア人ナーディル・シャムリー(Nādir Muṭlaq al-‘Amūdī al-Shamrī)とともにサナアで撮影した写真を公開しており、サウディアラビア人との連携を示唆した形である16。こうした動きは自派が対米・対イスラエル抵抗の中核勢力であると主張するためのプロパガンダの一環であると考えられるとともに、和平交渉相手であるサウディアラビアに対するレバレッジの一手段ともみなせよう。フーシー派支配地域には既に革命防衛隊やヒズブッラー、ハマース、イスラーム聖戦(PIJ)、パレスチナ解放民主戦線(DFLP)の人員がいるとみられており、ガザ、レバノンおよびシリアの拠点が著しい損耗を受ける中、中長期的に(イスラエルからの直接攻撃を比較的受けにくい)イエメンが反米勢力の中心地となる可能性すら否めない状況にある。

他方で、フーシー派は本四半期に起きた中東政治を取り巻く環境の変化にも晒された。まず11月のドナルド・トランプ(Donald Trump)再選に関して、最高指導者アブドゥルマリク・フーシー(‘Abd al-Malik al-Ḥūthī)はトランプの親イスラエル姿勢を糾弾した上で、自派のパレスチナ支援にかかる原則的立場に影響はないと述べた17。強固なイスラエル支持者が次期政権の閣僚や大使に任命されると見込まれる中、足元ではフーシー派のトランプ政権に対する姿勢が軟化する材料は少ない。また次期大統領補佐官(国家安全保障担当)マイク・ウォルツ(Mike Waltz)は、フーシー派を「外国テロ組織(FTO)」に再指定する意向を示している18。トランプ政権下での軍事介入の在り方については不明な点も多いが、テロ指定や金融制裁などの低コストで実施できる圧力については継続・強化する方向にあると考えられる。

次に、12月上旬に起きたシリアのアサド政権崩壊は、フーシー派や反フーシー派諸勢力に衝撃を与えた。アブドゥルマリクはアサド政権崩壊前の12月5日時点で、敵勢力がウンマを内部の問題で分断させ、ガザへの関心を逸らさせようとしているとした上で、「シャーム解放機構」がパレスチナのために戦わない点について疑問を呈した19。政権崩壊後の12月12日時点になると、彼はイスラエルによるシリア侵攻を糾弾してシリア国民への支持を表明したが、アサド自身への支持は表明しなかった20。こうした発言からは、ガザ紛争において積極的な役割を果たさなかったアサド政権への冷ややかな姿勢が窺われる。すなわち、フーシー派はイスラエルからの攻撃を受けるシリアへの支持は表明しつつも、パレスチナが重要事項であることに変わりはなく、「抵抗の枢軸」の一員として行動しないアサド政権を支持することはできないという方針を示したといえよう。またアーミルはフーシー派側大使を受け入れていたシリア大使館が政変以前から閉鎖されており、2023年10月時点で大使等の職員が帰国していたことを明らかにし、同派とアサド政権の関係がガザ紛争以前から悪化していたことを強調した21。

さらにフーシー派はシリア政変の衝撃が自派の内政に波及することを警戒し、支配地域内の不安定化に神経を尖らせた。12月15日に内務省幹部は会合を開き、「デリケートな問題」について議論した22。この会合にて内務大臣アブドゥルカリーム・フーシー(‘Abdul Karīm al-Ḥūthī)は、「イエメンは危険な局面を経験している」として、警戒感を露わにした。さらに第4軍管区の軍幹部や内務省幹部が参加する拡大会合が別途開催され、タイズ、ダーリウ、イッブ、ザマール県の状況が報告された23。第4軍管区司令官アブドゥッラティーフ・マフディー(‘Abd al-Laṭīf al-Mahdī)は、曖昧な表現ではあるものの「現在起きている動きは、イスラエルおよび米英のアジェンダに資するものである」と述べつつ、4県の状況改善の重要性を強調した。上記4県はフーシー派揺籃の地であるサアダ県から遠く、特にタイズ県は国民抵抗軍やアリーミー政権派と接する支配地域であるため、フーシー派としては離反の可能性が比較的高いとみなしている側面があろう。これらのほかに組織実態は不明であるものの、フーシー派支配地域内で活動していると主張する反フーシー派青年組織「イエメンの鷲運動(Ḥaraka al-Nasr al-Yamānī)24」は、シリアの反政府運動を「シリアの隼」と呼称して同じ尊厳や闘争の象徴であるとした上で、国内外のイエメン人に同派体制の打倒を呼びかけた25。

そうした対内的な脅威を防ぐべく、フーシー派は本四半期も体制の強化を図った。反フーシー派メディア『マスダル』によれば、フーシー派は世論や批判者に対応するために、内務省内に新たに「警察諜報局」というインテリジェンス機関を創設したとみられる26。局長は先代最高指導者フサイン・フーシー(Ḥusayn al-Ḥūthī)の息子アリー(‘Alī al-Ḥūthī)とされる27。さらに本四半期にも同派は複数の行軍訓練を実施したが、これも内乱への即応性を支配地域内住民に対して示す狙いがあったと考えられる。

反フーシー派諸勢力側では、国民抵抗軍最高指導者ターリク・サーレハ(Ṭāriq Ṣāliḥ)が「ダマスカスが目撃したものを、サナアが目撃することは疑いようがない」と述べるなど、シリアの劇的な軍事的決着がイエメンでも再現されることへの期待感を滲ませた28。しかし、イエメンにおいては以下の3点の理由からシリアの再現は難しいと考えられる29。第1に、ヒズブッラー等「抵抗の枢軸」諸組織の陸戦支援やロシア軍の航空支援に依存していたアサド政権軍と比して、フーシー派は自派の軍が戦闘の中心であり続けてきた。そのため、アサド政権軍の決定的な敗因である戦闘放棄や潰走が起きるとは考えにくい。第2に、ホムス・ダマスカス線のような160kmにわたる平野部と比して、首都サナア近郊は2,000m級の山岳部のため、(平野部であるホデイダ・モカ線を除いて)急速に前線を押し上げる短期決戦は難しいと考えられる。第3に、仮にフーシー派劣位の戦闘が進み自派の存立に関わる事態に至った場合、同派はモカやアデンなどの反フーシー派諸勢力拠点に加えて、サウディアラビアやUAEへ航空・海上戦力による攻撃を再開し、大統領指導評議会各組織へ戦闘を停止させるよう両国に圧力をかけるであろう。以上を整理すると、シリアの政変はフーシー派の内政動揺という政局面で影響を与えている一方、反フーシー派諸勢力による軍事的決着、すなわち戦局への影響は大きくないと考えられる。

ここまで述べてきた事象ほどに注目度は高くないものの、11月下旬にフーシー派支配下の各地域で殉教者展が開かれた。殉教者展はフーシー派の故人を追悼するために毎年開かれてきた行事であり、フサイン・フーシー(Ḥusayn al-Ḥūthī)や父バドルッディーン(Badr al-Dīn al-Ḥuthī)のほか、おびただしい数の戦闘員の遺影が飾られる【図5参照】。今年はハマース元最高指導者イスマーイール・ハニーヤ(Ismā‘īl Hanīya)、同ヤヒヤー・シンワール(Yaḥyā al-Sinwār)、ヒズブッラー最高指導者ハサン・ナスルッラー(Ḥasan Naṣr Allāh)などの遺影が中心部に掲揚され、「抵抗の枢軸」の殉教者展という色合いが強まった。

殉教者展では例年、下士官・兵卒級の殉教者であっても、目立った功績やフーシー派への忠誠心が認められた英雄には大きなパネルが作成され、経歴が記される場合もある。これはフーシー派の軍内キャリアに関する貴重な情報源の1つであり、以下では今年の殉教者展(国境警備隊)で示されたマージド・シャリーフ(Mājid Sharīf)の経歴を紹介したい。1996年にサアダ県ムナッビフ地区で生まれたシャリーフは、ウラマーであるアブドゥッラー・フーリヤ(‘Abd Allāh Ḥūriya)の下で学んでいたが、2015年の有志連合軍介入を受けてフーシー派に加わった。彼は最初にジャウフ県のヤトゥマ前線に衛生兵として配置された後、サアダ県のジーザーン前線やマアリブ県のスィルワーフ前線に転戦した。2016年にマアリブ県バフラ山のナジュド前線に移り、観測所の責任者を務めた。その後6カ月間の狙撃課程に入校したことから、課程後の経歴に記されているジーザーン前線では狙撃兵を務めていた可能性がある。国際戦略研究所(IISS)の調査によれば、フーシー派の軍には前線間を移動する集団がいるため、シャリーフはそれに該当するとみられる30。

【図5:各地の殉教者展の様子】

(出所)al-I‘lām al-Ḥarbīより引用

アリーミー政権派:イスラーハ幹部に対する米国の経済制裁

ガザ紛争発生から1年を迎えた10月7日、米国財務省外国資産管理室(OFAC)はハマースを財政的に支援してきたとして、イスラーハ最高委員会メンバーであるハミード・アフマル(Ḥamīd al-Aḥmar)に対して制裁を課した31。OFACによれば、アフマルは遅くとも2013年からレバノンを拠点とする「イェルサレム世界基金(Mu’assasa al-Quds al-‘Ālamī)」の代表を務め、ハマースに資金を供給してきた。「イエメンの同胞団」と呼ばれるイスラーハの中に、同胞団の流れを汲むハマースを支援する者がいることは全く不思議ではない。アフマルはトルコ居住であるものの、現役の国際承認政府側国会議員(イスラーハ所属)であり、アリーミー政権派の支持基盤であるイスラーハは米国の決定に反発を示した。同党は米国の決定がパレスチナ問題に対する政治的・民衆的な同情を犯罪化することを目的としていると非難した上で、米国財務省に決定の中止を、大統領指導評議会にアフマルの保護を求めた32。しかし本件を契機に米国と大統領指導評議会の関係が悪化した兆候は見られておらず、アフマル制裁が二国間関係に与えた影響は軽微と考えられる。

11月に第1軍管区司令部があるハドラマウト県都サイウーンにて、国際承認政府側イエメン軍第135歩兵旅団所属の兵士ムハンマド・アルースィー(Muḥammad al-‘Arūsī)が同県に駐留するサウディアラビア軍部隊に発砲し、サウディアラビア軍人2名が死亡する事件が発生した。本事件に対応すべく大統領直轄部隊「祖国の盾」がサイウーンに派遣されたものの、アルースィーの消息は不明である。アルースィーはフーシー派幹部を多数輩出してきたハッジャ県出身であり、事件後サナアに逃亡したという説もあるが、彼とフーシー派の関係も明らかになっていない。

本四半期も大統領指導評議会の各員は各国大使などと盛んに会合を開き、フーシー派への軍事・政治的対応について議論を進めたとみられる。大統領ラシャード・アリーミー(Rashād al-‘Alīmī)は12月中旬に、同組織の全メンバーおよび「P3+2」と呼ばれる5カ国の駐イエメン大使(米国、英国、フランス、サウディアラビア、UAE)を集めてリヤドで会合を開いた33。会合の目的は和平合意にかかる交渉を進めるため、あるいは元国防大臣マフムード・スバイヒー(Maḥmūd al-Ṣubayḥī)を国防大臣に任命するためなど、様々な憶測が飛び交った。しかし公式報道は大統領指導評議会と主要同盟国の強固なパートナーシップの再確認や、経済的救済の呼びかけなどの言及に留まった。

サナア戦略学研究所のフッサーム・ラドマーン(Ḥussām Radmān)が『South24』に語ったところによれば、イエメン情勢の関係各国が思い描く将来像には3つの機軸がある。1つ目は和平ロードマップの再開であり、サウディアラビアにとって好ましいものである。2つ目は紛争の管理であり、全面戦争への関与を回避したい米国が望んでいるとされる。3つ目は軍事的決着であり、UAEが好む選択肢である。いずれの案が今後主流となるかは、フーシー派の対外攻撃の態様に左右されるであろう。

南部移行会議:フーシー派と協力深めるAQAPとの戦闘を継続

前四半期と同様に、南部移行会議は「アラビア半島のアル=カーイダ(AQAP)」との戦闘を継続している。10月中旬にAQAPはシャブワ防衛隊の将校1名を殺害したほか、同月下旬に第3救援・支援旅団作戦部長を狙った攻撃を実施した(同部長への被害はなし)。また11月には南部移行会議のスパイであるとして、同組織はアブヤン県住民1名を処刑した34。『サウス24』によれば、現地住民による情報提供や電子チップの埋め込みは、AQAP側のインターネット利用に起因する情報流出と並び、米軍のドローン攻撃にかかるターゲティングの情報源となっている35。

南部移行会議の対テロ作戦はAQAPへの対処と同時に、イスラーハなど敵対勢力を排除する方便として使用されてきた側面がある。本四半期にはシャラール・シャーイウ(Shalāl Shāyi‘)が率いる対テロ局の諜報部門責任者、アリー・サヤー(‘Alī Muḥammad al-Ṣayā’)が暗殺活動に関与した疑いで役職を剥奪された36。南部移行会議の政治的暗殺は、同組織が南部で勢力を拡大することに成功した一因であるが、同時にイスラーハなど反フーシー派諸勢力間の足並みの乱れを招いてきた。

南部軍報道官ムハンマド・ナキーブ(Muḥamad al-Naqīb)が語ったように、AQAPはフーシー派と協力するようになったとみられる37(後述の「その他:2024年版国連安保理最終報告書の評価」セクションも参照されたい)。ナキーブによればフーシー派はAQAPの囚人を釈放したほか、UAVや避難所などを提供している。AQAPは表面上、フーシー派を含めイエメン国内の全てのアクターと対立しているが、実際には2015年のタイズ県での戦闘などでは有志連合軍側で反フーシー派闘争を行っていたとみられているため、反フーシー派の立場から共闘関係に転じたことになる。またフーシー派も公式にはAQAPを非難する立場を取っており、2021年には同派のインテリジェンス機関「治安諜報局」がマアリブ県にあるAQAPの拠点を公開したこともあった38。すなわち、南部移行会議と戦闘を繰り広げるAQAPと、米英イとの戦闘継続の中で大統領指導評議会各組織を牽制する必要があるフーシー派は、極めて便宜的な協力関係を構築したと考えられる。また米国やイスラエルのセル浸透を恐れるフーシー派が、(AQAP発足前のイエメン拠点のアル=カーイダ系組織時代から含めて)20年以上米国の浸透工作に晒されてきたAQAPと相互の信頼関係を築くとは考えにくい。

本四半期に南部問題を巡って、外部からの興味深い主張が散見された。中東情勢に長年携わってきたジャーナリストであるカレン・ダブロウスカ(Karen Dabrowska)は、大統領指導評議会の機能不全を指摘した上で、北部を支配するフーシー派と南部住民が和解し統一国家を運営することはないため、南部の独立が解決方法かもしれないと述べた39。また米国保守系シンクタンクであるアメリカン・エンタープライズ研究所のマイケル・ルービン(Michael Rubin)は、ソマリランドと南イエメンの独立承認が航行の自由など米国の国益に資するとの見解を示している40。

国民抵抗軍:ターリク・サーレハの交通事故と7周年の12月2日革命

国民抵抗軍は、10月以降のタイズ県西部やホデイダ県南部などの西海岸前線におけるフーシー派との軍事衝突激化に対応した。西海岸前線におけるエスカレーションを受けて、ターリクは10月27日にリヤドの有志連合軍総司令部で有志連合軍司令官ファハド・サルマーン41(Fahd bin Ḥamad al-Salmān, 中将)と、翌28日にサアダ県に駐留するマッラーン枢軸の司令官と会談し、フーシー派を牽制する構えを示した42。ターリクは後者との会談で「フーシー派は交渉を通した包括的かつ公正な政治的解決に到達することはできず、力によるもの以外の解決はない」と強硬な発言をした。

11月上旬にターリクはホデイダ県南部ハウハから本拠地タイズ県モカへの帰路、交通事故に遭い左肩を負傷した。ターリクは治療のためアブダビのザーイド軍病院に搬送され43、肩に残っていた破片の除去手術が成功裡に行われた44。入院中にUAE大統領ムハンマド・ビン・ザーイド(Muḥammad bin Zāyid Āl Nahyān)やアイダルース・ズバイディー(‘Aydarūs al-Zubaydī)などの要人がターリクを見舞った。

故アリー・アブドゥッラー・サーレハ(‘Alī ‘Abd Allāh Ṣāliḥ)がフーシー派からの離反を表明した2017年の「12月2日革命」から、7年が経過した。12月4日にモカでアリーらの追悼行事が開かれ、国会議長スルターン・バラカーニー(Sulṭān al-Barakānī)などが出席した。特に今回はイスラーハ事務局長代理のアブドゥッラッザーク・ヒジュリー(‘Abd al-Razzāq al-Hijrī)の出席が、大きな注目を集めた。イスラーハは2011年反政府運動の際に野党連合(JMP)の雄として反アリーの立場を鮮明にし、長年その方針を維持してきたため、旧サーレハ派を継承する国民抵抗軍とも距離感があったためである。ヒジュリーは「西海岸におけるこれらの地区や解放された地域の発展に讃嘆の意を表する」と発言し、ターリクを称賛した。

アフマド・サーレハ(Aḥmad ‘Alī Ṣāliḥ)は、トランプ再選に際して祝意を伝えた45。またアフマドはロシア外務次官ミハイル・ボグダノフ(Mikhail Bogdanov)とイエメン情勢について議論した46。アフマドの政治姿勢についてはいまだ不明な点も多いが、トランプへの祝意は、フーシー派に迎合しないという考えの表れのようにも見受けられる。さらにアフマドは12月中旬にカイロを訪問したとみられ、これは国連の制裁解除後初の外遊であった47。カイロには政党「国民全体会議GPC」の分裂した一派(カイロGPC)がいるため、アフマドはカイロGPCと接触し、支持を取り付けるために動いている可能性がある。現在アフマド麾下の軍事組織は存在せず、また彼はフーシー派と協力関係にあるサナア拠点のGPC(サナアGPC)の副党首という肩書を残しているため、GPCを起点に再起を図るのが合理的な道筋と考えられ、またこの動きはGPCの分裂を緩和できる可能性を秘めている。本稿執筆時点では合流の動きなどは見られていないが、アフマドとターリクが協力関係に至れば、反フーシー派諸勢力の中でも突出した政治勢力に伸長しよう。

中露:イエメン人のウクライナ戦争への参戦

OFACは前四半期同様にフーシー派の兵器調達に関与した疑いで、中国拠点の企業に対する制裁を発表した48。10月2日にはデュアルユース部品の輸送に関与したとして「深圳市博誉进出口有限公司(Shenzhen Boyu Imports and Exports Co., Limited)」を、ミサイル・UAV開発製造の重要部品調達に関与したとして「深圳市景鸿电子科技有限公司(Shenzhen Jinghon Electronics Limited)」と「深圳市瑞芬科技有限公司(Shenzhen Rion Technology Co., Ltd.)」を指定した。中国についてはこのほかに、国務副長官カート・キャンベル(Kurt Campbell)がカーネギー財団のイベントにて、フーシー派の紅海攻撃事案発生直後から米国は中国に海上輸送保護における協働を呼びかけていたことを明らかにした49。しかしキャンベルは中国が国際的な海軍の共同体に参画するのではなく、フーシー派との直接対話を選んだと述べており、中国の同派に対する姿勢を批判した。

本四半期には、オマーン拠点のフーシー派関連企業を介してイエメン人が数百名規模でロシア軍に入隊させられている実態が『Financial Times』など大手メディアでも報じられるようになった50。イエメン人がロシア側でウクライナ戦争に参加しているという噂は本四半期以前からあったものの、その実態が徐々に明らかになってきた形である。あるイエメン人の例では契約内容は「セキュリティ」や「エンジニアリング」などと曖昧なものであったとされ、別の例では月収2,000ドルやロシアの市民権が約束されたというが、いずれも騙されてロシア軍に強制的に加入させられた。また多くの者が戦闘経験を持たないとみられ、フーシー派がイラクに派遣してきたような職業軍人とは性質が異なることが窺われる。

これらのイエメン人は、フーシー派側議員(タイズ県選出)を務めるアブドゥルワリー・アブドゥ・ジャーブリー(‘Abd al-Walī ‘Abd-hu al-Jābrī)の在オマーン企業(Al Jabri General Trading & Investment Co SPC)の手引きでロシアへ渡航した。ジャーブリーはタイズ県やラヘジュ県での活動が確認される第115歩兵旅団の元司令官(当時の階級は准将)であり、2017年にタイズ県シャクブ前線の戦闘で負傷したことで知られる51。軍歴や議員の選出区に鑑みると、ジャーブリーはタイズ県に影響を持つ人物であり、イエメンのメディア『マスダル』によれば実際にロシアに送られているイエメン人はタイズ県や隣県のイッブ県出身者などが多いという52。

ウクライナ戦争でロシアが反米・反西側的なアクターとの協力を求める限り、ロシア・フーシー派間の連携は今後も深まっていく可能性が高い。『Wall Street Journal』は10月24日に、ロシアがフーシー派に船舶攻撃にかかるターゲティング・データをサナアに駐留する革命防衛隊経由で提供していると報じた53。これまで同派のターゲティング・データ取得方法ついては、イラン艦艇経由や民生品、漁民による目測など様々な説が示されてきたが、実態としてはロシアの支援を含め複数の手法を併用しているとみるべきであろう。

その他:2024年版国連安保理最終報告書の評価

国連安保理のイエメン専門家パネルによって作成される「最終報告書(Final Report)」が公表された。最終報告書は独自調査も多く、質の高さには定評がある。2024年版は全537頁と例年よりも大幅に増量しており、2023年9月1日~2024年7月31日をデータ期間としている。

2024年版最終報告書について総評すると、大きく3点指摘できるであろう。第1に2024年版は、フーシー派によるソーシャル・メディア悪用を非難した上で関連企業に措置を求めるなど、例年の最終報告書と比較して同派に対してタカ派な内容であった。フーシー派政治事務局メンバーのアリー・クフーム(‘Alī al-Quḥūm)は、この「措置」を『X』アカウントの閉鎖と解釈して反発を示した54。次期トランプ政権はイランに強硬な方針を取るとみられるほか、イーロン・マスク(Elon Mask)が閣僚入りする見通しであることから、アカウント閉鎖は現実味を帯びている。第2に国際的な注目度が急上昇したフーシー派の記述に厚みがある点は評価できる一方、南部移行会議の懸念すべき行動や、アリーミー政権派および国民抵抗軍の動向については調査が十分とは言えない。第3に、フーシー派の海洋安全保障上の脅威について警鐘を鳴らしつつも、同派が無害通航を約束した中露に関する分析がないことには疑問を呈さざるを得ない。

各論では、以下の3点が重要な報告であった。第1に「和平ロードマップ合意は、地域の文脈がふさわしいものになり、フーシー派による紅海上の船舶に対する攻撃が止んだ時にのみ署名され得る。」として、紅海情勢の終結がイエメン内戦の解決に先んじるという姿勢が明記された。第2にフーシー派の戦闘員数推計は、「2015年時点で30,000名、2022年時点で220,000名であったが、本報告執筆時点で350,000名に至っている」と述べ、急速な兵員拡充が行われていることが明らかになった。もっとも最終報告書が指摘するこの数字に関して、2023年10月以降の新兵には国防省「動員総局」の課程修了者も相当数含まれるとみられる。同課程修了者は行進など初等軍事教育を修めた程度とみられることから、ガザ戦争以前と以後の新兵の質には差があると考えられる。第3に最終報告書はフーシー派とAQAPの間で協力が進んでおり、両者が国内での対立停止で合意したほか、同派によるAQAP幹部釈放やUAV等の装備移転などが行われていると指摘した。これに加えて、両者の作戦域が異なることも重要であろう。フーシー派は南方の前線では、タイズ県とラヘジュ県の境界辺りのキルシュ前線で南部移行会議(および巨人旅団)と衝突してきた一方、AQAPはアブヤン県やシャブワ県で南部移行会議などに対して攻撃を行ってきた。フーシー派は2024年4月以降、山岳部で前線の流動性が低いにもかかわらずキルシュ前線での攻撃を強化してきた背景があり、対南部戦においてAQAPとある種の分業体制を構築しようとしている可能性がある。

「イエメン情勢クォータリー」の趣旨とバックナンバー

アラビア半島南端に位置するイエメンでは、2015年3月からサウディアラビア主導の有志連合軍や有志連合軍が支援する国際承認政府と、武装組織「フーシー派」の武力紛争が続いてきた。イエメンは紅海・アデン湾の要衝バーブ・マンデブ海峡と接しており、海洋安全保障上の重要性を有している。しかしながら、イエメン内戦は「忘れられた内戦」と形容され、とりわけ日本語での情勢分析は不足している。そのため本「イエメン情勢クォータリー」シリーズを通して、イエメン情勢に関する定期的な情報発信を試みる。

◆ バックナンバー

- 𠮷田智聡「8年目を迎えるイエメン内戦-リヤド合意と連合抵抗軍台頭の内戦への影響-」『NIDSコメンタリー』第209号、防衛研究所(2022年3月15日).

- ———「イエメン情勢クォータリー(2023 年 1 月~3 月)-イラン・サウディアラビア国交正常化合意の焦点としてのイエメン内戦?-」『NIDSコメンタリー』第258号、防衛研究所(2023年4月20日).

- ———「イエメン情勢クォータリー(2023 年 4 月~6 月)-南部分離主義勢力の憤懣と「南部国民憲章」の採択-」『NIDSコメンタリー』第266号、防衛研究所(2023年7月18日).

- ———「イエメン情勢クォータリー(2023年7月~9月)-和平交渉の再開とマアリブ県で高まる軍事的緊張を読み解く-」『NIDSコメンタリー』第281号、防衛研究所(2023年10月19日).

- ———、清岡克吉「イエメン情勢クォータリー(2023年10月~12月)-国際社会に拡大するフーシー派の脅威と海洋軍事活動の活発化-」『NIDSコメンタリー』第295号、防衛研究所(2024年1月26日).

- ———「イエメン情勢クォータリー(2024年1月~3月-10年目を迎えたイエメン内戦とフーシー派の支持拡大-」『NIDSコメンタリー』第308号、防衛研究所(2024年4月12日).

- ———「イエメン情勢クォータリー(2024年4月~6月)-フーシー派による軍事的エスカレーションの継続と国内統制の強化-」『NIDSコメンタリー』第341号、防衛研究所(2024年7月23日).

- ———「イエメン情勢クォータリー(2024年7月~9月)-「9月21日革命」10周年を迎えたフーシー派の新地平-」『NIDSコメンタリー』第356号、防衛研究所(2024年10月18日).

Profile

- 𠮷田 智聡

- 理論研究部社会・経済研究室 研究員

- 専門分野:

中東地域研究(湾岸諸国およびイエメンの国際関係・安全保障)、現代イエメン政治